Por Fernando Monteiro

O mais importante cineasta vivo completará 80 anos no dia 3 de dezembro. Coincidência ou não, três semanas antes a Academia de Ciência e Artes do Cinema vai lhe entregar um Oscar honorário – pelo conjunto da obra – como se isso fizesse diferença para Jean-Luc Godard.

NÃO faz. Até porque nada é menos parecido com Godard do que a famosa estatueta dourada, uma figura andrógina concebida para representar a glória na indústria cinematográfica americana (e talvez por isso segurando, contritamente, uma espécie de espada encaixada entre as longas pernas).

Ao Jean-Luc já ancião será conferida uma homenagem antes recusada ao cineasta ao longo da carreira de meio século e, até agora, 85 títulos que contaram com a solene indiferença da mesma Academia. Só agora ela resolveu conceder-lhe um Oscar “especial” que chega tarde às mãos do diretor nunca galardoado, antes, ao menos com aquele prêmio colher-de-chá conferido aos melhores filmes estrangeiros – um troféu considerado importante por nós, mas não por eles. O homenzinho na pose de sentinela transida, para os americanos é relevante somente quando premia roteiristas, músicos, atores, atrizes, diretores e produtores integrados ao sistema hollywodiano.

Na contramão disso, Godard sempre representou – e ainda representa – um cinema radicalmente criativo e rebelde. Quem queira saber mais sobre a modernidade da sua obra, é só conferir as 944 páginas de GODard (assim mesmo, na capa), livro do historiador e jornalista Antoine de Baecque lançado na França em março deste ano.

Nem com essa empreitada do sério Baecque, se animou o Godard convidado para colaborar com a alentada biografia: “Pra que diabo servirá saber sobre detalhes da minha vida?” – logo de saída ele perguntou ao compatriota e admirador interessado até no café da manhã de uma lenda viva.

Agora, lá vem o Oscar chatear com seus cenários de luxo e acomodação, num contexto que é o emblema maior do Negócio, no cinema. O “caneco” americano celebra isso, madrugada adentro, numa festa de brilho brega, com passarela de celebridades e tradutores simultâneos tropeçando nas piadas sem graça de emocionados agraciados pulando do auditório com cara de surpresa. Seja como for, o diretor de “Acossado” sequer confirmou que estará presente, na entrega – prévia – dos prêmios especiais de 2010.

O DISSIDENTE QUE VIROU UM CLÁSSICO

Jean-Luc Godard nunca morreu de amores pelo cinema made in USA, mas, justiça seja feita, ele também não compareceu ao Festival de Cannes deste ano. Foi esperado até o último momento, quando afinal avisou que resolvera cancelar a viagem à Riviera, a fim de apresentar a mais recente produção (“Film Socialisme”) com a inconfundível assinatura JLG nos créditos – que incluem a cantora Patti Smith, o filósofo Alain Badiou e o historiador palestino Elias Sanber.

Se houver explicação para as recusas do cineasta, será a de que o homem está cada vez mais parecido consigo mesmo e, portanto, menos disposto a suportar as “futilidades” de festivais, holofotes da mídia, prêmios e entrevistas coletivas que fazem a delícia dos Woody Allen da vida.

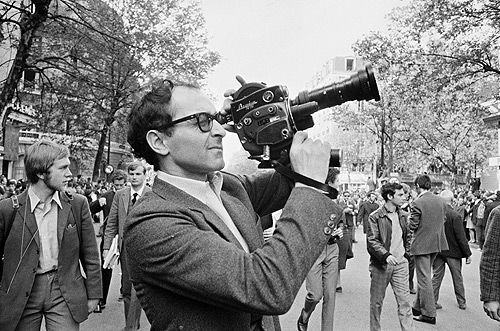

Godard sempre foi mortalmente sério, desde seus tempos (cancelados, também) daquele cigarro de desprezo no canto da boca, óculos escuros e os olhos novos para imagens de desacordo vinte e quatro quadros por segundo.

Não resisto à tentação de fazer um paralelo desse Godard irredutível com um cineasta brasileiríssimo. Aviso aos navegantes [da obviedade]: não se trata de Glauber Rocha. O nome que vou trazer para perto de Jean-Luc é o do também revolucionário Mário Peixoto, realizador de um único e fundamental título: Limite, de 1930.

Ele foi o nosso Godard avant-la-lettre, e Jean-Luc é, no cinema de hoje, o único diretor que, a exemplo de Mário, continua interessado no cinema-cinematográfico (tautologia necessária), ou seja, na imagem pura, no discurso não “verbal” de tomadas que revelam o real para além do “naturalismo” vagabundo no qual se refestela grande parte dos filmes burros deste momento agônico quer do cinema clássico (a la John Ford e David Lean), quer do cinema das almas formalmente inconformistas, na tradição de Eisenstein, Peixoto, Welles e Godard.

É isso mesmo: um carioca, solitário, forma no quarteto básico do Cinema – com o “C” maiúsculo da contemporaneidade que não filma para o passado.

Usando-se do paradoxo dos signos verbais, o mais próximo de uma sinopse godardiana seriam os versos da polonesa Wislawa Szymborska (prêmio Nobel de 1996): “Quando pronuncio a palavra Futuro/a primeira sílaba já pertence ao passado./ Quando pronuncio a palavra Silêncio,/destruo-o. /Quando pronuncio a palavra Nada, /crio algo que não cabe em nenhum não-ser.”

Essa brevíssima metafísica corresponde, em parte, àquela dos filmes menos palavrosos do Jean-Luc que fez de tudo para reinventar a sétima arte: filmes literários e anti-policiais, crônicas parisienses desesperadas e ensaios de política, visões escatológicas, dramas cubistas, anotações e epifanias – jamais parecida uma com a outra – porque Godard sabe que o cinema é uma arte que, estranhamente, envelhece com a velhice das décadas, das culturas e da história a que ninguém mais está presente depois do ex-anônimo Abraham Zapruder filmando, em 8 milímetros, o assassinato de um presidente.

Isso aconteceu quando Godard caminhava para o zênite da “Nouvelle Vague”, a escola francesa de cinema da qual se tornaria a cabeça mais inquieta (enquanto o recém-falecido Claude Chabrol era a mente mais convencionalmente gaulesa, desculpem os chabrolianos que nunca aceitaram bem a superioridade dos Godard e dos Rivette). Ora, Jean-Luc foi, quase sozinho, a nova vaga em essência, longe da noite americana e outros disfarces à Truffaut. Ele impregnou o seu cinema da marca do reflexo do tempo que passa à nossa frente, caótico e inacabado como são todos os tempos.

Isso aconteceu quando Godard caminhava para o zênite da “Nouvelle Vague”, a escola francesa de cinema da qual se tornaria a cabeça mais inquieta (enquanto o recém-falecido Claude Chabrol era a mente mais convencionalmente gaulesa, desculpem os chabrolianos que nunca aceitaram bem a superioridade dos Godard e dos Rivette). Ora, Jean-Luc foi, quase sozinho, a nova vaga em essência, longe da noite americana e outros disfarces à Truffaut. Ele impregnou o seu cinema da marca do reflexo do tempo que passa à nossa frente, caótico e inacabado como são todos os tempos.

VELHOS TEMPOS, BELOS DIAS

No auge da “Nouvelle”, mal havia o intervalo necessário para entender a nova visão godardiana nas coxas – entretanto, bem-feita – e lá vinha mais uma instigação lítero-visual dos seus cadernos de Dziga-Vértov da ficção cinematográfica em modo de discurso já diferente. Como descrever o que era aguardar, ansiosamente, o novo Godard?

Basta dizer, talvez, que era como esperar uma mensagem codificada invertendo tudo que fosse fácil de apreender nas salas de poltronas acolchoadas do pensamento, e que suas “películas” (ainda se usa a palavra?) de Kino-verité podiam ser Alfa e Ômega, e rolar de trás para diante nos projetores, de acordo com o ajuste irônico do autor de Je vous Salue, Marie: “Sim, todo filme tem que ter princípio, meio e fim, embora não necessariamente nessa ordem”.

Isso – esse novo modo de contar uma história na tela – viria a ser apropriado até pelos cineastas mais idiotas da indústria, nas imitações baratas que surgiriam, depois, macaqueadas das reinvenções de Godard. Mais, muito mais do que metade da linguagem do cinema de hoje, saiu das liberdades que esse cineasta tomou com a linguagem, até como possível reflexo de ser oriundo da família Monod, de protestantes severos.

O irrequieto artista surgido deles fez “história imediata”, ao filmar com uma necessidade de urgência tal que não hesitava sequer em furtar dentro de casa. Na época da estréia atrás das câmeras (Operátion Béton, curta-metragem, 1954), para choque dos seus sisudos parentes, o jovem Jean-Luc roubou um livro da biblioteca do avô – obra rara, com o autógrafo de Paul Valéry – para suplementar as despesas da produção.

Esses Monod franco-suiços bem-pensantes dos quais Godard provém, tornam-se bem mais aceitáveis, entretanto, do que a modernosa ligeireza dos monos, dos macaquinhos que passaram a praticar a diluição-da-diluição dos filmes que essa lenda cinematográfica involuntariamente articulou para um futuro de “déjà vu” estético e calculadoras exponenciais de lucros, quer sejam do mais novo Almodóvar atropelado pela vulgaridade do Tarantino mais recente, ou sejam do cinema falso-brilhante de Martin Scorcese e outros menos votados (formando a multidão de esquecíveis quase de imediato à consagração de um único dia na “Quinzena dos Realizadores”, na corda bamba da montanha russa mimetizada desse senhor que, nos anos de 1960, reinventou a arte das imagens: Monsieur Jean-Luc Godard).

O cineasta mal copiado é, na verdade, pináculo, vertigem e ascese – enquanto o resto vai de pós-modernismo tatibitate até chegar à cinematografia pedestre dos Spielbergs interessados em entretenimento rasteiro de maneira a fazer fortuna rápida com a sintaxe libertada pelo mestre.

O cineasta mal copiado é, na verdade, pináculo, vertigem e ascese – enquanto o resto vai de pós-modernismo tatibitate até chegar à cinematografia pedestre dos Spielbergs interessados em entretenimento rasteiro de maneira a fazer fortuna rápida com a sintaxe libertada pelo mestre.

Por que Godard estaria interessado na “homenagem” de uma estatueta sem valor? (Sem valor, vírgula: o Oscar serve para fazer dinheiro, mas não com os filmes alternativos da rica marginalidade do seu cinema).

Onde ele iria enfiá-lo? A pergunta é, acreditem, sem malícia – livrando o seu da reta e prevendo que o homenageado vá sair pela tangente daquela cerimônia de americanos “jecas” no Afeganistão de verdadeiros caipiras que já elevaram a mediocridade de um Forrest Gump à morada da sexta felicidade de seis estatuetas e quase setecentos milhões de dólares de receita.

Estou tentando louvar um velho renovador com o melhor do seu veneno: a paráfrase de um texto o mais próximo possível do cinema maravilhosamente perto das primeiras visões dos Lumière, quando a imagem era novidade e invenção mecânicas, a estimular a mente de proto-espectadores ainda bebês em matéria de “sétima arte”.

O cinema voltou a engatinhar? “A indústria recupera tudo”? Quem disse isso? Gilles Deleuze? Glauber? Godard? Branchú?…

Não importa: a dúvida sobre essa frase a indústria (zás!) já a recuperou, junto com a camiseta de Che Guevara que o mercado gosta de usar debaixo do smoking alugado para a noite do Oscar.

Alguém imagina Godard enfiado numa roupa de cerimônia, subindo ao palco pelo tapete cor vermelho-sangue do Iraque que vai recomeçar a render mais filmes de soldados desajustados de volta para a América sem qualquer inocência (restante daquela que havia na Idade de Ouro de um John Ford)?…

Eu, pelo menos, não consigo ver o diretor revolucionário no cul-de-sac de uma roupa apertada, avisando a todo mundo – na platéia expectante – que, no seu rigor, esqueceu de vestir a cueca, e, em seguida, agradecendo comportadamente aos pais, aos mestres, aos bedéis, às ex-namoradas, aos guardadores de carros e à antiga (in)sanidade dos tempos em que ir ao cinema era viver a vida novamente intensificada de um jeito que nada tem a ver com a arte sete vezes pasteurizada na telinha do celular…

Viva Godard. Os que vão ter saudade do futuro te saúdam!, rapaz de oitenta anos, imortalmente jovem na atração fatal de filmes ainda em plena desobediência política, artística, global – o escambau.

Meus conhecimentos sobre Godard são do nível de mero espectador e se estabeleceram nas noites vazias de uma adolescência nos remotos idos entre 70 e 80. Assistir aos seus filmes era um ritual, que começava nas leituras das críticas nos jornais do dia, se aquecia conversas entre colegas da Faculdade de Filosofia (UFMG, lá na Rua Carangola – muitos mineiros se lembrarão), ansiedade na fila dos ingressos, silêncio respeitoso e atento durante a projeção e… não terminava, aquele ritual. Pois após a sessão havia as conversas, ‘quem entendeu o quê’, lembranças de cenas, sombras, posições políticas, etc.

Seu post me transportou a boas lembranças armazenadas. Valeu.

Obviamente sou tudo menos um admirador de Godard. Podem existir boas razões para admirá-lo. Existem outras em direção diametralmente oposta.

Primeiro: o cinema com sua gramática própria, a partir da construção de imagens, evoluiu e se firmou ainda no cinema mudo, como a própria citação de Limite comprova. O olhar para o mundo a partir do foco da câmera e algo que se desenvolveu antes do cinema falado, e o que este último fez, a princípio, foi trazer ao cinema algo que de certa forma lhe faltava, o “naturalismo” da palavra em sua acepção literária.

Nos desenhos animados (os portugueses dizem banda desenhada) isso se mantém, principalmente em se tratando de filmes não produzidos por grandes estúdios. No Anima Mundi são em maioria; desenhos animados são o específico fílmico; somente na película (ou agora em imagens digitais) os mundos ali apresentados existem, mesmo em conexão mais direta ou indireta com o mundo natural.

O rompimento com a linearidade não se deu a partir da vaga nova francesa. Para citar apenas um nome entre dezenas, Buñuel já havia rompido com ela décadas antes, ainda no cinema mudo. O cinema do espanhol, com todas suas idiossincrasias, permaneceu como mais instigante e sempre mais moderno do que o de Godard.

A principal característica da vaga nova eram as câmeras na mão e as idéias perdidas sobre tudo. Monta-se um fio narrativo até descartável, compõe-se alguns personagens praticamente na linha brechtiana, escolhem-se algumas frases provocativas e montam-se as imagens sem preocupação com a decupagem clássica derivada de Griffith. Não esquecer de citar algum repertório caro aos mais intelectualizados, completando a função cinematográfica essencial: atribuir ao próprio cineasta ares de genialidade, mas também aos seus amigos mais próximos.

Vá lá; uma coisa ou outra tem interesse; um aforisma aqui e ali, um humor obtido através de uma armadilha de montagem nova. Algo que Hitchcock fazia mais e melhor porém com pretensões artísticas muito menores.

Com o passar do tempo, a técnica perdeu o interesse, a revolução que nunca esteve lá caiu na esterilidade emprestada à Revolução Cultural maoísta, a fórmula cristalizou-se em nunca levar multidões ao cinema, só teóricos às pranchetas e ao Cahiers du Cinema…

O cinema de invenção tem, no Brasil, ou sobrevivente tautológico: Julio Bressane. Tão pernóstico quanto Godard, tão autocélebre quanto ele, apesar de politicamente (supostamente) em posição contrária. Diz-se que Godard é de esquerda, enquanto Bressane, de direita. Em comum, o cinema que fazem e seu efeito soporífero, perdendo-se em pequenas espertezas que deliciam os iniciados, os mesmos que saem babando do cinema para depois, em casa, refugiarem-se às gargalhadas em Billy Wilder, ou até chorarem lágrimas de esguicho com O Morro dos Ventos Uivantes, versão com Laurence Olivier…

Sinto que há um prazer pervertido em ver Je vous Salue Marie e dizer que amou o filme. Estive em uma sessão de “desobediência civil”, quando o filme foi proibido no Brasil, ainda no governo Sarney, por obra e graça da pressão religiosa. No começo, um auditório lotado em uma faculdade no Rio de Janeiro. Depois de dez minutos de projeção, o público começou a se evadir em silêncio. Eu agüentei 45 minutos. No final, voltei para ver quantos ficaram até o fim. Uns gatos pingados (seriam torcedores do América?). Desses, nenhum disse que gostou. Foi só um ato contra a censura, politicamente importante (era o que achávamos na época). Mas bem que podia doer menos…

Interessante que o filme de Mario Peixoto é ahistórico, enquanto os filmes de Godard são históricos (no sentido em que lançam um olhar para as imagens da história; Peixoto percorrer desvãos metafísicos). Limite se vê com prazer arqueológico. Godard para contar para os amigos, saudando a hipocrisia conjunta com a conclusão: “Mais uma vez genial, como sempre!”. E rimos, melancólicos, à Camus. A pose não é privilégio das bandas de heavy metal.

Esse texto ficou muito bom, muito mesmo. Parabéns!!!