(Entrevista concedida ao Clarín no começo de 2007)

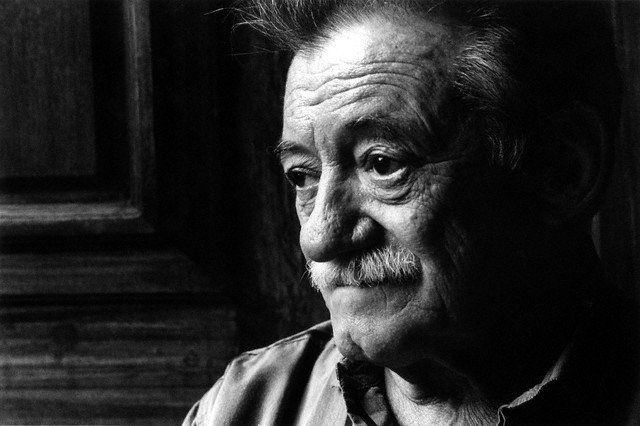

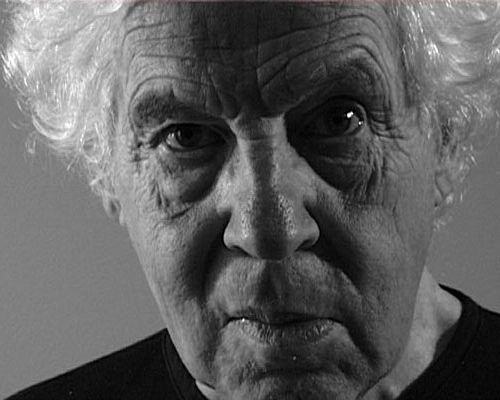

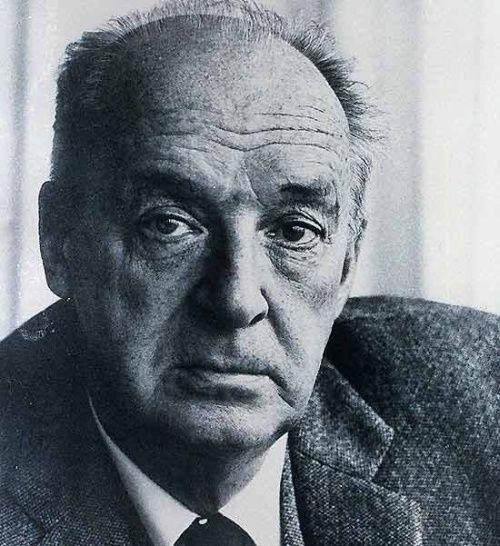

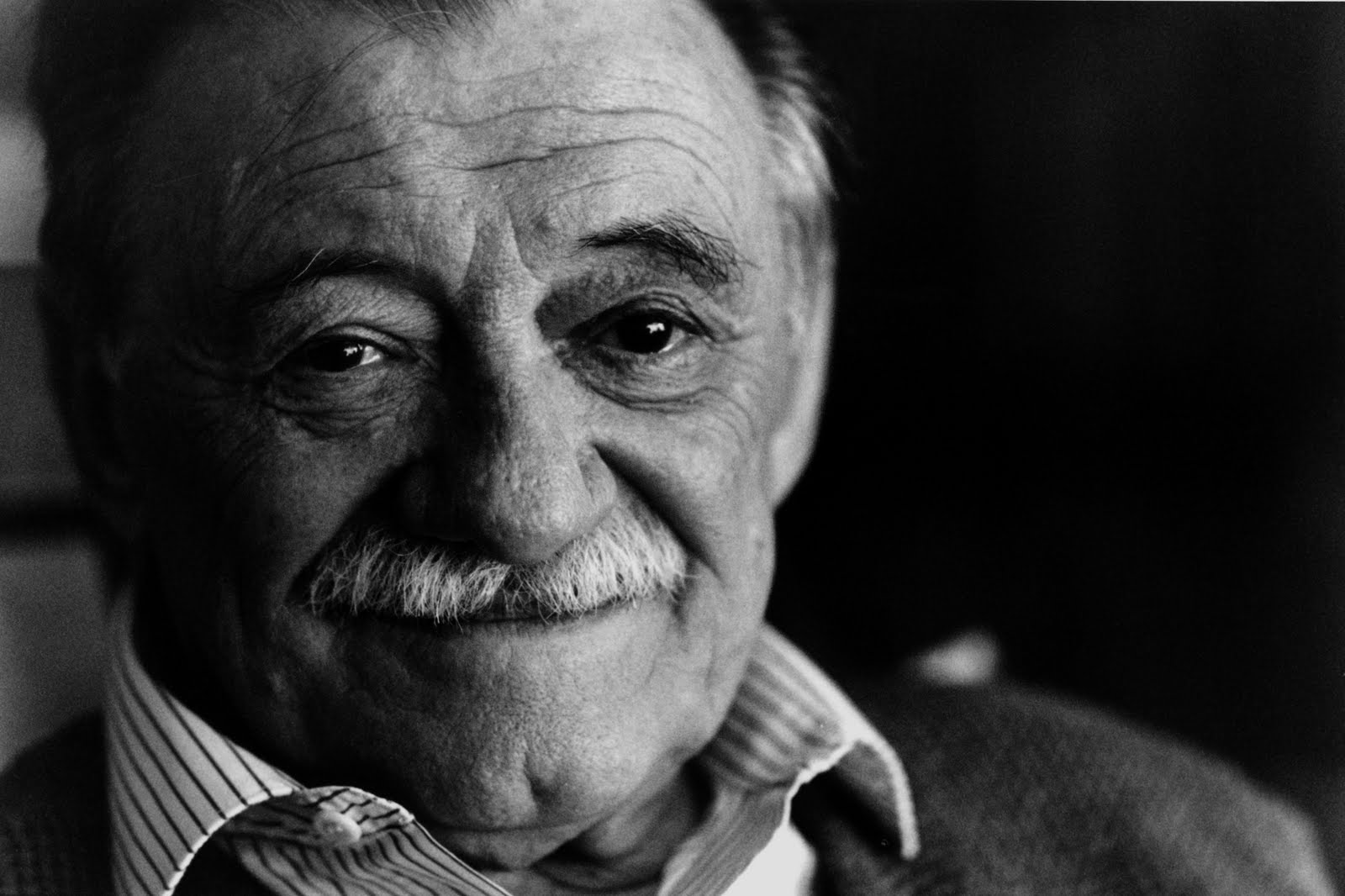

El calor no cede en estos primeros días de 2007. Ni siquiera a las 10 de la mañana, hora pautada para el encuentro con Mario Benedetti. En la puerta del departamento esperan Ariel, su secretario, y Raúl, su hermano, a quien se lo ve habitualmente, en un acotado circuito céntrico, acompañándolo.

Mario nos espera sentado en su silla, al lado de un gran ventanal con vista a la avenida 18 de julio buscando, quizás, que la “ciudad de todos lo vientos”, le regale al menos una brisa para llevar mejor, en esas primera horas de la mañana, sin el ventilador y sus ruidos, la sofocante temperatura.

“Me das un mate”, le dice a su hermano. Mientras terminamos de acomodarnos, el escritor parece compenetrado en un ritual que, curiosamente, le es completamente nuevo.

—Dicen que empezó a tomar mate hace poco. ¿Es cierto?

—Así es. Nunca había probado, increíblemente. Hasta que hace unos meses Ariel me dijo: “¿querés uno?”. Y no se porqué agarré viaje, y me gustó. Además me viene muy bien porque los médicos me recomendaron tomar mucho líquido.

—Este año que acaba de terminar fue particularmente difícil para usted, ¿verdad?

—Sí, sin duda. Fue un año dramático, lleno de muertes. La de mi mujer Luz, luego de una larga agonía, fue para mí un golpe muy duro. Pero no fue la única. En 2006 también se fueron la esposa de mi hermano, la pianista Lyda Indart (madre de Daniel Viglietti), a quien yo quería mucho, Poema Vilariño (hermana de Idea, la poeta), entre otra gente muy próxima.

—A partir de estas experiencias, ¿cambió en algo su idea con respecto a la muerte?

—No, no. Mi percepción sobre ella no ha cambiado. Sé que es inevitable, que ahí está.

—¿Y a partir de ahora puede que tenga mayor protagonismo en su producción literaria?

—No lo sé. Lo que puedo decirle es que a la muerte yo la he tenido siempre presente, aún cuando joven; y que ha sido un tema recurrente en mis textos. Hasta tengo un libro que la menciona directamente: “La muerte y otros escritos”.

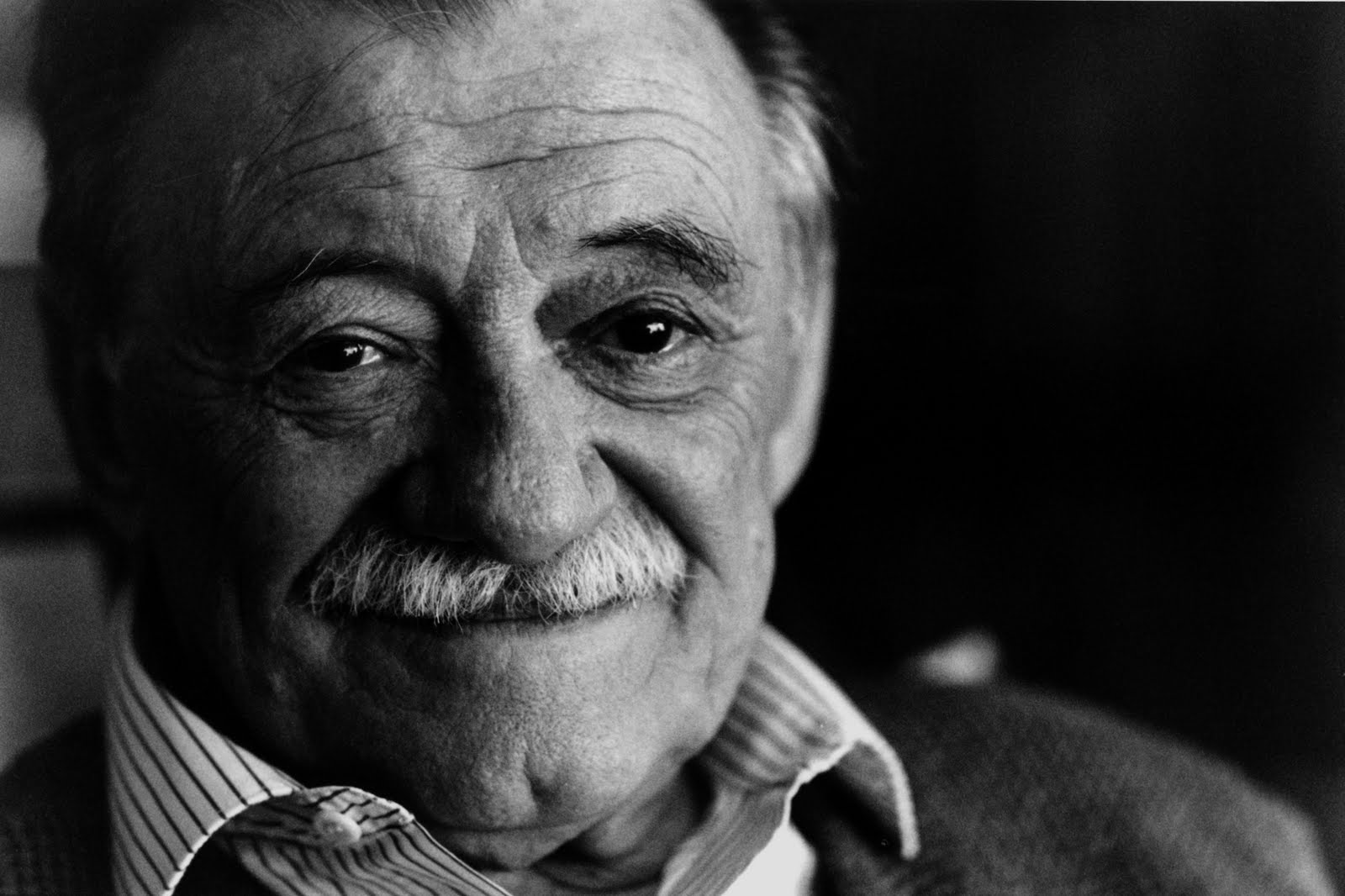

—Después de la partida de Luz, ¿En qué o quién se ha refugiado para intentar mitigar tanto dolor?

—En la escritura. En este tiempo ha sido una especie de guarida para defenderme de todas las desgracias que le mencioné al principio. Inclusive seguí escribiendo, aunque menos, todos los meses que mi esposa estuvo internada en la casa de salud, adónde iba a visitarla diariamente.

—Pero se las arregló para publicar dos nuevos libros de poesía.

—Es verdad. En diciembre presenté “Canciones del que no canta” (editado por Seix Barral) y “Nuevo Rincón de Haikus” (editado por la uruguaya Cal y Canto), que es mi tercer libro basado en ese género japonés.

—¿Qué lo llevo al haiku?

—Hasta entrada la década del 80 yo no tenía idea de su existencia. Cuando Julio Cortázar —que fue muy amigo mío— murió, dejo un libro terminado, en ese momento inédito, que tenía como epígrafe un haiku, con un verso que decía “salvo el crepúsculo”, y que terminó usando como título del libro. En el momento que leí la estrofa me sorprendió por su rigor y empecé a buscar antecedentes. En primer lugar indagué sobre su procedencia y luego comencé a buscar algunos cultores de esa forma poética. En España hallé a tres poetas que habían escrito haikus; mientras que en América Latina, el único que había publicado haikus, con el mayor rigor, había sido Jorge Luis Borges.

—Se sabe que ahora está escribiendo, además de los haikus, muchos sonetos. ¿Qué le brinda la poesía reglada?

—Además de que ambos me atraen, tienen formas muy rigurosas que, hoy para mí, constituyen grandes desafíos.

—Y en cuanto a la temática, ¿Hay en esta producción nueva alguna innovación?

—Ariel, mi secretario, dice que estoy escribiendo una poesía más filosófica. Y puede que tenga razón. Cuando uno está viviendo en las cercanías de la muerte —como yo, que tengo 86 años— , resulta bastante lógico que surja una poesía más seria, más preocupada por ese final que se aproxima. Así y todo, los haikus que estoy escribiendo se prestan más para el humor. En el libro “Nuevo rincón de haikus” hay varios que están escritos en ese tono.

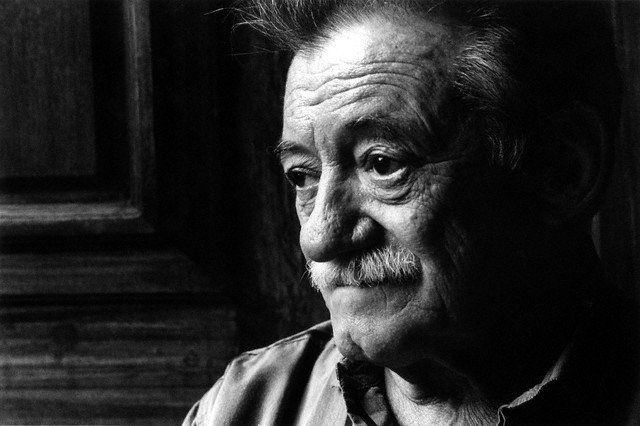

—A cincuenta años de sus célebres “Poemas de la oficina”. ¿Cómo se imagina que escribiría sobre ese mundo pero trasladado al presente?

—No podría hacerlos, ni tampoco me imagino cómo podría ser ese libro, porque no conozco bien la vida de los oficinistas de hoy. Hay que tener en cuenta que hice aquellos poemas en un momento que me desempeñaba como oficinista, por lo que conocía perfectamente ese ámbito.

—Ese trabajador anodino, gris, que si bien podía denotar cierta rebeldía no proponía —como sí en textos suyos posteriores- un cambio real, era un típico exponente de la clase media. ¿Cómo ve en la actualidad a la clase media rioplatense?

—¡Uff! En ambos márgenes del Plata la clase media ha caído mucho. Es muy distinta a la de aquella época. Por razones socioeconómicas, mucha gente perteneciente a familias de aquella clase media, hoy está en niveles más bajos. No estoy diciendo nada nuevo con esto. Esa clase social, con sus avatares, siempre me cautivó. Desde la primera vez que me fui de Uruguay por voluntad propia (a lo veintipocos años) y luego en el exilio, escribí siempre sobre la clase media uruguaya.

—¿Qué está leyendo por estos días?

—Ando con una antología de autores latinoamericanos que han escrito libros con humor. Y días pasados también estuve leyendo. ¿Qué estuve leyendo?, no me acuerdo. (lo de Piazzolla, le apunta su secretario ). ¡Ah, sí! Una biografía sobre Piazzolla que me ha enseñado muchas cosas sobre la evolución del tango, y su propia evolución, como empezó con un tango clásico y de a poco fue cambiando.

—Hablando de cambios, usted es de los que creen que la literatura puede cambiarle la realidad a la gente.

—Lo que puede la literatura es revelarle a las personas cosas en las que no habían pensado. Lo que no puede la literatura es cambiar la actitud de los gobernantes, porque éstos, en general, le tienen miedo a la cultura.