Showing all posts tagged entrevista

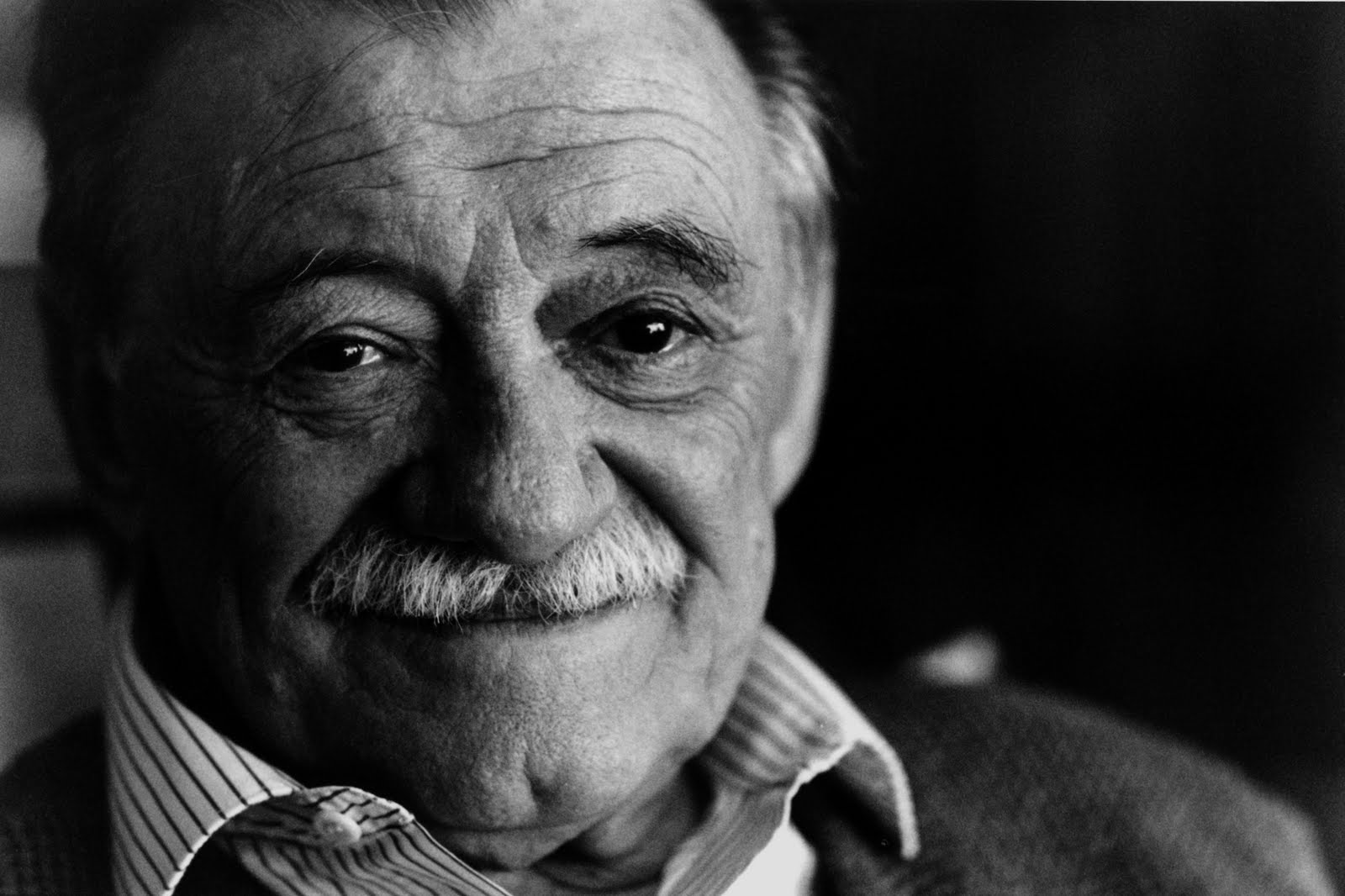

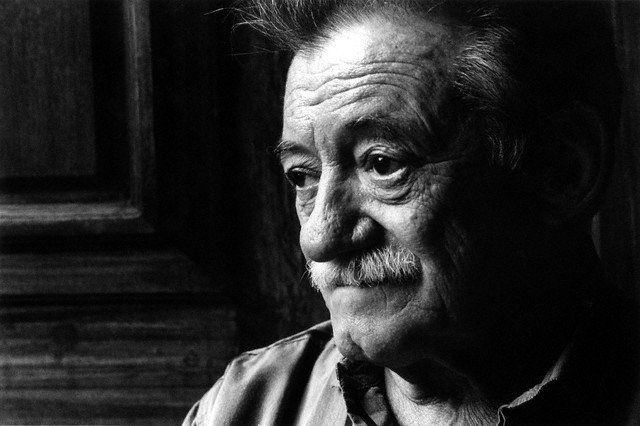

Após linchamento moral, Diógenes Oliveira lança livro que conta sua longa e rica trajetória

Publicado em 10 de novembro de 2014 no Sul21

Após uma longa trajetória de lutas — muitas delas travadas com armas na mão ou sob tortura –, Diógenes Oliveira ficou famoso no Rio Grande do Sul por uma verdadeira campanha de difamação, cujas acusações jamais foram comprovadas. A enxurrada de denúncias, que incluíam envolvimento com o crime organizado e financiamento de campanhas políticas através do jogo do bicho, vinham em manchetes de capa acompanhadas de fotos. Após mais de cinco anos respondendo a processos, Diógenes livrou-se de todos. Só que a sequência de absolvições eram veiculadas em pequenas notas nas páginas internas. As marcas deste linchamento moral persistem até hoje.

Diógenes, o Guerrilheiro narra mais de meio século de sua vida. Combateu o Golpe de 64, foi preso e torturado. Fez treinamento militar em Cuba. Passou 20 anos no exílio. Morou em dez países diferentes: Uruguai, Cuba, México, Bélgica, Chile, Guiné Bissau, Coreia do Norte, Líbia e China Continental. Teve presença ativa em quatro golpes ou revoluções: no Brasil, Chile, Portugal e Guiné Bissau. Mas suas últimas lutas ocorreram longe das armas: foi como Secretário de Transportes do Prefeito Olívio Dutra, após a intervenção nas empresas de transporte coletivo em Porto Alegre e durante a CPI da Segurança Pública. Nesta entrevista, Diógenes faz um resumo de seus 72 anos de vida.

“Eu tinha um certo pânico de aparecer na imprensa, porque antes era só paulada. Tudo isso era potencializado nas campanhas eleitorais”.

Milton Ribeiro – O sr. foi manchete por muito tempo.

Diógenes Oliveira – É verdade. A RBS me colocou por semanas continuamente na capa de seus jornais, com fotos e grandes manchetes. Sofri um linchamento moral que deve ter sido inédito, porque eu não era político, nunca fui deputado, nunca foi vereador. Foi desproporcional. Por trás de tudo isso, eles queriam o impeachment do Olívio, isso era o que estava na pauta. Queriam nos acusar de ligações com o crime organizado, queriam tirar o governador algemado do Palácio, essa era a intenção dos caras. Meu livro está cheio de informações, mas, por conselhos de amigos, retirei algumas coisas. Se eu abro tudo, seria um Deus nos acuda.

MR – Comecemos então pelo motivo de publicar o livro neste momento.

Diógenes – Este livro está sendo escrito com dez anos de atraso. Se ele fosse publicado no auge da CPI, seria um best seller. Nos primeiros anos destes acontecimentos, fiquei ilhado por ações judiciais. Na porta da minha casa tinha uma fila de oficiais de justiça.

MR – Tinha inclusive a loira.

Diógenes – Ah, é! (risos) A oficial de justiça loira que me visitava! Os vizinhos brincavam que eu andava bancando o garanhão do bairro. Então, na época, não escrevi o livro porque estava muito enrolado judicialmente, levei vários anos para me desenrolar.

MR – Agora o senhor está totalmente livre das ações?

Diógenes – Sim, porque as acusações eram falsas e eu fui absolvido em todas as ações. Uma segunda razão para o atraso do livro é que eu tinha um certo pânico de aparecer na imprensa, porque antes era só paulada. Tudo isso era potencializado nas campanhas eleitorais. Eu não sabia bem o que fazer, se me escondia, se saía à luz do sol. Quando as coisas se acalmaram e meu nome começou a ficar mais, digamos assim, esmaecido, veio a questão da minha anistia. Eu tramitei um requerimento no Ministério da Justiça durante cinco anos e meio pedindo minha anistia, de acordo com a lei. Tarso Genro era ministro naquela época. Bom, quando veio, eu sofri um novo linchamento midiático por parte do Elio Gaspari.

MR – Em que ano foi isso?

Diógenes – Em 2008, 2007. A CPI foi em 2001, no fim do governo do Olívio. Os anos de 2001 a 2006, foram infernais: manchetes, campanhas eleitorais, novas desconfianças e processos judiciais, tudo em paralelo. Quando isso acalmou, veio a minha anistia em portaria publicada no Diário Oficial da União. Aí o Elio Gaspari desencadeou uma campanha midiática muito violenta contra mim. O Juremir Machado da Silva entrou na trilha do Elio Gaspari. A campanha que o Gaspari desenvolveu foi muito sórdida, porque ele tem uma coluna nacional, publica em duzentos jornais pelo país… Eu juntei toda uma papelada para processá-lo, eu já não aguentava mais. Foi minha ex-mulher que entrou na justiça contra ele, contratou o Fábio Konder Comparato e só não colocou o Elio na cadeira porque não quis. E aí ele parou. Hoje estou com 72 anos. Um filho se formou em jornalismo, outro em direito. Os amigos sempre me perguntavam pela biografia. Ano passado estive muito doente, estive mesmo nos umbrais da morte. Então pensei: é agora ou nunca. E aí resolvemos escrever. Antes era muito cedo e depois talvez fosse tarde demais.

“Tu pra padre já não deu, mas pra alienado eu acho que tu também não serve, tu é um guri esperto. Então eu acho que tu vai ser comunista”.

MR – Então vamos voltar no tempo.

Diógenes – Minha família era proprietária de terras, médios proprietários de terra. Eu sou natural de Júlio de Castilhos, antiga Vila Rica, cidade que leva este nome por causa do pai do Antônio Chimango. Ele nasceu lá, o próprio Júlio de Castilhos nasceu lá. Era uma antiga redução jesuítica chamada Nossa Senhora da Natividade. Uma redução que os padres fizeram meio escondida para esconder o gado dos bandeirantes que, quando não conseguiam escravizar os índios, levavam as tropas. Eu não tinha condições de estudar em colégio nenhum, então meus pais resolveram me colocar num seminário, porque era de graça. Mas eu não tinha nenhuma vocação pra aquilo. Fiquei lá uns anos e vim pra Porto Alegre.

MR – A política já fazia parte da sua vida?

Diógenes – Eu tive a sorte de, na minha cidade, haver um único comunista, que era casado com uma prima-irmã do meu pai. O cara me chamou quando soube que eu queria vir para Porto Alegre e disse: “Tu pra padre já não deu, mas pra alienado eu acho que tu também não serve, tu é um guri esperto. Então eu acho que tu vai ser comunista”. E me deu um bilhetinho para que eu procurasse a professora e poetisa Lila Ripoll. Procurei e ela foi minha tutora. Fui pupilo da Lila até depois de entrar para a clandestinidade. Foi ela que me iniciou no marxismo, na bibliografia toda, ela reunia grupos de jovens em sua casa. A Lila era comunista de carteirinha, clássica.

MR – Isso foi o quê, nos anos 50?

Diógenes – Sim, sim. Anos 50. Eu sou de 1942. Tive o privilégio de ter uma boa formação teórica por causa da Lila. Ela era uma pessoa maravilhosa, muito querida pela intelectualidade rio-grandense. Essa foi a minha infância e nisso veio a Legalidade.

MR – O sr. já estava na universidade?

Diógenes – Não, eu era secundarista. Na Rua da Ladeira tinha um colégio, o Monteiro Lobato — não é o de hoje –, onde eu estava estudando. E veio a legalidade, ou seja, a renúncia do presidente Jânio Quadros, aquele tumulto e tal. O Brizola tentou trazer o Jânio pra cá, mas ele tinha outras coisas em vista. E montou-se aqui todo aquele mecanismo de resistência que eu procuro mais ou menos em meu livro. Formou-se um QG da Legalidade onde hoje é prédio do Tudo Fácil. Ali tinha um museu chamado Mata-Borrão. Ali é que se formou o QG da resistência. O movimento da Legalidade foi muito intenso e a participação popular foi muito massiva. Os nossos lideres foram o Pedro Alvarez, o Peri Cunha, que também era coronel, e o Álvaro Ayala. Eu era um pirralho. Tínhamos armas. O Brizola requisitou a produção da Taurus e da Rossi e pegou o que tinha nas casas de caça e pesca. Eu consegui uma pistola italiana para mim, mas a gente desejava mesmo eram os “três oitão” da Taurus. O movimento durou pouco tempo porque o Jango voltou logo. Ele não podia ficar muito tempo fora do país, senão os caras consolidavam outra situação. E ele chegou aqui, se enfurnou no Palácio, não saiu dali, não falou com ninguém, não deu discurso nem nada, fez o acordo do parlamentarismo e foi para Brasília. Depois, ele começou um governo bastante reformista. E nós com uma consciência clara de que haveria, em reação, um golpe militar. Eu tinha dupla militância, militava no Partido Comunista e junto com o pessoal do PTB, do antigo PTB. O PTB sabia que muitos de nós tínhamos essa duplicidade e apoiava. Não houve resistência ao golpe. Nós esperávamos uma ordem, mas o Brizola mandou dispersar todo mundo e entregar as armas. Não queria derramamento de sangue. Ele tinha uma fazenda no Uruguai que ficava na linha imaginária da fronteira. Então, sem sair da propriedade, ele emigrava. E foi o que fez. Emigrou. Nós iniciamos um período muito grave de tentativa de resistência armada ao golpe. Víamos o novo governo como resultado de uma quartelada. Foram inúmeras tentativas, todas elas foram abortadas pelo serviço de inteligência da ditadura e dos Estados Unidos. Não conseguimos nada. Não demos sequer um tiro. Eles abortavam tudo na antevéspera e sempre prendiam as lideranças. Lá por 1965, eu já era conhecido pela repressão e trabalhava na Companhia Estadual de Energia Elétrica.

“Em Montevidéu, concentrava-se a maioria de lideranças. Estavam lá para não serem presos. Dali eu fui para Cuba a fim de fazer treinamento militar”.

MR – Que cargo o sr. ocupava na CEEE?

Diógenes – Eu era escriturário concursado, mesmo sendo secundarista. Tanto que só consegui a anistia por ter sido funcionário da CEEE. Quem me deu a documentação necessária para embasar o pedido foi ninguém menos do que a Agência Brasileira de Inteligência. Eles tinham tudo a meu respeito.

MR – E aí em 1965, com 23 anos, o senhor foi para o Uruguai.

Diógenes – Havia milhares de brasileiros por lá, principalmente marinheiros e sargentos. Porque houve aquela tentativa de revolta dos sargentos em Brasília, depois aquela movimentação toda dos marinheiros no Rio de Janeiro e aquela famosa assembleia do sindicado dos metalúrgicos. Em Montevidéu, concentrava-se a maioria de lideranças. Estavam lá para não serem presos. Dali eu fui para Cuba a fim de fazer treinamento militar. Fiquei lá quase um ano e o meu destino seria uma coluna guerrilheira na Bolívia, bem no local onde Che Guevara veio a morrer. Só não fui porque, quando eu descia Sierra Maestra, surgiu a notícia de que o Che havia sido localizado. E, quando isso aconteceu, os americanos imediatamente fizeram o chamado cerco estratégico, em que não entrava nem saia ninguém da região. O cerco estratégico do Che na Bolívia durou meses. Eu e meu grupo retornamos para Montevidéu e procuramos o Brizola. Ele não queria saber da luta armada. Nós tínhamos muitas armas, armaram-nos muito bem. O Brizola queria que nós nos desarmássemos. Mas a gente saiu de Montevidéu com nossas armas. Viemos para Porto Alegre, mas o pessoal achava que eu era muito conhecido aqui, e me mandaram para São Paulo. Cheguei em São Paulo no ano de 67. Lá estava se reestruturando aquele pessoal todo do Uruguai, depois do recuo do Brizola. A grande maioria daqueles sargentos e marinheiros começou a se reorganizar em São Paulo e fundaram a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Essa organização surgiu em São Paulo porque lá tinha um forte núcleo operário, oriundo do antigo partidão. Tínhamos a hegemonia absoluta do movimento operário de Osasco e de São Caetano, com bases operárias fortíssimas. E, devido a isso e à presença de sargentos das três armas e de marinheiros, é que se fundou a VPR. Então começamos os assaltos a bancos e aos quartéis.

MR – E em um deles o sr. acabou preso?

Diógenes – Eu fui preso na Praça da Árvore em São Paulo. Fui encontrar um companheiro e a polícia estava bem defronte, numa banca de revistas. Me atiraram na caçamba de uma daquelas caminhonetes Veraneio. Eu fiquei um ano preso, seis meses na solitária. Nem mosquito tinha. Seis meses na solitária.

MR – O sr. foi muito torturado?

Diógenes – Sim. Eu tenho um joelho de titânio, resultado do pau de arara. E o olho… Eu tinha uma prótese no olho. Eles tiraram a prótese para dar choque lá dentro. Fiquei com muitas sequelas, coisas que não vou falar. Estava no Carandiru em isolamento absoluto. Quem ia para lá eram os destinados ao corredor da morte.

“Mas aí não deu porque o Marighela nos avisou: ‘Se vocês continuarem enrolando, o passarinho vai voar’”.

MR – Fale sobre a atuação da luta armada em São Paulo.

Diógenes – Em São Paulo, nossa atuação se caracterizou basicamente por duas coisas: pegar dinheiro dos bancos e armas dos quartéis. O primeiro quartel que nós pegamos foi a guarnição do Hospital Militar do Bairro do Cambuci. Conseguimos um arsenal razoável lá. E aí o comandante ficou uma arara com a gente. Ele disse que os terroristas eram uns covardes, que tinham assaltado um hospital, uma guarnição de recrutas, que “achavam que tinham almoçado o exército mas que o exército iria jantá-los em breve”. A luta armada em São Paulo teve o episódio da morte do capitão Chandler, um americano que era criminoso de guerra do Vietnã. O Chandler operou no Sul do Vietnã. A especialidade dele eram os interrogatórios rápidos. O método dele era o de botar o cara pelado, deitado numa mesa. Aí, encostava uma barra enferrujada no umbigo do cara. A barra tinha uma graduação em escalada métrica. Eles perguntavam: “Onde é que está o fulano?”. “Não sei”. Para cada “não sei” era um centímetro a mais na barriga. Era falar ou morrer, questão de minutos. Os americanos tiraram-no do Vietnã, condecoraram-no como herói da pátria e o mandaram pro Brasil a fim de ensinar essa técnica para a polícia brasileira. Mandaram o Chandler para São Paulo e o Mitrione para Montevidéu. O Mitrione era chamado de “O Professor de Tortura” e foi morto pelos Tupamaros. E nós pegamos o Chandler. Ela já tinha uma sentença de morte no Vietnã. Só não foi executado porque saiu de lá, fugiu. E nós queríamos pegar o cara vivo e para fazer um julgamento parecido com o que os judeus fizeram com Eichmann. Julgaríamos o cara, certamente o condenaríamos à morte e um dia ele apareceria enforcado na Praça da República. Mas aí não deu porque o Marighela nos avisou: “Se vocês continuarem enrolando, o passarinho vai voar”. Ele já estava com a passagem comprada para voltar aos Estados Unidos. E então foi executado.

MR – O sr. saiu da prisão trocado pelo Cônsul japonês, correto?

Diógenes – Isso, pelo Consul Japonês. Tinha um japonês da VPR que estava preso e estava apodrecendo sob tortura. Ele sabia onde é que o Lamarca estava e não falou. Então alguém teve a ideia de sequestrar o Cônsul do Japão pra trocar pelo preso japonês. Foi nessa lista que eu entrei.

MR – E foi para o México…

Diógenes – O exílio é muito longo, vou tentar ser cronológico. Eu fiquei pouco tempo no México, porque o Lamarca nos deu ordens pra ir imediatamente para Cuba. Então, em Cuba, eu recebi a missão de ir para a Coreia do Norte assistir ao Congresso Mundial da Juventude Coreana do Trabalho — não sei se aquilo terá um dia uma solução pacifica porque o ódio acumulado nos dois lados é muito grande. Da Coreia do Norte me mandaram para o Chile, em razão da vitória do presidente Allende. Militei no Partido Socialista chileno. Fiquei dois anos lá e saí depois do golpe. Fui para o México pela segunda vez e pensei que, bem, vou tentar parar um pouco, sossegar o “pito” por aqui. Fui trabalhar na cidade de Puebla, uma cidade colonial histórica muito linda. Eu trabalhava em um banco de fomento ao artesanato. Mas aí houve grandes calamidades naturais no México. A mulher do presidente, que era nossa benfeitora, nos chamou e avisou “olha, nós não vamos conseguir segurar mais vocês aqui. A oposição está muito violenta contra nós e temos muitos chilenos, não param de vir chilenos. Com dor no coração, eu preciso dizer aos companheiros que arrumem um lugar para ir”.

MR – Quanto tempo o sr. ficou no México?

Diógenes – Não chegou a um ano. Porque foram grandes inundações, muitos flagelados, o governo precisava de recursos. A oposição alegava que o governo estava gastando dinheiro com comunista, com terrorista. Os chilenos ficaram por lá, mas os outros não conseguiram. Aí fui morar na Bélgica. Escolhi o país por causa da comunidade diplomática do Benelux – Bélgica, Luxemburgo e Holanda – e em razão da universidade de Louvain, onde fui aluno do professor Ernest Mandel. Mas não terminei o curso porque estourou a Revolução dos Cravos em Portugal. De todas as da minha vida, foi a revolução mais linda que eu assisti. Fracassou porque Portugal entrou no jogo da Guerra Fria, das superpotências e foi trocado por trinta moedas em uma mesa de negociações. A União Soviética ficou com Angola, que tem alguns dos maiores poços de petróleo do mundo e é um território dos diamantes por excelência. E eu fui para Guiné, porque era muito amigo do Amílcar Cabral, tinha feito amizade com ele em Cuba.

“‘Quantas vezes tu já estiveste aqui?’ e eu respondi que tinha perdido a conta. ‘Então tu não volta mais, porque eu não vou mais te atender.’”

MR – Guiné foi uma época feliz de sua vida, não? Lá o sr. sossegou o “pito”?

Diógenes – (risos) Sim, foram oito anos. Guiné era muito pobre, tinha pouquíssimas estradas e ruas asfaltadas, poucas riquezas naturais. Arrumei um emprego no Ministério do Planejamento. Eles tinham um Estado a ser organizado, uma população a ser alfabetizada. Havia alguns cubanos lá, o hospital central era gerido e assistido por médicos cubanos. Guiné só tinha um médico guineense formado. Minha vida era razoavelmente boa lá. Eu me informava das coisas do mundo pelo rádio, não me estressava com horários, a comida era muito boa. Mas fui derrotado pela malária. Fizemos um belo trabalho no governo. Mas, nos últimos tempos da minha presença em Guiné, eu tinha uma média de dois ataques de malária por mês. Eu ia a toda hora para o Instituto de Medicina Tropical de Lisboa a fim de fazer tratamento. Esse instituto tem fama mundial. Foram eles que conseguiram erradicar a doença do sono, a da mosca tsé-tsé. Mas para a malária não conseguiram fazer uma vacina. Então o diretor me chamou e perguntou “Quantas vezes tu já estiveste aqui?” e eu respondi que tinha perdido a conta. “Então tu não volta mais, porque eu não vou mais te atender. Tu não tens cura, tens é que sair da zona infestada”. Não tinha outra solução senão sair. E voltei para o Brasil.

MR – Em que ano voltou?

Diógenes – Muito depois da anistia. A anistia foi em 79, eu voltei para cá no Natal de 83.

“Os funcionários viviam em um regime de escambo, não ganhavam salário, ganhavam mercadoria”.

MR – E entraste no PT.

Diógenes – Aqui em Porto Alegre, me contaram que tinha uma gente nova, de um bancário aí. O bancário era o Olívio e eu fui para o PT. Aí, o Olívio acabou eleito prefeito e eu fui por quatro anos Secretário de Transportes. Foi uma época muito agitada. Fizemos a intervenção no sistema de transportes. O sistema estava podre. Um toco de cigarro furava os pneus dos ônibus. Constatamos que aquelas empresas eram tudo, menos empresas de ônibus. Os ônibus eram um interesse periférico. Eu fui nomeado interventor da Trevo. Os funcionários viviam em um regime de escambo, não ganhavam salário, ganhavam mercadoria. O sistema era de vales. O funcionário pegava um vale para comprar remédio, por exemplo. Eles davam o vale e cobravam juros de 30, 40% ao mês.

MR – O sindicato?

Diógenes – Patronal e pelego. Então o Olívio renovou o sistema. As maiores obras da administração do Olívio na prefeitura foram a renovação do sistema de transportes e o Orçamento Participativo. Ao final do governo Olívio, fui trabalhar na iniciativa privada, abri uma pequena agência de viagens. E veio aquela eleição do Olívio para governador. Quando ele foi fazer a campanha, me chamou pra ajudar a catar dinheiro. Não tínhamos um tostão. Ninguém faz ideia de quanto custa uma campanha política. Por isso, quando ouço falar dos caras que querem o financiamento público de campanha, não digo nada. Isso é pura balela.

MR – Tu foste visto como o grande financista da campanha do Olívio. A agência de viagens era grande? E o Clube de Seguros?

Diógenes – Não, eu apenas sobrevivia daquilo, era uma agência pequena. Hoje, turismo e seguro não são bons negócios. As pessoas fazem tudo no computador. O problema é que o governo do Olívio foi um governo de minoria, de conflito. O Clube de Seguros, ah, o Clube de Seguros! Um companheiro nosso, Daniel Gonçalves, que trabalhava com seguros, disse que “se a gente montar um clube, se fizermos estipulações de seguros, dá pra ganhar bem”. Queríamos fazer apólices em grande escala. Foi assim que o Caburé ficou biliardário. Se eu montar uma apólice de seguro de vida com 200 caras e levar para uma companhia, eles remuneram muito bem.

“Olívio resolveu distribuir essas verbas de forma mais equitativa, mandando-as para os pequenos jornais e rádios do interior do estado. Isso equivaleu a uma declaração de guerra”.

MR – Como começou o rolo?

Diógenes – Tu sabes… As verbas de publicidade são disputadas a tapa pela mídia. Os barões das grandes cadeias acham que seus quinhões devem ser proporcionais aos índices de audiência que são, como sabemos, uma caixa preta. O governo Olívio resolveu distribuir essas verbas de forma mais equitativa, mandando-as para os pequenos jornais e rádios do interior do estado. Isso equivaleu a uma declaração de guerra. Eles queriam tirar o Olívio algemado do Palácio. E o bode expiatório de plantão era eu e o Clube. Nunca fui tesoureiro do partido e nem participei do Comitê Financeiro. Inventaram uma CPI da Segurança Pública. Forjaram uma fita onde havia uma imputação, feita pelo Jairo Carneiro, ex-tesoureiro do PT cooptado por eles, de que eu estava envolvido com o jogo do bicho e o crime organizado. Jairo era o inquirido na fita. Esta fita foi montada por três jornalistas da RBS, uns gurizinhos recém contratados. Um dia, eles resolveram que, para fechar a coisa, faltavam algumas informações. Então mandaram o Jairo Carneiro ao escritório do Daniel Gonçalves com o celular ligado para os caras da RBS ouvirem. O Jairo depois disse para a Justiça que, quando entrou no escritório do Daniel, sentiu-se pegajoso, sujo, nojento, fazendo um trabalho indecente. Afinal, o Daniel é um sujeito digno que sempre o tratara com decência. E ele desistiu. Chegou lá e desligou o celular. Depois mentiu pros caras que tinha acabado a bateria. Mas eles foram ao Ministério Público entregar a fita. E o pessoal do MP respondeu: “Olha, doutor Vieira da Cunha, nós queremos ajudar nessas investigações, são denúncias gravíssimas. Mas o senhor sabe que temos que reduzir a fita a um termo e assinar. O senhor é membro do Ministério Público e sabe que nós não podemos trabalhar só na oralidade. O dono da fita tem que degravar e assinar. Façam isso com urgência e “tragam ontem” para mim.

“O Jair perdeu a compostura e, aos berros, com o auditório da CPI lotado, pedia um ‘detector de mentiras’”.

MR – E eles não entregaram nada…

Diógenes – Claro! E cometeram um grande erro. Em vez de levar a fita para a CPI, falaram com o Jair Krischke, que era o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Ele estava no esquema contra o Olívio. E ele se auto-convocou para uma entrevista com o jornalista Lasier Martins, e disse “Dr. Lasier, quero fazer um comunicado importante ao povo do Rio Grande, mas não vou levar a fita com a comprovação das denúncias”. “Mas como, Dr. Jair?” respondeu o Lasier, “O senhor divulga um caso desses e depois frauda a expectativa criada?”. E o Jair: “Não, vou fazer melhor, vou levar o autor da fita na CPI”. Que era o Jairo. E aí diz o Lasier, “Mas Dr. Jair, não será temerário?”. E ele respondeu “Não, está tudo sob controle”. Foi então que o Jairo chegou lá e desmentiu tudo, revelando a armação da RBS. Eles literalmente enlouqueceram. Ele desmentiu a fita em alto e bom som. O Jair perdeu a compostura e, aos berros, com o auditório da CPI lotado, pedia um “detector de mentiras”. Tudo está contado com detalhes documentais no livro, que termina depois com um capítulo só sobre poesia, para aliviar o leitor dessa sujeira.

MR – E como a Clube de Seguros da Cidadania tinha a sede do Comitê Eleitoral do Olívio?

Diógenes – A sede do Clube foi comprada por nós. O Clube se propunha a fazer estipulação de seguros, que é algo legítimo e legal. Com a receita, nós conseguimos comprar aquela casa na Farrapos e fizemos um comodato com o PT para colocar o comitê do Olívio em nossas salas. Comodato é um aluguel sem ônus: tu te comprometes a manter a casa e pagar os impostos, mas a casa é do outro. Como nós fizemos o comodato, bastava só declarar, porque não entra dinheiro. Eles ficaram malucos, achando que era impossível.

MR – Como se encaixam o jogo do bicho e o crime organizado? Que crime organizado era esse?

Diógenes – Olha, fomos acusados de tudo o que tu possas imaginar. Quando o Jairo Carneiro saiu do PT, antes simulou um assalto ao comitê de campanha. Roubaram só o disco rígido. Imaginem, não pegaram nada, nem a CPU ou monitor quiseram, só o disco rígido. Ali havia orçamentos. Um deles era o dos custos do programa eleitoral na TV, que fora feito junto à Casa de Cinema. Dava um valor redondo de 700 mil reais para o primeiro turno. Claro que nós não tínhamos o dinheiro e pedimos um parcelamento. E a planilha tinha diversas entradas com os nossos pagamentos. Eles mudaram a título da planilha para “Arrecadação do JB (jogo do bicho)”… Veja bem, a CPI tinha como título CPI da Segurança Pública, era pra investigar a situação da segurança pública no estado. E daí derivaram a investigação para cima do Clube, com todas as manchetes em jornais da RBS e a fita gravada. A “prova” era a fita do Jairo, uma montagem. Basicamente, a CPI foi isso.

MR – E hoje?

Diógenes – Hoje tudo passou. Ganhei todos os processos na Justiça e consegui escrever meu livro. Meu advogado me alertou que eles poderiam fazer um mandado de busca e apreensão na sessão de autógrafos em razão da Kalashnikov da capa. Poderiam alegar que é uma afronta ao Estatuto do Desarmamento e apologia à violência. Hoje, sou um velho militante da esquerda e da paz, mas meu livro narra um longo combate, não é um livro água com açúcar para as comadres lerem.

A Biblioteca Pública volta ao lar: “Vamos resgatar o público que perdemos e muito mais”, diz diretora

Publicado em 20 de dezembro de 2015 no Sul21

Na tarde da última segunda-feira (14), a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul foi devolvida à população. Antes, pela manhã, conversamos longamente com sua diretora Morganah Marcon. O clima era de entusiasmo. Afinal, os funcionários e os livros estavam finalmente voltando para a bela casa cuja construção começou em 1912 e aberta ao público no formato atual em 1922. Há 93 anos, portanto. Ela ainda não está 100% pronta, mas já é perfeitamente habitável para eles e mais 250 mil volumes.

É um dos prédios mais bonitos do RS. Há mármores, parquês e mobiliário requintado, além de pinturas e esculturas. O revestimento das paredes internas tem pinturas decorativas. Quando foi inaugurada em 1922, a imprensa da época saudou o prédio como “do mais alto gabarito e elegância”. Quem entrar hoje na renovada Biblioteca não terá dúvidas disso.

A Biblioteca nunca deixou de funcionar, mas o prédio principal, na esquina da Riachuelo com a Ladeira, estava fechado ao público desde 2008.

Morganah Marcon falou-nos sobre a história, as várias funções e os problemas da instituição que começou sua vida em 1871, através da Lei Provincial nº 724, que autorizou o gasto de até oito contos de réis para aquisição de livros, ao mesmo tempo que criou um cargo de bibliotecário e outro de contínuo.

A querida Biblioteca já teve 40 funcionários, hoje conta com apenas 18. Mas não pensem que eles não têm grandes planos. “Somos um lugar de formação de memória, de disseminação do que é produzido”.

.oOo.

Sul21 – Tu és diretora da Biblioteca Pública desde 2003. Quando entraste, trabalhavas neste prédio. Quais eram as condições?

Morganah – Sim, eu assumi por convite de Roque Jacoby, Secretário de Cultura na época. O prédio tinha as aberturas, os pisos e os entrepisos bastante comprometidos. Havia também muitos vidros quebrados, outros estavam fora do padrão, enfim, tinha coisas inaceitáveis em um prédio histórico. Também os ornamentos da fachada corriam o risco de cair na calçada. Era um prédio de 1912 que exigia uma grande reforma, um restauro e os recursos disponíveis eram muito pequenos, em torno de R$ 465 mil reais, viabilizado pelo Projeto Monumenta. Não dava para fazer grande coisa, só o mais urgente. Isso foi entre 2006 e 2007, até nem houve a necessidade de sairmos do prédio. Porém, nesse meio tempo, nós montamos um projeto da Lei Rouanet, um projeto na época orçado em R$ 14 milhões e que incluía tudo, inclusive o restauro das pinturas murais. Deste projeto, nós conseguimos captar, em 2008, com o BNDES, R$ 2 milhões e 556 mil. E fizemos algo fundamental, que era a substituição dos entrepisos de madeira. Sob o piso de parquê tinham tábuas e estas estavam comprometidas. Elas pesavam como papel, cheia de cupins. O entrepiso foi substituído por um painel wall, que é um material que não pega cupim e que deve durar o resto da vida. Os parquês originais foram restaurados com um aproveitamento de 99%. Isso foi feito em todo o prédio, com exceção de duas salas.

Sul21 – Vocês ficaram quanto tempo fora daqui?

Morganah – Sete anos, desde 2008. No final de 2007, nós tivemos que sair, lá por outubro ou novembro, porque iam ter que mexer num dos pisos lá embaixo. Então nós saímos para a Casa de Cultura Mario Quintana.

Sul21 – E como é que sobrevive uma biblioteca fora da biblioteca?

Morganah – Foi difícil, foi muito difícil, porque tu perdes um pouco tua identidade, tu perdes a referência. É uma instituição dentro de outra instituição e esse monte de prédios públicos estaduais não tem condições de abrigar uma biblioteca. Ou requer um reforço estrutural muito grande, com investimento de vulto, ou é muito pequeno. Eu vasculhei todos os prédios do estado disponíveis. Todos os setores, mas não todo o acervo, foi para a CCMQ. Na época, ela tinha alguns espaços pouco utilizados. Ao longo desse tempo, nós fizemos outros projetos também, fizemos a higienização do acervo de obras raras, por exemplo. Enfim, a biblioteca sobrevive assim, porque entra governo e sai governo, as verbas para cultura sempre são escassas. Quando abre edital, a gente manda projeto.

Sul21 – Para muita gente, a Biblioteca Pública tinha fechado para sempre.

Morganah – Pois é, mas nós nunca estivemos fechados. Esses dias eu quase dei um beijo num rapaz ali na ferragem… É uma empresa familiar. Eu fui comprar umas lâmpadas e estavam presentes o pai, a mãe e o filho. Eu falei que era diretora da biblioteca, que a gente estava reabrindo e a mãe disse: ‘Ah, a biblioteca estava fechada’’, aí o filho disse ‘Não, a biblioteca nunca esteve fechada’. Aí eu pensei: meu Deus, é a primeira pessoa que eu falo e que tem essa interpretação, que é a correta. Nós nunca fechamos. Nós levamos os serviços todos, o setor de empréstimo de livros, toda a parte de pesquisa no acervo geral, no setor do Rio Grande do Sul, levamos o setor Braille, o acesso à internet gratuito, levamos tudo para a CCMQ.

Sul21 – Já disponibilizavam internet antes de sair?

Morganah – Sim, antes de sair. É algo bastante procurado. Temos Wi-Fi agora, que é uma novidade. Nós levamos todos os setores para a CCMQ. O que nós não levamos foi todo o acervo. Do acervo do RS levamos uma pequena parte, porque ele é muito grande, e deixamos o restante nas estantes aqui, organizados. Então, quando havia a necessidade de um livro que estava aqui, a gente vinha buscar para o pesquisador examinar na CCMQ. Por todo este período, nós nunca deixamos nossos leitores desatendidos. Mas a maioria ficou com essa impressão: a de que a biblioteca estava fechada esse tempo todo. Eu perdi a conta de quantas entrevistas eu dei para rádios, TVs e jornais avisando que nós estávamos na Casa de Cultura Mario Quintana. Eu chego à conclusão que as pessoas não leem, ou só leem o que querem, porque não houve falta de informação. Claro, a biblioteca perdeu visibilidade, é diferente de estar nesse prédio belíssimo, com menos lugares para pesquisar. O público com deficiência visual caiu bastante. Eles talvez não enxerguem a beleza do prédio, mas eles sabem, têm o tato e viviam perguntando: ‘Quando é que vai voltar a biblioteca pra lá?’. Para tu veres a sensação de pertencimento que as pessoas têm por este prédio, por este espaço. Hoje, está tudo aqui novamente.

Sul21 – Quais são os serviços da biblioteca?

Morganah – Além do empréstimo de livros para pesquisa no local, a gente tem também o acervo de pesquisa de documentação do Rio Grande do Sul. A Biblioteca Pública do estado tem a função de ser a guardiã, de preservar e disseminar a memória de tudo o que é produzido no estado do Rio Grande do Sul. A literatura gaúcha, a história, a geografia, tudo deve ficar aqui. Nós temos, por exemplo, documentos de governo, temos a função de preservar e muitos pesquisadores, historiadores e escritores utilizam nossa documentação pra compor suas teses e seus romances históricos. É um acervo de grande porte e com bastante valor sobre o estado do Rio Grande do Sul.

Sul21 – A produção literária atual vem para cá de alguma forma?

Morganah – Nem tudo. Nós temos a Lei Estadual do Livro, que foi regulamentada em 2003, que obriga as editoras gaúchas a mandarem pelo menos um exemplar do que é publicado, mas quem cumpre realmente são as editoras universitárias e as pequenas editoras. Nós temos também um serviço que a gente oferece e que é cobrado via associação de amigos: a elaboração da ficha catalográfica dos livros. Para algumas editoras, a gente faz de graça e em troca ela nos dá os livros, dois exemplares. Nós também assessoramos a questão do direito autoral, pois não temos escritório de direitos autorais aqui no RS, mas damos toda a orientação sobre como registrar o direito autoral de uma obra. A equipe é pequena, mas a gente se vira.

Sul21 – E as doações?

Morganah – Sim, a gente recebe muitas doações. Claro, no meio dessas doações vem aquilo que não serve… Alguns acham que qualquer coisa dá pra mandar para a Biblioteca. Às vezes é uma Enciclopédia Barsa que o pai tinha na década de 80. Bem, sinto muito, mas o material está desatualizado, então a gente agradece… Mas nas doações vêm muito material precioso, raro. Só com doações, já conseguimos triplicar o número de obras raras. Visitamos as bibliotecas particulares que as pessoas desejam doar e avaliamos. A gente conseguiu muita coisa boa para o setor de obras raras, principalmente de autores gaúchos, primeiras edições fantásticas.

Sul21 – Qual é o tamanho do acervo aqui na Biblioteca?

Morganah – Juntando todas as obras, temos 250 mil livros. De obras raras temos 1.100 títulos já catalogados, mas já vai virar 3.000, contando com o que está sendo catalogado. As obras raras não saem daqui, as pesquisas são locais e usa-se luvas. A parte do Rio Grande do Sul também não sai, porque pode se perder algo. Agora, o público e os pesquisadores poderão entrar e usar o acervo geral para pesquisar com orientação de um funcionário. Antes, quando a gente saiu, o acervo ficava no segundo andar, então o usuário pedia o livro lá embaixo, o funcionário encontrava no catálogo, manualmente, e o livro descia pelo elevador. Ou seja, o usuário não circulava nas estantes e isso é ruim, porque tem muito livro que nunca foi aberto por ninguém. Caminhando pelas estantes, tu podes ver outros títulos que te interessam. No meu entendimento, a biblioteca não serve se não chegar ao seu leitor, então a ideia é abrir o acervo, ao mesmo tempo que o preservamos.

Sul21 – Um acervo que é sempre crescente.

Morganah – O acervo cresceu muito. São muitas doações. A gente tem um público com grande carinho pela biblioteca. Há um pessoal fantástico que compra os livros, lê e traz pra biblioteca, então nós temos obras recentíssimas, que o estado não compra. A última vez que compramos foi em 2006 e dentro daquele limite que não exige licitação. Na época, o estado não pagava os fornecedores em dia e chegamos a fazer um pregão, só que ninguém se apresentou… Aí eu fui me queixar com o presidente da Câmara Rio-grandense do Livro e com o clube dos editores. Eles me disseram que o problema era o estado estava demorando mais de um ano para pagar e ninguém queria esperar todo esse tempo. Eu já passei por vários governos e nunca a cultura foi prioridade. Então sobrevivemos de doações particulares. A Associação de Amigos também compra alguma coisa, principalmente os livros de leitura obrigatória para o Vestibular.

Sul21 – Algum autor vem aqui entregar?

Morganah – Sim, alguns sim, mas normalmente é a gente que tem de correr atrás. Muitos querem só vender, mas outros têm reconhecimento pela biblioteca e trazem suas obras.

Sul21 – O ex-secretário Assis Brasil me deu a informação de que a biblioteca teria sido o último prédio público construído para cultura no estado, mas acho que foi o Araújo Vianna em 1964. De qualquer maneira, se 1912 ou 1964, é muito tempo.

Morganah – É triste ver isso. Eu sou funcionária estadual há 23 anos, vou fazer 13 aqui na biblioteca, então já passei vários governos.

Sul21 – Como entraste no Estado?

Morganah – Como concursada. Fiz o concurso ainda sem me formar, porque não era exigida formação em Biblioteconomia, mas até que fui bem classificada. Então fui para uma biblioteca de bairro. Fiquei lá até 95, quando fui para a Biblioteca Pública.

Sul21 – Qual é o tamanho da equipe da BP?

Morganah – Hoje eu tenho umas 18 pessoas. Quando assumi a direção em 2003, éramos 40. As pessoas vão se aposentando e não são repostas. Tem gente que quer vir trabalhar de bibliotecário, mas só viriam se tivessem função gratificada e a secretaria não tem como disponibilizar.

Sul21 – Quais são as funções do pessoal que trabalha aqui?

Morganah – São cinco setores que atendem o público, dez horas por dia, das 9 às 19h, de segunda à sexta e no sábado das 14 às 18h. Então eu preciso de pelo menos duas pessoas por setor, todos os dias. Esses setores são o multimeios, o braille, a referência, que é a pesquisa no local, o setor do RS e o de empréstimo de livros. Esses atendem o público 10h por dia. Como o funcionário não tem carga de 10h por dia, eu tenho que revezar. Dividimos os horários. Alguns entram cedo e saem às 15h, outros entram às 12h e ficam até as 19h. O horário de 12h é complicado, porque há o almoço. É pouquíssima gente mesmo e bibliotecários então nem se fala: nós somos três. Eu na administração e cuidando de tudo, sistema e biblioteca, duas catalogando e uma voluntária, uma eterna voluntária bibliotecária que eu tenho, graças a Deus, e que é aposentada da UFRGS. Ela nos ajuda muito. Mas é uma equipe reduzida. O acervo cresceu muito, nós fomos para lá com 40 mil livros e voltamos com 60 mil. Conclusão: tenho um acervo de quase 20 mil livros encaixotados que estamos lutando para catalogar. Porque catalogar não é só botar o título, tem que analisar a obra, determinar o assunto. É um trabalho moroso, que tem que ser feito por técnicos e nós não temos técnicos em número suficiente. Eu tenho dois historiadores no setor do RS e duas estagiárias de história. Estagiários nós temos quatro: dois de história e dois de biblioteconomia. São poucos também.

Sul21 – E há os eventos.

Morganah – Eventos e também parcerias. Eu trouxe para cá o Clube de Leitura, que é quinzenal, e os recitais da Escola da Ospa. O Clube de Leitura são encontros quinzenais onde se discute literatura. Por exemplo, a cada segundo semestre nós damos prioridade para as obras do vestibular, vem muito estudante que precisa saber delas. Há os saraus do braille, etc. Há também apresentações musicais e as palestras no Salão Mourisco. Tudo isso é serviço, ma nada disso traz dinheiro. O que traz um dinheirinho é uma locação através da Associação de Amigos para alguma filmagem, algum comercial. Até a reforma dos banheiros e o Wi-Fi quem pagou foi a Associação de Amigos, com recursos que conseguimos através da gravação de um comercial e de parte de um filme. Claro, sempre um ou dois funcionários acompanham, não se pode arrastar nada, não pode encostar nada na parede, não pode pendurar nada, não pode beber, não pode fazer refeição. Nós estamos num prédio que deve ser preservado.

Sul21 – A Associação de Amigos, como é que funciona?

Morganah – Ela não é tão forte como a do Theatro São Pedro ou a do Margs. O associado paga uma anuidade de R$ 60. Agora poderemos dar um retorno melhor para os associados, inclusive no uso do Salão Mourisco, que pode ser utilizado mediante agendamento. Nós temos uns 60 pagantes, menos até. No ano passado fizemos uma campanha, mas ainda são poucos, bem poucos. A gente fatura alguma coisa através das fichas catalográficas, pelas quais cobramos R$ 30, bem abaixo do preço de mercado. Temos também a taxa de empréstimo anual de R$ 5 de cada sócio, para retirar livros. No multimeios, se o usuário quiser imprimir alguma coisa, cobramos centavos pela impressão, não pelo uso. O uso é gratuito. São vários produtos que geram alguma entrada de dinheiro para a Associação e que reverte para a biblioteca. E as locações que eventualmente acontecem. Nós recebemos recentemente uma escola de música. Locamos o espaço por R$ 200, o que também não é uma fortuna.

Sul21 – O que não está pronto ainda?

Morganah – O restauro da pintura mural é um projeto à parte, é um projeto caro e demorado. Orçaremos com especialistas. Isso é um projeto à parte, é uma coisa que eu acredito que vá demorar uns quinze anos e que será feito com a Biblioteca em funcionamento. Isola uma parede, trabalha ali, depois vai para outra e assim por diante. Além disso, o que falta fazer ainda: o restauro da fachada interna, que não foi feito, e a climatização. As esperas estão prontas, mas temos que adquirir os equipamentos e esse prédio precisa ser climatizado, porque tem muita poeira, muita poluição dos veículos que trafegam ao redor, o que prejudica o acervo. E está pendente a acessibilidade. Nós temos um elevador que dá acesso às pessoas de idade, mas onde não cabe uma cadeira de rodas. Então precisamos de um elevador para cadeirantes. Tudo vai bater lá pelos 8 milhões, que é o que nos falta. Precisamos também de segurança para o acervo, do restauro dos ornamentos, das escadarias, das colunas de mármore e do mobiliário. Há partes do mobiliário que foram comprometidas pelos cupins. O mobiliário precisa ser restaurado. Mas os ornamentos das cadeiras estão todos recuperados, são detalhes caros. E a infraestrutura está toda OK, não há problema de umidade nem de infiltração, o cabeamento idem. A sustentação dos tetos também. Havia problemas graves neste aspecto, como disse antes.

Sul21 – Eu dei uma olhada no site de vocês e ele fala em anexo.

Morganah – Não, o anexo era uma proposta do governo anterior, que era esse prédio da Andrade Neves, onde os Lanceiros Negros estão. Eu tinha conseguido o prédio com recursos do governo federal, mais R$2 milhões e 600 mil de contrapartida do estado. Assim, criaríamos esse anexo. Era o nosso sonho, só que essas coisas de governo…

Sul21 – Qual é a importância da Biblioteca Pública para o estado?

Morganah – Bom, em primeiro lugar não existe prédio mais belo aqui na cidade, com detalhamento de pinturas, de murais, de mobiliário. É também é um dos templos positivistas de Porto Alegre. Além disto, somos um lugar de formação de memória, de disseminação do que é produzido no estado. Mas eu acho que o mais importante é que as pessoas têm enorme carinho por esse prédio. Todo mundo diz ‘’Ah, que bom que a biblioteca voltou’’. Os funcionários estão radiantes. A gente carregava caixas pesadas neste calor de verão, suava e não se importava. Eu ouço o pessoal daqui dizer “Ah, eu não me importo, eu tô voltando pra casa’’. Aqui é um prédio que, além da história do RS, oferece o acesso à informação, o acesso ao livro gratuitamente. É a maior do estado, a mais representativa, então tínhamos que estar de volta para o nosso público. E eu tenho certeza que, agora, com o retorno, nós vamos resgatar todo aquele público que perdemos com nossa saída e muito mais. A gente espera que as pessoas se apropriem desse espaço, para que ele se torne pequeno. Quando este lindo edifício foi construído, no início do século XX, a população era outra e o acervo era de 8 mil livros. Nós precisamos de uma biblioteca moderna para que aqui fique só a parte histórica, mas isso eu me aposento e não vejo. Espero que a situação do estado melhore.

.oOo.

Veja fotos internas e externas do prédio restaurado:

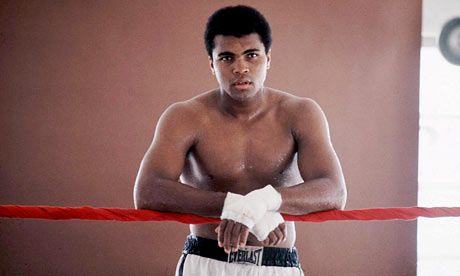

Pollini nos dá uma aula de música

Aqui, o maior dos pianistas dá uma bela entrevista. Pollini parece pensar cada nota. Depois de ouvi-lo, a gente tem dificuldades com outros. Ele é convincente ao mais alto grau. A noite em que o ouvi em Londres foi uma das melhores de minha vida. Foi um recital muito longo dedicado a Abbado. Tinha umas 2000 mil pessoas no Southbank Center, todas em suspenso, absolutamente sozinhas com o gênio. Sensível e de enorme refinamento intelectual, ouvir Pollini (1942) — tocando ou apenas discorrendo — é um bálsamo em nossos dias bolsonarianos. Vale a pena.

Katia Suman relembra papel da Ipanema em relação ao rock e garante: liberdade era total

Publicado em 18 de maio de 2015 no Sul21

O anunciado fim da Ipanema FM e o verdadeiro muro das lamentações que se tornou a caixa de comentários da brevíssima matéria era o pretexto óbvio para uma entrevista com Katia Suman. Porém, a ex-coordenadora e principal apresentadora da legendária emissora não é apenas seus quase 20 anos de Ipanema, é também os 16 anos de Sarau Elétrico, e os 5 de rádio Elétrica, além tocar vários projetos paralelos como o do Cais Mauá de Todos.

Katia, que se autodenomina uma “sub celebridade porto-alegrense” é a filha do zagueirão gaúcho Gago. O motivo no apelido é que ele gaguejava na hora das entrevistas, problema que ela não herdou. Ela nasceu em Salvador quando seu pai jogava no Vitória (BA) e agora está escrevendo um livro sobre seus anos na famosa 94.9. Mas sua entrevista ao Sul21 não se limita à nostalgia, focando também o modo como se faz o rádio tradicional, as novas formas e a série de projetos que Katia leva em frente. Tudo isso acompanhado das boas histórias de quem pode dar consultoria de como viver e trabalhar sem dinheiro.

Sul21: Como começou a tua história na Ipanema FM?

Katia Suman: Eu tinha voltado de uma temporada de 7 anos em São Paulo, tinha decidido não mais trabalhar com publicidade (fui redatora) e estava tentando achar meu rumo. Nesse processo havia sempre um rádio ligado, porque eu sempre gostei de ouvir. Descobri a rádio Bandeirantes, que era muito melhor do que qualquer emissora paulista, com um excelente repertório musical. E uma fala tão coloquial, tão verdadeira, tão fora dos padrões radiofônicos, fiquei realmente muito impressionada. Pensei que eu poderia fazer um programa nesta rádio. Elaborei um roteiro, levei para o Nilton Fernando e ele me recebeu, gostou da ideia, gostou do meu perfil. Pouco tempo depois, quando a rádio passou a se chamar Ipanema, eu comecei, ancorando o horário da noite, das 20h à meia-noite.

Esse negócio de “música de trabalho” que a indústria fonográfica inventou, não colava com a gente.

Sul21: Como a equipe (principais apresentadores) foi formada? Como o pessoal chegava?

Katia Suman: Quando eu cheguei o grupo era formado pelo Nilton, diretor, Mauro Borba, locutor da tarde, a Mary Mezzari, redatora. Tinha também o Ricardo Barão que fazia o Central Rock. A interação da rádio com os ouvintes sempre foi muito forte, muito antes da internet os ouvintes realmente tinham voz na Ipanema: eles participavam, opinavam, davam dicas, levavam discos e nos mantinham informados de tudo o que estava rolando pela cidade. Era já uma rede. Pois bem, em 85 eu criei o Clube do Ouvinte, programa que, como o nome diz, os ouvintes faziam. Eu explicava como fazer o roteiro e eles iam lá apresentar. Houve programas memoráveis, muita gente legal se dispôs a ir ao estúdio, compartilhar seus discos e artistas preferidos. Alguns que apresentaram esse programa acabaram entrando para a equipe da rádio: a Nara Sarmento, por exemplo, o Porã, o Cagê e o Cláudio Cunha. O Alemão Vitor Hugo começou como redator e depois virou locutor.

Sul21: Como se deu o crescimento da rádio?

Katia Suman: Era a rádio certa na hora certa. O país vivia o processo de redemocratização, estava saindo do período tenebroso da ditadura militar. Havia no ar um desejo de liberdade, de exorcizar toda aquela opressão. É nesse momento que surge a famosa cena dos anos 80: Barão Vermelho, Paralamas, Titãs, Blitz, Ultraje, Camisa de Vênus e tantas outras. E aqui TNT, DeFalla, Replicantes, Engenheiros, Taranatiriça, Cascavelettes e tantas outras. A sintonia entre o público e nós, que fazíamos a rádio, era total. Falávamos a mesma língua, tínhamos os mesmos interesses, íamos aos mesmos shows, assistíamos aos mesmos filmes, frequentávamos os mesmos bares, líamos os mesmos livros. Era uma comunicação muito horizontal, éramos, sem saber, já um coletivo. Não era uma relação “rádio aqui e público lá”, como costuma ser. A rádio falava de tudo: política, ecologia, economia, artes, drogas, religiões, tudo! Nunca subestimamos a inteligência da nossa audiência. Num contexto em que as outras rádios voltadas ao público jovem tinham aquele discurso padrão, aquela locução alegre, acelerada e superficial, aquele listão de músicas reduzido e predominantemente internacional, a diferença era gritante. Com o tempo, as outras rádios passaram a dar atenção também a essa nova cena que surgia e a incorporar algumas das nossas sacadas.

Sul21: Havia jabá ou a liberdade era total?

Katia Suman: Liberdade total. Nunca nos submetemos. Inclusive uma das características da rádio era rodar praticamente todas as faixas (era no tempo das faixas) de um disco. Esse negócio de “música de trabalho” que a indústria fonográfica inventou, não colava com a gente. E a gente se esmerava em oferecer o que havia de melhor na música. Não havia internet, as gravadoras deixavam de lançar muita coisa aqui no Brasil. Então era a “caça ao tesouro”: alguém viajava e trazia de fora, ou conseguíamos em lojas de discos importados, ou os ouvintes nos levavam e a gente gravava. Enfim, era uma batalha. E a gente rolava de tudo: rock, funk, blues, jazz, mpb, bossa nova, música erudita, rap, hip hop. Sobre jabá, quem se interessar, minha dissertação de mestrado é sobre o tema e está disponível aqui.

Naquele momento a nossa voz era mais forte que a da RBS.

Sul21: Qual foi o papel da emissora em relação ao rock gaúcho?

Katia Suman: Foi muito importante. O fato de a rádio rodar os artistas, dar visibilidade a eles, ajudou a criar público. Começaram a surgir várias bandas, vários estúdios de ensaio, estúdios de gravação, casas noturnas com espaço para shows, um circuito de shows pelo estado, enfim, uma cena. As bandas gaúchas num dado momento, lotavam o Gigantinho.

Sul21: Tu te tornaste uma rara celebridade porto-alegrense fora do mainstream da RBS.

Katia Suman: Sub celebridade, né? Mas sim, todos nós ficamos muito conhecidos. Naquele momento a nossa voz era mais forte que a da RBS.

Sul21: O resultado financeiro da Ipanema FM era aceitável ou ficava abaixo do esperado?

Katia Suman: Olha, não só era aceitável como chegou a ser excelente em alguns momentos. Nos anos 80 e 90 a rádio cresceu muito em audiência e faturamento. Todo mundo que tinha como alvo o público jovem, anunciava na Ipanema.

Sul21: E a tua primeira demissão na Ipanema? Foi mesmo por “contenção de custos”?

Katia Suman: Foi o que me disseram. Deve ter sido mesmo. Se foi outro o motivo, nunca soube e acho que nunca saberei.

Sou entusiasta de primeira hora da internet e de toda essa revolução que está em curso.

Sul21: O teu período de madrugadão — programa das 2h às 6h — na Atlântida equivaleu a uma temporada na Sibéria?

Katia Suman: Mais ou menos. Mas por outro lado aprendi a operar uma mesa de áudio, aprendi a falar no ar, inventei um jeito de me comunicar. Valeu. Esse estágio foi antes de eu entrar efetivamente para a Ipanema.

Sul21: É mesmo? Saíste de lá por ignorar o set list programado para tocar na rádio, fazendo a tua própria seleção musical?

Katia Suman: Sim. Eu ficava falando a noite inteira, lia e comentava notícias e rodava a programação musical que me deixavam. Acho que os porteiros de prédios, seguranças e taxistas que ficavam acordados de madrugada, gostavam. Eu comecei a enjoar da programação que era sempre a mesma, só alterava a ordem das músicas. E comecei a dar uma incrementada. Claro que o programador musical não gostou.

Me orgulho da rádio Ipanema ter sido a primeira emissora gaúcha a ter um site (e a segunda do país) e isso aconteceu na minha gestão.

Sul21: Antes de voltar à Ipanema, durante tua época na TV Com, criaste a rádio Elétrica na web. Durante um período, as duas rádios foram concomitantes, correto? Qual é o caráter deste projeto?

Katia Suman: A rádio Elétrica surgiu da minha necessidade de compartilhar o que eu leio, descubro e aprendo. É um lance meu, uma necessidade. Desde o tempo em que eu fazia a madrugada da Atlântida, eu tinha um caderno em que, durante o dia, anotava notícias e reportagens e trechos de livros e coisas do gênero para falar no ar. Então, quando eu fiquei sem rádio — nessa época eu estava na TV Com –, criei a Elétrica. Em dezembro de 2010. No começo eu fazia sozinha, 2 horas por dia, ao vivo, rolando música e falando. Aos poucos foram entrando pessoas, vários programas foram criados e transmitidos. Algumas pessoas saem, outras entram e assim segue. Eu fiz a escolha de uma a uma das milhares de músicas que rodam. E hoje apresento o Talk Radio mais ou menos ao meio-dia, de segunda a sexta, cada dia conversando com uma das pessoas de um grupo muito legal, de diversas formações e profissões. Participam comigo, ao meio-dia, a psicanalista Christiane Ganzo, o produtor cultural Fernando Zugno, a médica Cinthya Verri, o escritor e professor Diego Grando e a especialista em sustentabilidade, Fabíola Pecce.

Sul21: A rádio Elétrica dá alguma grana ou tu pagas para tê-la? Essa migração já faz parte de uma percepção tua de que não dá mais nas FMs e AMs da vida?

Katia Suman: Até agora eu paguei o custo da rádio que inclui serviço de streaming, hospedagem de dados e equipamento. Agora comecei uma parceria com um apoiador (obrigada, Newkeepers) e esses custos serão bancados. Sou entusiasta de primeira hora da internet e de toda essa revolução que está em curso. Me orgulho da rádio Ipanema ter sido a primeira emissora gaúcha a ter um site (e a segunda do país) e isso aconteceu na minha gestão. Em 1997, tínhamos uma webcam transmitindo do estúdio da rádio. Quase ninguém assistia, pois eram poucos os que já estavam conectados. Mas nós já estávamos lá. Portanto a rádio web é quase um caminho natural para mim. Me agrada muito esse espírito do it yourself da internet.

Há uma diferença primordial da web para o FM, que é a possibilidade de ouvir o conteúdo a qualquer momento.

Sul21: Há também o Sarau Elétrico, de longa vida para um projeto literário. Como surgiu e ganhou consistência?

Katia Suman: O Sarau Elétrico também está dentro daquela lógica de compartilhar informações, no caso, informações de alta cultura, de intelectuais como os professores Luís Augusto Fischer e Cláudio Moreno. Atualmente, enquanto o Fischer está fora, o professor Sergius Gonzaga entrou para a trupe, que tem ainda o poeta e professor Diego Grando e a querida Claudia Tajes. Ainda nos primórdios da Ipanema, eu tinha por hábito ler trechos de livros. Sempre li bastante e cheguei a cursar Letras, embora não tenha concluído. Eu pensei em fazer um evento aberto, público, para leituras e conversas. Convidei o Fischer e o Frank Jorge. Eles toparam e começamos. E lá se vão 16 anos. No decorrer do período fomos criando uma dinâmica, um jeito, um borogodó qualquer que funciona. A atividade é muito prazerosa, aprendo muito. E nos divertimos também.

Sul21: Como potencializar audiências em tempos de narrowcasting? Pois uma radioweb é radicalmente diferente das tradicionais AMs e FMs (broadcasting).

Katia Suman: Ah, pois é. Eu não sei como potencializar audiência e nem chego a pensar muito sobre isso. Talvez devesse. Sim, rádio web é bem diferente. Não vejo sentido em botar só música, por exemplo, já que com esses serviços tipo spotify e deezer é possível ouvir música da melhor qualidade de qualquer gênero. Sem falar nas milhares de rádios espalhadas pelo mundo todo. Por outro lado, quem ouve a rádio Elétrica deve gostar da minha curadoria musical, porque tudo o que roda foi escolhido a dedo por mim. Estou constantemente atualizando o repertório. Mas o que faz mais sentido pra mim é compartilhar ideias, trazendo pessoas interessantes para juntos pensarmos o mundo que construímos. Eu acho também que há uma diferença primordial da web para o FM, que é a possibilidade de ouvir o conteúdo a qualquer momento. Por isso, os programas da rádio são todos arquivados em podcast.

Parece que a faixa FM já está virando uma imensa AM

Sul21: Que futuro tu vês para as atuais FM e seus modelos?

Katia Suman: A migração das AMs para a faixa de FM está acontecendo antes mesmo do prazo estabelecido pelo governo. E de uma maneira meio esquisita, que é duplicar o sinal, ou seja, transmitir o mesmo conteúdo nas duas frequências. Com o mesmo custo, o empresário tem duas fontes de faturamento. Então parece que a faixa FM já está virando uma imensa AM, ou seja, notícias, futebol e comunicação bem popular. Rádio FM para público jovem, acho que já era. Adolescentes nem conhecem o objeto rádio, não sabem como ligar (não é touch) nem para que serve. Tudo o que eles precisam em termos de informação e música está na internet.

Sul21: Tu tens te envolvido em projetos e tomado posições claras em relação à cidade. Há a Festa da Leitura e o coletivo Cais Mauá de Todos, por exemplo.

Katia Suman: Na Festa da Leitura eu participei muito discretamente, sugerindo algumas atrações para a programação e fazendo assessoria de imprensa.

Daqui a pouco vou dar consultoria de como viver, trabalhar e produzir sem dinheiro.

Sul21: E o resto?

Katia Suman: Atualmente eu estou fazendo um doutorado em Letras e o meu trabalho final será um livro sobre a Ipanema, feito a partir de relatos feitos à época, por todos os integrantes da rádio. Eram cadernos que ficavam no estúdio e ali anotávamos tudo o que acontecia, nos comunicávamos internamente. Era o nosso e-mail. Eu tenho cadernos de 1984 a 1997. É um belo documento. Também quero finalizar um documentário que comecei em 2013, quando tomei contato com uma cena de festas que acontecem nas ruas de Porto Alegre. São ocupações do espaço público, bonitas, com arte, alegria. Gente jovem reunida. Durante 2013 e 2014 captamos mais de 40 horas de imagens dessas festas, entrevistei um monte de gente. Estou buscando formas de finalizar. Tentei o Fumproarte, mas não rolou. Estou esperando agora o resultado de um edital nacional. Se não rolar vou fazer sem dinheiro mesmo, como tudo foi feito até aqui. Eu daqui a pouco vou dar consultoria de como viver, trabalhar e produzir sem dinheiro.

Sul21: Como surgiu a necessidade de te envolveres com as questões da cidade e da orla? O fato de seres bastante conhecida facilita e dá maior visibilidade às causas?

Katia Suman: Eu era daquelas pessoas que andava sempre de carro. Fazia todos os meus trajetos de carro. Mas, à medida que o trânsito começou a ficar muito denso e travado, eu passei a me sentir tão incomodada que fui mudando a maneira de me locomover pela cidade. Passei a caminhar muito mais do que antes, a usar mais transporte público e a andar de bicicleta. A partir desse contato mais próximo com as ruas da cidade — no carro, a gente está numa bolha –, eu comecei a tomar consciência da realidade da cidade, do estado de abandono das ruas, da deterioração dos espaços públicos, da humilhação a que os pedestres são submetidos quando esperam longos minutos para terem direito a alguns poucos segundos para vencer ao menos uma faixa de uma avenida. Paralelo a isso, comecei a fazer um programa chamado Cidade Elétrica com a escritora Carol Bensimon e o arquiteto João Marcelo Osório. (Na rádio Elétrica, claro – tem os podcasts lá). Entrevistamos muitas pessoas envolvidas com urbanismo, eu passei a pesquisar o assunto, li livros, vi palestras, fui me informado. E quando a gente se informa e cai na real, não tem como não se envolver. A gente vive hoje uma situação inédita na história do planeta terra: pela primeira vez a população que vive em cidades é superior a que vive no campo. E os problemas que a gente costuma encarar como “globais”, como mudanças climáticas (80% da emissão de gases que causam o aquecimento global vem das cidades) ou crise energética (75% do consumo global de energia acontece nas cidades), são em muitos aspectos, problemas urbanos, problemas das cidades. Eles não serão resolvidos se as pessoas que vivem nas cidades não se envolverem ou se responsabilizarem.

Nós precisamos de uma revolução de participação. E rápido!

Sul21: E Porto Alegre, neste contexto.

Katia Suman: Pois é. Vou dar um exemplo dessa falta de envolvimento: Porto Alegre foi a primeira cidade brasileira a ter coleta seletiva de lixo. Desde 1990 há esse tipo de coleta e hoje toda a cidade está contemplada. 100%. Mas qual a porcentagem da população que efetivamente separa os seus resíduos? Apenas 25%!!!!! O que acontece com os outros 75%? Eles não se responsabilizam, eles não se envolvem. Eles não se interessam pelo assunto. Nós precisamos de uma revolução de participação. E rápido!

Sul21: E o movimento Cais Mauá de Todos?

Katia Suman: Aproveitando o espaço, eu convido o distinto leitor a conferir a página facebook.com/caismauadetodos e participar da discussão que nós estamos propondo. Somos um grupo de pessoas que, a exemplo de mobilizações passadas — como a que evitou que o Parcão virasse um lote de 40 prédios nos anos 50 e a que evitou a derrubada do Mercado Público nos anos 70 –, está lutando para que não se desfigure uma área de imensa importância histórica da cidade. Seguramente a mais importante. Porto Alegre só existe por causa do porto, que aliás dá nome à cidade. Se não fosse o porto, a capital seria Viamão, como de fato foi. Obviamente que nós não queremos que aquela área continue abandonada e degradada. Nós queremos sim progresso e desenvolvimento, geração de empregos, tudo isso. Mas não aceitamos shopping e torres naquela área da cidade. Queremos envolver a população nessa discussão.

Zygmunt Bauman: ‘Três décadas de orgia consumista resultaram em uma sensação de urgência sem fim’

Do caderno Aliás, do Estadão

A frouxidão de nossa era está novamente sob escrutínio do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Criador do conceito de modernidade líquida, que acusa a fragilidade das relações atuais, ele se volta às angústias destes “dias de interregno”: quando os velhos jeitos de agir já não servem, mas os novos não foram inventados. “Trinta anos de orgia consumista resultaram em um estado de emergência sem fim”, diz – e indica uma saída: “O que pensávamos ser o futuro está em débito conosco. Para superar a crise, temos de ‘voltar ao passado’, a um modo de vida imprudentemente abandonado”

Zygmunt Bauman presenciou os principais acontecimentos do século 20 e na virada do milênio criou uma teoria que levaria seu nome para além do campo da sociologia e o tornaria um escritor best-seller – sobre a liquidez da sociedade, das relações, do nosso tempo. Um dos principais pensadores da modernidade, este polonês prestes a completar 91 anos não perde um debate, e tudo que o inquieta é transformado em livro. Fecundo autor, já escreveu cerca de 70 títulos – entre os mais de 30 publicados no Brasil, todos pela Zahar, estão Modernidade Líquida, Amor Líquido e o mais recente A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós? Ele está lançando agora Babel – Entre a Incerteza e a Esperança, mas, nesta entrevista concedida ao Aliás, já anuncia uma nova obra para 2017, Retrotopia, e comenta sobre Strangers at Our Door, de 2016 e ainda inédito aqui.

Babel fala do interregno – termo usado por Bauman e pelo jornalista Ezio Mauro, seu interlocutor na obra – em que estamos vivendo. Um tempo entre o que não existe mais e o que não existe ainda. De incertezas e instabilidade. Para eles, não há, no momento, movimento político que ajude a minar o velho mundo e esteja preparado para herdá-lo. Um período em que testemunhamos uma guinada conservadora geral, a instalação do medo devido a ameaças terroristas constantes – a ponto de um grupo de espanhóis confundir uma flashmob com um ataque e entrar em pânico – e as crises diversas – econômica, política, migratória, e, sobretudo da democracia que, depois de muito esforço para derrotar ditaduras, ainda precisa lutar diariamente por sua supremacia e para provar sua legitimidade, como apontam os autores. A seguir, trechos da entrevista de Bauman, professor emérito das universidades de Varsóvia e de Leeds.

Quando o sr. criou o conceito de modernidade líquida, vivíamos tempos melhores ou piores? O conceito ainda se aplica hoje ou já caminhamos para um outro tempo? Que interregno é esse que estamos vivendo e o que acontece depois?

Como medir a relativa excelência do nosso estilo de vida? Em que aspectos, por quais critérios? E quem são os “nós” cuja vida queremos analisar? Entre os diferentes setores da sociedade nem o ritmo e nem as direções tomadas são coordenadas (pense no fabuloso crescimento da renda e da riqueza dos 1% que estão no topo da hierarquia social frente à estagnação ou mesmo piora do nível de vida dos restantes 99%, e a outrora confiante classe média se juntando ao ‘proletariado’ ortodoxo para formar uma nova categoria, do ‘precariado’ – notória pela posição social frágil e suas perspectivas indefinidas). No geral, podemos dizer que 15 anos depois da publicação de Modernidade Líquida, a nova era, ainda incipiente e pouco percebida em meio a 30 anos de orgia consumista, de gastar dinheiro não ganho e de viver o pouco tempo que resta em novos bairros já moribundos está chegando à sua total fruição: estamos vivendo à sombra de suas consequências. E isso significa incerteza existencial, medo do futuro, uma perpétua ansiedade e uma sensação de urgência sem fim, com a primeira geração do pós-guerra sentindo a queda do nível de bem-estar social conseguido por seus pais e, na vida pública, a perda total de confiança na capacidade dos governos cumprirem suas promessas e o dever de proteger os direitos dos cidadãos e atender aos seus interesses. O fim desta confiança engendra, por outro lado, um ambiente em que ‘ninguém assume o controle’, em que os assuntos do estado e seus sujeitos estão em queda livre, e prever com alguma certeza que caminho seguir, sem falar em controlar o curso dos acontecimentos, transcende a capacidade humana individual e coletiva. O ‘interregno’ significa que velhas maneiras de agir não dão mais resultado, contudo, as novas ainda precisam ser encontradas ou inventadas. Ou: tudo pode acontecer, mas nada pode ser feito e visto com certeza.

De repente, parece que o mundo virou de ponta-cabeça: ameaças terroristas, crises econômicas, sociais e migratórias – e uma guinada conservadora está em curso. Como chegamos até aqui? Isso foi uma surpresa?

A probabilidade dos fenômenos que você mencionou foi sugerida – na verdade, inferida – pelos sintomas que se acumulam da cada vez mais ampla separação, beirando o divórcio, do poder (ou seja, a capacidade de realizar as coisas) e da política (a capacidade de decidir quais coisas necessitam ser feitas). Essas duas condições indispensáveis para uma ação efetiva até mais ou menos 50 anos atrás caminhavam de mãos dadas no Estado-nação, mas se separaram e seguiram destinos diferentes: enquanto o poder em grande medida ficou ‘globalizado’ – e se tornou ‘extraterritorial’, livre de controles, direção e orientação por instituições políticas – a política permaneceu como antes, local, confinada ao território do Estado e impotente diante da influência importante dos poderes que não se submetem a controles e que são os que importam na escala global. Hoje, os poderes emancipados do monitoramento e da supervisão política enfrentam políticos pé no chão e sofrendo o contínuo, e até agora incurável, déficit de poder. Vivemos uma crise institucional permanente. Os instrumentos de ação coletiva herdados dos nossos ancestrais e cujo fim foi servir à causa da independência de estados territorialmente soberanos não são mais adequados nesta situação de interdependência mundial criada pela globalização do poder.

A atual crise da democracia, e, portanto, a crise das instituições democráticas, como o sr. coloca, são importantes tópicos de ‘Babel’. O senhor diz que os governos democráticos são instáveis porque tudo está fora de controle, e que a democracia não é autossuficiente. Qual é a real ameaça que enfrentamos? E qual é a origem desta crise?

Uma advertência: ‘crise de democracia’ é uma abreviação, uma noção limitada. Em países com constituições democráticas, a crise de um Estado-nação territorialmente confinado é culpa (afirmação fácil, mas não muito competente) de seus órgãos e características definidos constitucionalmente, com a divisão de poderes, liberdade de expressão, equilíbrio de poderes, direitos das minorias, para citar alguns. Mas se a democracia está ‘em crise’ é porque o Estado-nação territorialmente soberano (concebido em 1648 pelo Tratado de Westfalia e cuja fórmula é cuius regio eius religio – os súditos obedecem ao governante) está em crise, incapaz de atacar e enfrentar, sem falar em solucionar, problemas gerados pela nova interdependência da humanidade. Houvesse um governo autoritário ou ditatorial substituindo um regime democrático, os órgãos políticos resultantes não estariam livres da fragilidade dos órgãos de governos democráticos que ele substituiu e pela qual a democracia hoje é acusada. Quero acrescentar que o veredicto atribuído a Winston Churchill (“democracia é o pior dos sistemas políticos, à exceção de todos os outros”) continua verdadeiro até hoje. Para não dar confusão, acho que é aconselhável evitar atribuir responsabilidades pela impotência observada hoje dos Estados territorialmente soberanos e, em vez disso, analisar a incongruência fundamental do nosso tempo ansiando por uma revisão radical das ideias e uma reformulação das formas de coabitação da humanidade na Terra. Segundo Ulrich Beck, essa incongruência deriva do fato de que nós todos, gostemos ou não, já estamos inseridos numa situação cosmopolita, mas não nos preparamos seriamente para a tarefa extremamente urgente de desenvolver e assimilar a consciência cosmopolita.

No Brasil existe um grupo pedindo a volta dos militares ao poder e outro dizendo que o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff é golpe político. Na Turquia, os militares tentaram tomar o poder. De onde vem essa vontade de “ordem”? O quão prejudicial isso pode ser para o atual estado das coisas? Enquanto isso, Trump conquista legitimamente mais e mais eleitores. O que sua vitória pode representar para o mundo? E o que sua ascensão nos diz sobre os EUA de hoje?

O problema não é o número crescente, em vários países, de pretendentes a regimes autoritários, mas do ainda mais rápido crescimento de seus devotados apoiadores. Não é uma questão sobre os que querem o poder (eles sempre serão muitos, já que a demanda popular por eles é abundante), mas sobre a ampliação da demanda pelos serviços que eles falsamente prometem que constitui indiscutivelmente o mais perigoso dos desafios futuros que enfrentaremos. Aproveito para citar, neste aspecto, um fragmento do meu recente livro Strangers At Our Doors: “Numa flagrante violação da intenção e das promessas modernas de substituir as incertezas do destino por uma ordem coerente das coisas, sem ambiguidades, orientada por princípios morais de justiça e responsabilidade – assegurando assim uma correspondência estrita entre as aflições dos humanos e suas opções comportamentais –, os humanos hoje veem-se expostos a uma sociedade repleta de riscos, mas vazia de certezas e garantias. A primeira causa é a transcendental ‘individualização’, codinome dos que representam para a imaginada insistência da ‘sociedade’ em subsidiar a tarefa de resolver os problemas gerados pela incerteza existencial com recursos eminentemente inadequados exigidos dos próprios indivíduos. (…) Como Byung-Chul Han sugere, nossa ‘sociedade de desempenho’ se especializou numa mudança no campo da manufatura e no expurgo de ‘depressivos e desajustados’. Eles são simultaneamente vítimas e cúmplices do seu fracasso e da depressão que ao mesmo tempo é causa e consequência. (…) Com os poderes do alto lavando as mãos e rejeitando seu dever de tornar a vida das pessoas suportável, as incertezas da existência humana são privatizadas, a responsabilidade para enfrentá-las tem de ser arcada pelo frágil indivíduo, enquanto as opressões e calamidades existenciais são descartadas como tarefas tipo ‘faça você mesmo’ a serem executadas pelo indivíduo que padece. (…) Para o indivíduo que se vê abandonado e desalojado com a retirada do Estado, a ‘individualização’ pressagia uma nova precariedade da condição existencial: uma situação ruim que se torna cada vez pior.” Agora este é um contexto psicossocial em que a ânsia de um homem forte (ou mulher) que proponha ‘me deem o poder absoluto e eu o libertarei das tormentas de riscos que você não consegue enfrentar e das decisões que não consegue tomar’, só se expande.

Onde estão nossas utopias? Estamos perdendo nossa capacidade de sonhar?

Acho que uma mudança transcendental é provável. Ao sonharmos com uma sociedade mais acolhedora e uma vida decente e significativa, avançamos gradativamente da utopia (lugar ainda inexistente, mas à espera no futuro) para o que chamo de ‘retrotopia’ (‘volta ao passado’, ao modo de vida que foi exageradamente, irrefletidamente e imprudentemente abandonado). Trato disso no meu novo livro, Retrotopia, a ser publicado pela Polity Books em 2017. Podemos concluir que passado e futuro estão nesse quadro intercambiando suas respectivas virtudes e vícios. Agora é o futuro que parece ter chegado ao tempo de ser ridicularizado, sendo primeiro condenado pela falta de confiança e dificuldade de manejar e que está em débito. E agora o passado é o credor – um crédito merecido porque neste caso a escolha ainda é livre e o investimento é na esperança na qual ainda se acredita.

O senhor é otimista com relação ao futuro próximo do mundo? A esperança é mesmo imortal, como o senhor afirma em ‘Babel’?

Procuro seguir o preceito de Antonio Gramsci: ser pessimista a curto prazo e otimista a longo prazo. Afinal, esta não é a primeira crise na história da humanidade. De alguma maneira, as pessoas encontraram meios para superá-las no passado. Eles podem (e é essa capacidade que nos torna humanos) repetir a façanha mais uma vez. A única preocupação é: quantas pessoas pagarão com suas vidas desperdiçadas e oportunidades perdidas até que isto ocorra?

(TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO)

Recuperação da esquerda brasileira levará anos, diz professor

Da BBC Brasil

A crise política deverá ser seguida por um longo período de domínio da direita, diz Idelber Avelar, professor na Universidade Tulane (EUA), à BBC Brasil.

Nesse cenário, ele afirma que a esquerda e os movimentos sociais podem levar anos para se reagrupar.

Brasileiro, Avelar leciona literatura latino-americana e estudos culturais nos Estados Unidos desde 1999, mas se tornou conhecido entre muitos compatriotas por seus posicionamentos políticos nas mídias sociais.

Crítico do PT, ele não vê razões para se associar aos grupos que defendem a permanência de Dilma Rousseff na Presidência e rejeita a descrição do cenário político brasileiro como uma “briga de duas torcidas ante a qual você tem de se posicionar ao lado de uma delas”.

A seguir, os principais trechos da entrevista.

BBC Brasil – Com a crise houve alguma mudança na forma como o Brasil é encarado nos EUA?

Idelber Avelar – Cinco anos atrás o Brasil era o modelo de como crescer com instituições democráticas fortes e reduzindo a desigualdade. Neste momento perdemos as três coisas: não estamos crescendo, não estamos reduzindo desigualdade e as instituições democráticas estão em perigo, pelo menos.

Chama atenção a rapidez com que se desmoronou esse modelo. Há um cenário político marcado por tremenda instabilidade, com uma classe política na situação e oposição completamente desmoralizada, e não há perspectiva de transformação desse quadro em longo prazo. Vivemos uma grave crise econômica, institucional, política e ambiental.

BBC Brasil – Por que ambiental?

Avelar – Uma das características essenciais dos governos petistas tem sido o desenvolvimentismo arrasa quarteirão. Ambientalistas, lideranças indígenas e ribeirinhas na Amazônia dizem que o PT foi pior para a região que o PSDB. O PSDB implantou aquele modelo de estado mínimo, deixando que a iniciativa privada resolvesse.

O governo petista apostou num modelo através do qual o Estado gera mecanismos para que as grandes construtoras realizem negócios e (em troca) financiem campanhas eleitorais.

Sou a favor de que se estabeleça algum tipo de requisito dentro do nosso aparato educacional para que pessoas do Sul e Sudeste possam visitar a Amazônia e ver o que aconteceu no Xingu com a construção da usina de Belo Monte, o que aconteceu no rio Madeira, para ver o que é a expansão da soja.

Isso lhes daria uma leitura diferente da realidade e desmontaria uma noção de crescimento que muita gente da esquerda fetichiza.

BBC Brasil – Não é inviável se opor ao crescimento num momento em que o Brasil enfrenta uma grave crise econômica, com crescente desemprego?

Avelar – Não existe possibilidade lógica de crescimento infinito num planeta com recursos finitos. Poderíamos estar numa sociedade em que optássemos por um crescimento zero, há até marxistas falando nisso.

É um debate difícil, porque há uma mentalidade que associa a redução da desigualdade ao crescimento do PIB. Mas não há relação automática entre as duas coisas: pode haver crescimento extremo sem redução de desigualdade e pode haver redução de desigualdade sem ritmo frenético de crescimento.

Claro que para isso teríamos mexer em políticas redistributivas, na dívida pública, no sistema bancário, numa série de vespeiros em que nosso sistema político não está pronto para mexer, mas é uma conversa urgente.

BBC Brasil – A Lava Jato põe em xeque o modelo de relação entre o Estado e empreiteiras?