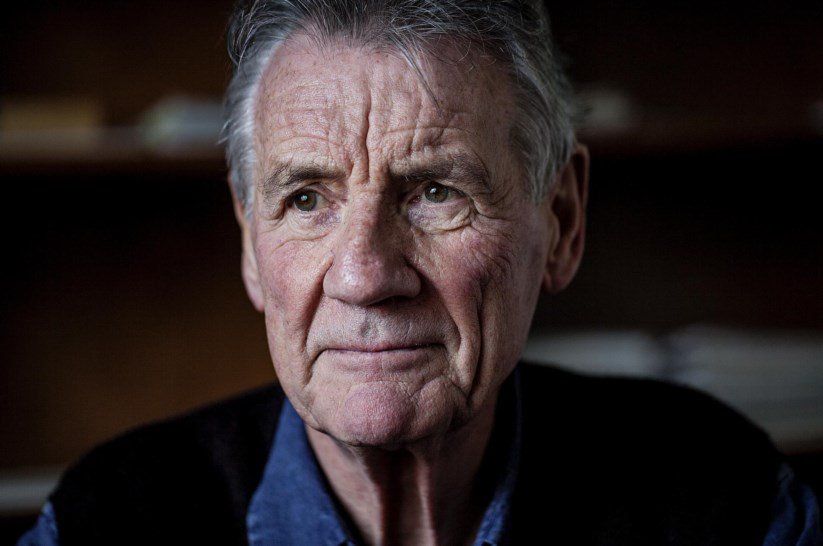

Michael Palin… Bem, quem não conhece Michael Palin? Ele é um dos Monty Python e se você não o conhece talvez não deva lê-lo, pois a desinformação denuncia alguém não muito familiarizado com a comédia, esta muito pouco religiosa e solene instituição. A biografia de Palin já garante que toda palavra sua torne-se importante, ainda mais quando ele se manifesta a respeito daquilo que exerceu como poucos — a tarefa de grandíssimo comediante. Os filmes dos Python, muitos com mais de 50 anos, ainda são vistos e de-co-ra-dos com devoção pelos fás no youtube. Se você ainda não os viu, não sei onde esteve nas últimas décadas.

Palin andou dando entrevistas e participando de eventos em Portugal na semana passada. Não posso evitar de copiar aqui duas matérias do sempre excelente publico.pt.

HUMOR

Um Monty Python em Viseu: “A Igreja achava mesmo que ia ser derrubada por A Vida de Brian?”

O politicamente correcto “está a impedir o desenvolvimento da comédia”, mas hoje Michael Palin não escreveria um sketch sobre o islão. Entrevistado por Ricardo Araújo Pereira, chamou centenas de pessoas à 3.ª edição do festival Tinto no Branco.

“Este homem não é um homem comum”, começou Ricardo Araújo Pereira, fazendo de uma fala do sketch do super-homem que arranjava bicicletas dos Monty Python a sua apresentação elogiosa de Michael Palin. Estes são dois homens da comédia e dos livros que tiveram “uma conversa completamente diferente”, claro, nesta sexta-feira à noite em Viseu perante centenas de pessoas — e sob um frio de rachar. Palin defendeu, num tempo em que considera que o politicamente correcto “está a impedir o desenvolvimento da comédia”, que “o humor ilumina tudo e nada [há de] demasiado sério que não se consiga defender contra o humor. A Igreja achava mesmo que ia ser derrubada por A Vida de Brian?”.

A conversa marcou a abertura da 3.ª edição do festival literário Tinto no Branco, inicialmente prevista para a Tenda Jardins de Inverno, mas depois transferida para o exterior do Solar do Vinho do Dão — o centro nevrálgico do evento — devido à prevista e confirmada afluência do público, que superava os 200 lugares previstos da tenda e assim encontrou espaço nos cerca de 600 lugares sentados disponíveis e muitos outros em pé. “Já alguém morreu?”, atirou a certa altura Michael Palin, dos Monty Python, escritor, viajante profissional, actor e apresentador de TV. Aos dez minutos de conversa ao ar livre, com sete graus nos termómetros, Ricardo Araújo Pereira já tinha puxado uma mantinha sobre as pernas. “Pareço uma velhinha”, disse a uma audiência que nunca deixou de sorrir e que terminou a hora de conversa com uma ovação de pé. “Isso, activem a circulação”, brincou Palin antes de abandonar o palco.

Esse palco pertencera aos dois, entrevistador e entrevistado, fã e ídolo. A conversa provou logo no título como os Monty Python são, entre muitas coisas, infinitamente citáveis. Comprovou que falar dos limites do humor, do politicamente correcto e, claro, de papagaios mortos não tinha rival no frio viseense. E solenizou-se então quando Ricardo Araújo Pereira, que acaba de lançar um livro de crónicas em torno do que descreve ser o seu reaccionarismo quanto a elementos tão variados quanto os novos media até à língua, perguntou a Michael Palin como achava que seria recebido hoje um sketch como o do lenhador travesti ou A Vida de Brian (1979). Palin responde: “É difícil saber, porque ainda são populares.”

O filme dos Monty Python (formados por John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones e Palin) foi recebido com boicotes, protestos e muito debate na época. A rábula do lenhador travesti é um dos intemporais números dos Python e o seu protagonista é Palin, que também escreveu sketches como aquele que ficou reconhecível pela sua exclamação “Ninguém espera a Inquisição Espanhola!”. Para Michael Palin, é uma questão em aberto saber “se se consegue agora escrever algo fresco sobre travestismo, transgénero ou autoritarismo religioso”.

O homem que é conhecido, como lembrou Araújo Pereira, como “o Python simpático” passou depois a responder à sua própria pergunta: “Escreveria hoje algo sobre o islão? Nem pensar, nem pensar, porque há por aí pessoas perigosas.”

“[Mas] gostaria de escrever sobre toda essa área da tolerância e intolerância. E gostaria de escrever algo sobre o politicamente correcto hoje, porque acho que está a impedir o desenvolvimento da comédia. Estamos todos a fazer coisas de que temos vergonha e a comédia é uma forma óptima de falar sobre essas coisas e de lidar com elas. São tempos diferentes daqueles quando escrevíamos comédia em 1969, em que tudo era um alvo em aberto, mas estranhamente acho que isso era porque no mundo na altura havia mais com que nos preocuparmos, a Guerra Fria, a luta pelos direitos civis, mas por alguma razão em Inglaterra podíamos falar sobre quase tudo através da comédia. Porque ninguém tinha feito isso antes.”

E chega à conclusão: “Olhando para os Python hoje, há provavelmente todo o tipo de coisas que seriam totalmente politicamente incorrectas. O que é estranho é que as pessoas ainda se riem delas, ainda vêem os programas, e não houve nenhuma insurreição civil, nenhuma grande religião encerrou por causa disso.”

Michael Palin considera-se “um sacana extremamente sortudo”, disse logo no pontapé de saída a Ricardo Araújo Pereira. “Escrever é o que mais gosto. É um acto criativo primário”, acredita, “ é algo que estamos sempre a aprender”. O Monty Python está em “Biseo”, como pronuncia atenciosamente, provavelmente sem saber porque arranca alguns risos da plateia — a troca do bê pelo vê e o ligeiro ciciar no esse aproximam-no ao sotaque da região, e a audiência reconhece-se. São fãs dos Monty Python de todas as idades, mas também fãs dos Gato Fedorento, que ocupariam Araújo Pereira com fotografias e autógrafos no final da conversa.

O humorista e colunista português quis saber muito sobre o grupo de que é admirador, sendo que já entrevistara Terry Jones e John Cleese no passado. É das “tensões” entre os vários Python que vêm alguns dos seus feitos, responde-lhe Palin. Elas eram “parte da dinâmica que fazia os Python funcionar”, essa trupe que já de si considera que “era em parte um acidente”. A voragem criativa era tal que era “uma força centrífuga” e a sua conhecida animosidade com John Cleese serviria o grupo no programa da BBC em que se estrearam, Monty Python’s Flying Circus (1969-74). “Eu cumpria a função do homem com quem o John se zangava. O que é muito importante. Ele tentava devolver o papagaio e eu dizia ‘Não, não, está só a descansar’.” Esse sketch é um dos que nomeia quando fala do processo criativo do grupo, um dos tiros certeiros que os pôs logo, numa primeira leitura, a rir “histericamente”. “O [sketch do] Ministry of Silly Walks foi mais trabalhoso.”

Michael Palin assume-se como um observador do comportamento humano. Tanto que é essa a sua leitura dos três filmes Python, que considera que Ricardo Araújo Pereira “levou demasiado a sério”. Por não serem, como enunciara o entrevistador, sobre os grandes temas de Deus, fundação de Inglaterra e sentido da vida, mas sim “sobre o absurdo do comportamento humano” na religião organizada (e esganiça a voz para imitar alguns dos seguidores de A Vida de Brian), “sobre o comportamento britânico”, sempre polido mesmo quando violento (“Oh, temos um Império. Oh céus, oh dear”, brinca sobre Monty Python e o Cálice Sagrado, de 1975) ou um filme que, concede, “ainda é bastante radical” — O Sentido da Vida, de 1983.

O encontro entre o Python e o Gato foi o grande chamariz do festival, que alia o vinho da região e a literatura e visa colocar Viseu na rota do turismo cultural. Conta também na programação desta sexta-feira com uma actuação de Benjamin e que ao longo do fim-de-semana terá ainda duetos conversadores com o crítico cultural Pedro Mexia, o escritor e ex-secretário de Estado da Cultura Francisco José Viegas, a historiadora Raquel Varela, o poeta Nuno Júdice ou o escritor Afonso Cruz, bem como entre Frei Bento Domingues e Carlos Fiolhais.

.oOo.

ENTREVISTA:

Michael Palin em Portugal: “A boa comédia é na verdade um protesto”

O Monty Python esteve em Viseu no festival literário Tinto no Branco para falar da comédia revolucionária que fez há 50 anos mas também sobre livros, Trump e viagens.

Horas antes de um encontro às cegas com Ricardo Araújo Pereira, que nunca tinha visto mas com quem aceitou conversar em Viseu, Michael Palin estava preparado para falar uma vez mais dos Monty Python. O grupo que formou com John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Gilliam e Terry Jones é quase sempre o seu cartão de visita – embora, explica ao PÚBLICO, nem sempre isso aconteça nos festivais literários em países mais remotos onde a trupe não é tão conhecida.

Não foi o caso nesta 3.ª edição do Tinto no Branco, vinho Dão e livros, escritores e pensadores à conversa com provas de vinho à mistura no centro de Viseu. Uma cidade que não conhecia, também, e que assim cumpria dois requisitos para aceitar vir a um de tantos festivais literários que proliferam mundo fora. “Estou sempre interessado em falar sobre a escrita. Gosto de viajar e se há um festival num sítio que não conheço ou onde estive e quero voltar, isso é apelativo para mim. E quanto mais pequeno o festival mais gosto dele, porque conhecemos as pessoas e fazem uma diferença real — vê-se numa cidade pequena como Viseu.”

Michael Palin, encarnação de cavalheiro inglês e simpatia imune a feitos e fama, é um viajante inveterado que já seguiu os passos de Hemingway nas suas viagens, ou os de Phileas Fogg de Volta ao Mundo em 80 Dias, e que a BBC levou em inúmeros programas pelo globo. Nunca fez um sobre Portugal mas já visitou o país e suas cidades várias vezes, em férias. Tem editados em Portugal muitos dos seus livros de viagens, e também um único livro de ficção, Verdade e Consequência (Bizâncio, 2015). Trabalha agora num novo livro: “Estou a escrever a história da vida de um navio”, envolta tanto em mistério quanto em tragédia, a do HMS Erebus.

Depois de uma conversa com Ricardo Araújo Pereira que manteve mais de meia centena de pessoas ao ar livre numa fria noite de Viseu na sexta-feira, o adepto do Sheffield aqueceu-se com uma espreitadela ao Porto-Benfica. Horas antes, falava sobre a intemporalidade dos Python, pedagogia humorística, sobre Trump e o “Brexit”.

Alguma vez se cansa de falar sobre os Monty Python? Honestamente.

Canso-me se for pura repetição. Mas estou sempre grato por [haver] pessoas genuinamente interessadas nos Python e no facto de ainda resultarem, especialmente no estrangeiro porque é fascinante saber por que é que os Python ultrapassam fronteiras — [saber] o que as pessoas em Portugal, no Brasil ou na Polónia pensam sobre os Python. De cada vez tento pensar, da forma mais clara possível, na melhor resposta que dou.

Estando neste festival, pensa-se em como o trabalho dos Monty Python tem algo de literário na construção e estrutura de alguns dos seus sketches. Introduziram isso de forma consciente, quando escreviam?

Os Python reflectiam muita da informação que tínhamos adquirido na nossa educação e atirávamos para lá absolutamente tudo. Mas a ideia primordial era de que nunca devia ser um sermão, devia ser engraçado, ter um toque de leveza. Tivemos o [Marcel] Proust, por exemplo, e não havia muitos programas de comédia com Proust. Usámo-lo numa espécie de estúdio de televisão provinciano onde concorrentes tinham de resumir as obras de Proust em menos de 15 segundos [risos]. Lidámos com livros incrivelmente densos e complexos e confiámos no facto de o público saber que é um livro incrivelmente complicado e rico, que demora muito a ler. Conscientemente usávamos partes da nossa formação e ideias, temas. Lembro-me de um sketch muito engraçado que Eric Idle escreveu sobre dois homens a discutir a existência ou não de deus, enquanto estão a lutar – um era um bispo e um humanista. Usávamos conceitos intelectuais e tornávamo-los algo muito tonto.

Em Junho, doou mais de 50 dos seus cadernos e diários, cheios de ideias e esboços de sketches redigidos entre 1965 e 1987, à Biblioteca Nacional Britânica. O que o levou a fazê-lo?

Durante muito tempo escrevi e mantive cadernos de notas, farrapos de papel, envelopes, ideias apontadas e que estavam a apanhar pó em pastas em casa. Pensando no que faria com eles, foi claro que os Monty Python não são algo que vá desaparecer. Na verdade, quanto mais nos afastamos dos Python mais as pessoas estão interessadas na forma como trabalhei, mesmo sendo coisas com 50 anos. Dando isto à Biblioteca Britânica, as pessoas podem organizá-los, catalogá-los, fazer sentido deles e também disponibilizá-los a quem esteja interessado em escrever comédia. Eu teria muito interesse em ter visto os cadernos do [influente comediante britânico] Spike Milligan. E isto permite saber como era uma sessão de escrita dos Python.

Têm mais informação sobre os êxitos, mas também sobre as falhas, os erros, os obstáculos que tentavam ultrapassar ao escrever.

Sim, há lá muitos sketches que nunca chegaram à televisão e é muito interessante, olhando para o conjunto de uma obra, descobrir o que não foi usado, o que foi riscado. É quase mais interessante do que o que foi usado.

Não havia dúvidas, mas essa doação é mais uma forma de confirmação do lugar dos Monty Python no Panteão da cultura britânica. Para quem escrevia comédia com leveza, sente-se agora esse peso?

Estava meio à espera que eles dissessem que não era o tipo de coisa que queriam. “Estamos mais interessados em Virginia Woolf ou Kingsley Amis ou whatever”. Mas eles é que tomaram a decisão. Adorariam tê-los porque os Python tornaram-se não só parte da cultura mas também algo que é muito difícil de definir. Quanto mais houver para compreender, mais interessante será.

Os Python ainda são considerados um avanço, uma inovação na comédia. Não víamos isso assim na altura, mas é o que é agora. As frases dos Python são constantemente usadas: “always look on the bright side of life”; “o que é os romanos alguma vez fizeram por nós?”. As pessoas usam-nas a toda a hora, os jornalistas, os políticos. Margaret Thatcher: ela tentou usar o sketch do papagaio morto a propósito de um candidato do Partido Liberal. Alguém do seu aparelho lhe disse para o fazer mas ela não sabia bem o que era. “É de um programa de televisão”; “o que é isso?”. E disseram-lhe “é o Monty Python’s Flying Circus”; e ela disse-lhes “Monty Python… É um dos nossos?”, [do partido]. [risos]

O seu filme mais recente como actor, da autoria do escritor de comédia política Armando Iannucci (Veep, The Thick of It), é The Death of Stalin e centra-se na ambição, no poder e na imagem. Surge numa altura de suspeitas sobre conspirações entre políticos americanos e a Rússia, de tensões entre Theresa May e Donald Trump, de “Brexit” – é particularmente atempado?

A situação hoje é, de muitas formas, diferente. Mas [o filme] é sobre o poder, como se consegue o poder e como se mantém esse poder. Hoje, por oposição ao tempo de Estaline, em que havia papelinhos com os nomes das pessoas e as condenavam por isto ou aquilo, agora há a Internet e pode controlar-se de facto as coisas a partir do centro. Pode-se piratear, pode-se bloquear, ou lançar dúvida como faz Trump. As declarações públicas de Trump são todas tweets, o que é óptimo porque se só se é tido em conta por 140 caracteres, isso significa que não tem de se entrar numa discussão completa. O que é uma forma de manter o poder.

Trump, pelo que sei, ainda não mandou ninguém para as minas de sal, mas está interessado no poder, na forma como se mantém o poder, como se difama as pessoas, o que é muito importante. The Death of Stalin é sobre como o poder e a ambição distorcem e transformam as pessoas, de seres humanos inteligentes e credíveis em apoiantes de actos horrendos e de excessos. Não penso que estejamos nessa situação. Mas por todo o mundo há pessoas a agarrar-se ao poder fazendo coisas muito cruéis, por isso é relevante.

A comédia é particularmente necessária em momentos assim, ou é um cliché pensá-lo?

Não penso que seja necessária, penso que existe. A comédia é muito importante nas crises. Na Grande Guerra havia muito humor, as pessoas riem-se nas situações mais desesperadas. Há que assegurar que esse riso não é um riso de desespero mas um riso que seja de protesto. É isso que a comédia é, a boa comédia é na verdade um protesto. É dizer “olhem para esta pessoa a dizer estas coisas!”, “olhem para o cão atrás dele a fazer-lhe xixi na perna”. Mostrar quão transiente e quão vazios são muitos dos gestos dos poderosos. A comédia e o ridículo são uma parte muito, muito forte do protesto, para manter as pessoas debaixo de olho. As pessoas verdadeiramente poderosas não têm muito sentido de humor, porque a comédia é sobre rirmo-nos também de nós mesmos, e eles não conseguem fazê-lo.

É algo em que os britânicos têm sido muito bons e penso que é por isso que estamos na confusão em que estamos hoje – porque nos conseguimos rir de nós mesmos. Vamos ter de nos rir bastante nos próximos anos. É a única coisa que podemos fazer.