Por Rodrigo Agra Balbueno

agosto/2018

No Rio Grande do Sul

Esse pedaço de Brasil que se convencionou chamar de Rio Grande do Sul passou por maus bocados até que seus limites se consolidassem como hoje se conhece. Em meados do Século XVIII, daria para descrever a situação como uma “zona”, em português atual. Mas sequer era o português que se falava em uma porção surpreendentemente grande de seu território.

Entre 1763 e 1776 os espanhóis, sob o comando do Governador de Buenos Aires D. Pedro de Cevallos, tomaram um belo naco do atual território gaúcho. A confusão começou a partir dos desdobramentos do Tratado de Madri (1750), em que Portugal e Espanha definiram os limites de suas colônias na América em termos mais ou menos geográficos, usando rios, serras e outros acidentes naturais como marco e seguindo o princípio do direito privado romano do utis possidetis, ita possedeatis (quem possui de fato deve possuir de direito). Neste momento, o Tratado de Tordesilhas, raro acordo em que se compartilhava algo que a rigor nem se conhecia, já virara letra morta diante da notável empreitada colonial das duas nações ibéricas.

O novo acordo previa que cada signatário manteria os territórios que então possuíssem. Só que o documento também indicava algumas exceções que incluiriam “mútuas concessões que nesse pacto se iam fazer e que em seu lugar se diriam”. Como pelo jeito nenhum lado havia ficado exatamente satisfeito com o teor do pacto, em 1761 o tratado foi revogado, mas a essa altura dos fatos não havia jeito de resolver a questão de forma pacífica.

O Tratado de Madrid determinava a troca da Colônia de Sacramento, enclave português na boca do Rio da Prata, pelo território das Missões, ainda sob domínio dos jesuítas espanhóis. A ideia parecia correta, mas portugueses e espanhóis esqueceram de combinar com os Guarani, que pelo tratado deveriam mudar de mala e cuia para a margem direita do rio Uruguai. Os Guarani não concordaram e sob o comando de Sepé Tiaraju travou-se o que a história chamou de “Guerra Guaranítica”. Desse episódio ficou a divisa “Esta terra tem dono”, hashtag avant la lettre de inegável apelo de marketing mas algo descolada da realidade, haja vista o desfecho trágico da campanha para os índios.

Embora Portugal e Espanha hajam atuado como uma força de ocupação conjunta para a expulsão dos Guarani, a união assentada em bases muito frágeis pouco durou e em 1763 os espanhóis tomaram a Colônia de Sacramento e ocuparam a vila de Rio Grande, obrigando os portugueses a se refugiarem em Viamão. Nessas circunstâncias, o domínio português se limitava à península de Mostardas ao sul e a um pedaço do vale do rio Jacuí a oeste, até a altura de Rio Pardo, posto avançado de fronteira dominado pela Fortaleza de Jesus Maria José.

Os portugueses tinham plena convicção de que o controle territorial só estaria assegurado se houvesse a ocupação efetiva das terras e desde 1747 estabeleceram-se programas de novas vilas e a migração subsidiada de casais, o que conduz essa história ao ponto que interessa neste momento e que trata da chegada de açorianos ao porto de São José do Tibiquary. Sete casais em 1760 e outros 14 casais em 1764, embora haja algumas dúvidas quanto a esses números.

Quando os açorianos chegaram, por ali já estavam dois bandeirantes paulistas desgarrados, mas o ato inaugural da povoação é de 1764, com a consagração da capela, no mesmo ano em que o Coronel José Custódio de Sá e Faria foi nomeado governador da Capitania do Rio Grande. Se hoje parece um emprego dos mais desgastantes, imagine-se naquela época.

Na metrópole o quadro tampouco era animador. Lisboa havia sido praticamente varrida do mapa pelo terremoto de 1755 e em 1760 o ouro de aluvião das Minas Gerais já havia se esgotado, cortando o fluxo de recursos que permitiu o enriquecimento de uns poucos portugueses e, diz a lenda, ajudou os ingleses a formarem uma reserva que fundou as bases do capitalismo contemporâneo e financiou a revolução industrial.

Largadas no fim do mundo português na América, a pouco mais de 50 km de seu limite efetivo, na cidade de Rio Pardo, longe e demais das preocupações mais comezinhas da corte, a chegada das famílias açorianas não deve ter sido exatamente tranquila, mesmo diante da perspectiva de habitar uma das primeiras – senão a primeira, cidade projetada do vastíssimo território lusitano da margem ocidental do Atlântico.

O Governador Sá e Faria, como sugere seu nome, faria tudo o que estivesse a seu alcance para garantir o sucesso da empreitada colonial e em carta de 10 de janeiro de 1768 ao Vice-rei, Conde de Azambuja, não só informa que o núcleo urbano já estava formado como assevera que “(…) no passo do Rio Tebiquary, fiz um grande forte de terra batida, capaz de vinte peças de artilharia.”

Os espanhóis nunca transpuseram a “tranqueira invicta” de Rio Pardo e do forte de terra batida não restou vestígio, nem mesmo na memória da grande maioria dos taquarienses. Algumas fontes chegam a duvidar de sua existência e, considerando o quadro geral, é bem possível que ninguém da corte se desse ao trabalho de confirmar a afirmação do Sr. Governador, que talvez sabedor da importância de demonstrar eficiência para a manutenção de seu posto possa ter exagerado um pouco na autopromoção em sua comunicação com o Vice-rei.

No Rio de Janeiro

Essa história agora se volta para o que foi o centro do poder colonial, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mais exatamente para o Palácio Duque de Caxias, que abriga o Comando Militar do Leste e que foi sede do Ministério da Guerra até a transferência da capital para Brasília. O edifício está na Av. Presidente Vargas, ao lado da Estação Central do Brasil. Quando de sua construção, era o maior prédio público do país e, malgrado a ironia arquitetônica, parece saído diretamente do classicismo soviético.

No vetusto QG está o “Arquivo Histórico do Exército – AHE” e após transporem-se os procedimentos regulares de identificação para o acesso a qualquer dependência militar, aguarda-se em uma sala de espera que revela que os efeitos da crise fiscal não poupou em absoluto a caserna. Cadeiras rotas, uma roleta para identificação com cartão magnético mas que tem ao lado uma soldado relativamente entediada que diz a cada um que se aproxima “é só passar direto”, lembrando sempre que é necessário manter o crachá à vista. No caso dos consulentes do arquivo histórico, é necessário aguardar que um militar desça e os acompanhe até o terceiro andar, onde está a sala de consulta. No turno da tarde, o horário para consulta é o que se pode chamar de enxuto, indo das 13h às 14:45h. Descontando-se a espera de uns vinte minutos pelo militar acompanhante, nesta tarde chuvosa de agosto restaria pouco mais de uma hora para o que se pretende fazer.

Ali, na primeira visita ao acervo, é necessário aguardar o oficial responsável, um simpático e amabilíssimo capitão em trajes civis, que pede que seja novamente identificado o material que se pretende consultar e se preencha uma ficha, embora uma versão já tenha sido enviada anteriormente, quando se fez o primeiro contato necessário ao procedimento de consulta.

Uma dúvida quanto ao teor do que está sendo buscado faz com que o capitão conduza o ansioso pesquisador até uma outra sala e, confirmado o conteúdo, o código de catalogação é anotado em uma ficha que é repassada a outro militar, responsável por buscar o material na mapoteca, que está em outro local do gigantesco complexo. No presente caso era assim: 5 RS 07.03.1480 e 5 RS 07.04.1593.

Mais uma espera, os minutos escoando inapelavelmente, até que duas pastas de cartolina grossa são depositadas sobre a mesa em que se daria a consulta. As pastas são do tamanho exato de seu conteúdo e minuciosamente vedadas com fita adesiva marrom, com a exceção da abertura por onde se retira o material que se pretende analisar.

É uma sensação inusitada. As mãos suam dentro das luvas de vinil e as têmporas vibram um tom acima do normal. De dentro de duas saem a “Planta da Villa de S. Joze que novamente se erige na margem oriental do rio Tabiquary (sic)” e o “Projecto para o Forte do Paso do Rio Tibiquary”. O papel amarelado, algumas marcas, letras manuscritas, o desgaste implacável do tempo, os traços precisos e refinados ali, ao seu inteiro dispor, em um quartel no Rio de Janeiro. Por onde passaram em um quarto de milênio? Quantos taquarienses um dia tiveram essas duas folha de papel em suas mãos? O que se sabe exatamente de tudo isso?

O exército não dispõe de estrutura para a digitalização e a remoção das obras das dependências do AHE nem se cogita. Resta a possibilidade de fotografar e manusear o fantástico material, virar do avesso, tentar entender cada minúcia antes que a sensação única que esse contato permite se perca nos desvãos da memória, nos minutos que restam até o encerramento do horário de consulta.

A Planta da Villa tem 39,5 x 27,5 cm e está emoldurada como um quadro, em um paspatur azul de papel grosso, sem que se veja seu verso. O subtítulo já desperta uma curiosidade que se prevê insaciável. Como assim, “que novamente se erige”? A cidade alta e planejada se contrapunha à ocupação espontânea que teve início junto à foz do arroio Tinguité?

A planta mostra um pedaço da cidade que qualquer um que a conheça identifica à primeira vista. A igreja, a praça e o traçado ortogonal das ruas do entorno, embora se perceba que os povoadores não tomaram a planta ao pé da letra. Há uma estreita “rua para serventia dos quintais” nos fundos da primeira linha de casas perpendiculares à praça que provavelmente foi incorporada aos terrenos ali implantados. Estão também indicadas as “cazas para o vigário” e as “cazas para câmara quando a houver”, uma de cada lado da igreja. Uma cidade nascendo antes mesmo de ter o poder legislativo constituído, antes ainda da Revolução Francesa e da popularização da ideia de separação dos poderes.

Há também a indicação da posição de “Praça para Pelourinho” que se um dia houve foi absorvida pela malha urbana. A cidade colonial evolui engolindo seu passado, mesmo que muitas vezes ele a assombre de uma forma ou de outra.

Na porção inferior da planta encontra-se ainda um “prospecto de hua ilha de cazas para quatro moradores com MN.”, que indica um conjunto de quatro unidades habitacionais que configurariam a frente das quadras desenhadas acima. O padrão janela-porta-janela, o telhado em quatro águas e a cumeeira paralela à rua trazem para os confins da América um pouco de geografia urbana dos açores, revelando a preocupação de quem as projetou de oferecer a seus futuros moradores um espaço algo familiar, ainda que do outro lado do mundo.

Já o “Projecto para o Forte do Paso do Rio Tibiquary”, um retângulo de 43 x 28 cm de uma beleza delicada e repleta de detalhes que revelam claramente a preocupação estética do autor, além dos objetivos defensivos que levaram à sua confecção. Há uma rigidez militar na simetria do polígono forte, apesar das marcadas diferenças entre sua parte frontal e a retaguarda.

É visível o cuidado extremado do autor no acabamento, no sombreamento que sugere a declividade dos talude, no marrom mais claro do fosso, na precisão milimétrica do desenho das baterias e na ornamentação da barranca do rio, onde se veem tufos de vegetação herbácea, o que sugere tratar-se de um sítio já plenamente conquistado, onde a vegetação ciliar já fora previamente removida.

O corte apresentado na direita do projeto permite que se tenha uma ideia da robustez pretendida para a fortificação, embora uma estrutura de terra batida junto à linha d’água pareça algo temerário. Ou quem sabe nesse tempo as cabeceiras virgens do rio enorme atenuassem as grandes cheias que causariam transtornos tantos anos depois?

A tinta usada para colorir o rio deve haver afetado o papel de uma forma distinta do resto do documento, e ali o papel está muito fragilizado, com algumas rupturas e a perda de fragmentos. Todo o documento apresenta marcas de desgaste, com alguns vincos acentuados que dão uma ideia das voltas que pode ter dado até repousar na gaveta de uma mapoteca no centro do Rio de Janeiro.

No extremo superior do projeto, no talude à direita da ponte se vê um elemento curioso, que não se repete em nenhum outro ponto da área fortificada. Ali, serpenteiam duas linhas paralelas que parecem indicar a presença de um curso d’água, um arroio ou uma sanga que quem sabe alimentaria o fosso ou mesmo poderia abastecer de água a guarnição ali instalada, em caso de cerco.

Não há uma rosa-dos-ventos ou um sistema de coordenadas para indicar a posição da estrutura no terreno, mas uma olhada rápida no Google Earth permite que se suponha que o projeto esteja orientado como um mapa, com o norte para cima. O rio Taquari, cujo traçado se orienta no sentido norte-sul de Muçum até encontrar o Jacuí Triunfo, do arroio Tinguité ao passo e na escadaria do porto está orientado de oeste para leste, com a margem esquerda exatamente na mesma posição em que se apresenta no desenho, em um claro indício quanto à localização exata do forte. Se um dia efetivamente existiu, é uma outra conversa.

Contrariando as palavras do Governador Sá e Faria na carta ao Vice-Rei, ao invés de vinte baterias a estrutura do forte indica o posicionamento de dezoito e sua disposição não deixa dúvida quanto à preocupação defensiva. Desses dezoito espaços previstos para a colocação dos canhões, doze estão voltadas para o rio, na parte inferior do projeto. Outros quatro se dirigem aos flancos da estrutura e somente dois guarnecem a retaguarda voltada para a cidade alta e onde se localiza a ponte de acesso ao forte, sobre o fosso, esse, por sua vez, com profundidade suficiente para dificultar qualquer tentativa de escalada.

Além da diferença no número de canhões do desenho do forte e da carta do Governador, outros detalhes reforçam a aura de suspeição que paira sobre sua existência. Nas convenções da época, em vermelho estariam representadas as estruturas já existentes e o amarelo indicaria algo em planejamento ou projetado. Na porção central do desenho, à esquerda, se vê um pequeno retângulo em vermelho, com um detalhe em preto que a primeira vista se parece a uma cruz, mas que também pode ser interpretado como um canhão. Uma única peça em posição mais elevada, quiçá precursora de uma estrutura que pode nunca ter sido efetivamente erigida.

Até onde se sabe, o projeto do forte seria de autoria do próprio Governador, formado em engenharia e arquitetura na Academia Militar das Fortificações de Portugal, em 1745. Sá e Faria foi enviado ao Brasil como membro da Comissão Demarcadora que iria estabelecer os limites das possessões de Portugal e Espanha na América e sua nomeação como Governador, em 1764, está diretamente relacionada à necessidade de reforçar as defesas do território gaúcho por conta da invasão castelhana, posto que deixou em 1769 para regressar ao Rio de Janeiro onde, entre outras tarefas, idealizou o projeto da Fortaleza da Ilha das Cobras.

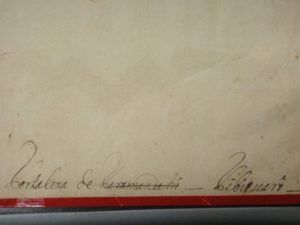

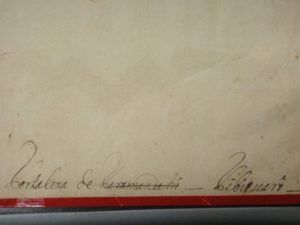

Apesar da autoria atribuída à Sá e Faria, no canto inferior direito do projeto se lê “pelo Sargento Mor Manoel Vieira Leão”, segundo consta responsável pela construção do forte. Seria dele também a “Planta da Villa”, embora essa informação não conste de seu desenho. O destino desses dois militares cuja presença no território sul-rio-grandense deixou tantas marcas ficou, no entanto, muito distante das glórias que lhes pareciam reservadas diante da importância dos serviços prestados.

Em 1776 os dois estavam no Rio de Janeiro, o Governador Sá e Faria promovido a Brigadeiro e Manoel Leão com o posto de Major, quando foram enviados para Santa Catarina, para organizar as defesas da ilha para conter a iminente tentativa de invasão pelos espanhóis, novamente sob o comando do já notório D. Pedro de Cevallos, agora Vice-rei do Rio da Prata e que desde 1763 andava assombrando as posições portuguesas no sul do Brasil.

Quando os espanhóis tomaram a ilha de Santa Catarina em 1777, coube ao Brigadeiro Sá e Faria negociar os termos da rendição da guarnição portuguesa. Surpreendentemente, de lá partiu com Cevallos para Buenos Aires de onde nunca mais voltou, tendo sido figura de destaque no urbanismo da região, com projetos tanto na capital do Vice-reino como em Montevidéu, Colônia e Maldonado. Viveu o resto de seus dias na Argentina e está enterrado no Convento de Santo Domingo, em Buenos Aires, com o nome castelhano de José Custodio de Sáa y Faria.

Já seu subordinado Manoel Leão teve pior sorte e foi levado preso ao Rio de Janeiro, acusado, juntamente com outros oficiais, de leniência na defesa da ilha de Santa Catarina. Em 1780 teria sido transferido para Lisboa para o cumprimento da sentença até 1786, quando a Rainha D. Maria I o perdoa de todas as acusações e ordena que seja reformado no posto de Major.

Um detalhe curioso é observado na margem inferior, no verso do projeto. Em letra perfeitamente legível está a seguinte indicação “Fortaleza de Taramandahí – Tibiquarí”, no que parece ser um equívoco fixado para sempre do responsável pela catalogação do projeto em algum momento de sua larga trajetória por arquivos militares. A cor da tinta é distinta da que foi usada no lado frontal e a grafia da palavra que corrige o erro é distinta do título que se lê no título do documento (Tibiquarí x Tibiquary).

Não há qualquer indicação de data em nenhum dos dois documentos é muito provável que tenham sido confeccionados em período muito próximo, o que corroboraria o notável esforço empreendido pela coroa portuguesa para a implantação do núcleo urbano perdido nos confins de seu território ultramarino e para sua proteção.

Em qualquer lugar

Três minutos antes do horário marcado, o capitão entra na sala dos pesquisadores e em tom bonachão vai dizendo “bom, todos os mapas já foram vistos e fotografados…” e deixa efetivamente as reticências no ar, enquanto o militar encarregado do transporte de volta para a mapoteca gentilmente ajuda a recolocar o material em seus envelopes e logo desaparece com eles debaixo do braço.

A “Planta da Villa’ e o “Projecto para o Forte” voltarão a repousar em uma sala gelada, a espera de alguém um dia volte a manuseá-los, ou quem sabe até que haja condições para sua digitalização e que a possibilidade de ao menos vê-los no esplendor de seus detalhes esteja ao alcance de qualquer um que se disponha a procurá-los.

A Carta de Pero Vaz de Caminha, a partir da qual se dá a construção da ideia de Brasil, mesmo antes de haver qualquer certeza sobre a real extensão do achamento relatado, está depositada no Arquivo Nacional Torre do Tombo, em Lisboa, e com meia dúzia de cliques é possível ver cada uma de suas página na tela de um computador.

Os documentos sob a guarda do exército brasileiro num quartel no centro do Rio de Janeiro são admiráveis. Neles ainda se percebe o admirável de Portugal, dois séculos e meio depois daquela carta inaugural, para garantir a soberania sobre um pedaço de terra no fim do fundo da América do Sul, identificando Taquari como um local chave para suas pretensões, a tal ponto de prever uma ocupação planejada de sua parte alta e a construção de um forte capaz de deter o invasor espanhol na hipótese, naquele momento bastante plausível, de ele transpor a posição defensiva de Rio Pardo.

Taquari tem o direito a ter acesso, ainda que virtual, a esses documentos fundadores de sua história e que, guardados numa gaveta anônima, são simplesmente desconhecidos da grande maioria de seus cidadãos.