Clint está em Porto Alegre através da estreia de seu filme Além da Vida. Quero vê-lo imediatamente. Enquanto isso..

Showing all posts in Cinema

Algumas mulheres – tão jovens e lindas – fazem com que eu me sinta assim…

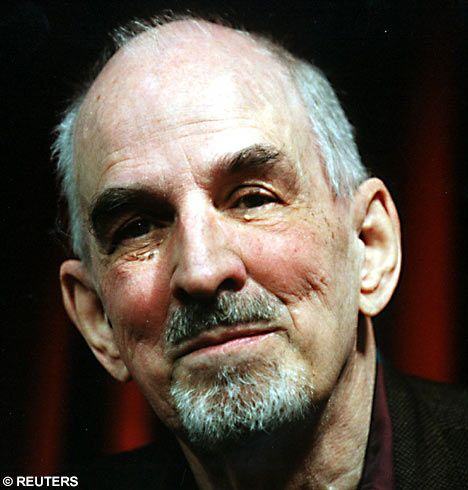

Robert Wise (1914-2005)

Publicado em setembro de 2005

Foi uma enorme honra receber hoje um e-mail do escritor Fernando Monteiro, acompanhado da seguinte mensagem: “Escrevi o texto abaixo especialmente para teu blog (se vosmicê generosamente quiser divulgá-lo).” Imagina se não! Além de publicar em primeira mão um artigo do Monteiro em meu blog, ele ainda vem bem ao encontro disto aqui.

Um cineasta americano acaba de falecer, em Los Angeles. Robert Wise, que parecia já ter morrido — há cinco, dez anos? — “disse adeus ao mundo” (na linguagem-clichê dos jornais), ontem, aos 91 anos.

A notícia vem em fôrma burocrática, e alguns textos destacam, desenxabidamente, que “Wise foi amigo de Orson Welles”. (E daí? Não entendi.) Robert Wise assinou a montagem de Cidadão Kane e, sem seu trabalho, o mais célebre filme de Welles seria outra coisa, bem menor (detalhe: em muitas ocasiões, ele esteve manipulando o material sozinho, sem a presença do diretor ainda dormindo ou dedicado a alguma outra tarefa, dentre as dezenas que Orson tocava, ao mesmo tempo, como um chinês rolando vinte pratos, simultaneamente, com uma varinha). Enquanto Wise se encontrava sempre enfurnado na sala da moviola, desde cedo, criando lá a sintaxe perfeita para as cenas do Kane, genialmente fotografadas por Greg Tolland seguindo o muito inspirado roteiro de Herman Mankiewicz etc. Bem, o filme revolucionário (de quem?) ficou para trás, incrustrado para sempre na história das revoluções da linguagem do cinema, e Robert Wise seguiu criando, na condição de diretor, filmes seminais como The Set-up (“Punhos de Campeão”), westerns psicológicos como “Honra a um homem mau” (1955), musicais da grandeza artística de “Amor, Sublime Amor”, e mais 36 filmes perfilando quase todos os gêneros praticados na Hollywood da idade de ouro hoje soterrada.

Esse diretor americano foi — como o inglês David Lean — uma espécie de “Mister Cinema”, para quem nada do que dizia respeito a filmes lhe era estranho. Os jornais brasileiros não parecem saber disso, e apelam até para lembrar o dispensável A noviça rebelde, por ele produzido e dirigido quase no final da carreira (e como se o musical com Julie Andrews pudesse ser um cartão de apresentação do diretor do realmente belo O canhoneiro do Yang-Tse)…

Morreu um grande cineasta. Um autor de notável modéstia e encanto pessoal, que sabia dirigir atores como ninguém. Desapareceu um mestre do cinema que não recebe, mesmo na morte, nenhum dos elogios espargidos sobre a cabeça do rasteiro imitador Spielberg et caterva. Coisas do nosso tempo de incultura gritante, grosseria triunfante e burrice espetacular.

FERNANDO MONTEIRO

Um descansado post de feriado

Publicado em 26 de maio de 2005

Me passam esta corrente sobre cinema. OK, lá vão minhas respostas:

1. Qual o último filme que viste no cinema?

A Queda – Os Últimos Dias de Hitler, de Oliver Hirschbiegel.

2. Qual a tua sessão preferida?

A das 8 da noite, seguida de um bom jantar.

3. Qual o primeiro filme que te fascinou?

O Rosto, de Ingmar Bergman.

4. Para que filme gostarias de te ver transportado(a)?

Para qualquer filme onde eu fizesse par romântico com Juliette Binoche. Escolheria aquele onde houvesse mais cenas de amor… A Insustentável Leveza do Ser, provavelmente. A seu lado, receberia de bom grado a visita dos tanques soviéticos.

5. E já agora, qual a personagem de filme que terias gostado de conhecer um dia?

Damiel, de Asas do Desejo, filme de Wim Wenders. Revisei uma imensa lista de mais ou menos 1400 filmes que mantenho e avalio há uns 15 anos – já escrevi sobre esta esquisitice… – e, casualmente, escolhi um personagem vivido no cinema por Bruno Ganz, o mesmo ator que faz o papel de Hitler no primeiro filme citado neste post.

6. E que actor(actriz), realizador(a), argumentista ou produtor(a) gostarias de convidar para jantar?

Convidaria Juliette Binoche, ora. Além de lindíssima, ela é simpática, inteligente, sensível e uma surpreendente piadista, qualidades que costuma demonstrar de sobra em suas entrevistas. É perfeita! O cardápio e o local não interessam.

7. A quem vou passar isto?

Não vou intimar ninguém. É feriado. Repasso a quem queira responder.

Festa no Apê e outro tópicos menos eruditos

Publicado em 15 de fevereiro de 2005

FESTA NO APÊ: Sábado, enquanto respondia e-mails e comentava no blog da Meg, cantava “Festa no Apê” em altos brados. Dificilmente haverá quem mais depreze música ruim do que eu, só que a coisa colou na minha cabeça e sou uma natureza canora. Para me auxiliar – tenho certeza -, a Claudia ameaçou separar-se de mim imediatamente. Atiraria minhas coisas pela janela. Não deu certo. Depois, mais razoável, pôs a Pequena Missa Solene de Rossini em um volume ensurdecedor para qualquer vivente sem lesões auditivas. Isto fez passar a crise. Na semana passada, li esta frase em um e-mail: “Bons tempos aqueles em que uma festa no apê só incomodava os vizinhos“. Nada mais verdadeiro.

A ORAÇÃO DO ATEU: De sexta para sábado, tive um sonho em que via e ouvia um padre falar mais ou menos assim: Ó Pai, que estás nos céus, colocado lá por nossa fraqueza, medo, culpa e imaginação, feito a nossa imagem e portador de nossos defeitos, olhai por nós, pobres pecadores que não usamos teu nome para nada e que vivemos pelo mundo como cães sem dono. Permita que os cães com dono não nos mordam e que a bondade e desespero enviada por eles a ti, retornem na forma de grandes chuvas de bençãos e não como tens feito ultimamente. Que a beleza de tua figura, formada em cada poro e célula por nosso afeto a nós mesmos e nosso horror ao vazio, possa espalhar-se pelo mundo e transformar-se em vales onde jorrarão o leite e mel (*) necessários a nutrir teu povo… (Aqui acordei conjeturando se isto não daria um post…)

(*) “Vales onde jorram o leite e o mel…”. Da letra de Chico Buarque em Sobre Todas as Coisas, lembram?

O FRACASSO DA LITERATURA: Além de Perto Demais (Closer) – analisado espetacularmente pela Meg e respondido com argúcia ainda maior por mim (*) enquanto cantava Festa no Apê para a Claudia; bem, dizia eu que, além de Perto Demais, você deveria ver urgentemente Menina de Ouro (Million Dollar Baby), de Clint Eastwood. Acho uma pena isto, mas o cinema – e não a literatura – tornou-se nosso maior background cultural comum. Então, a gente tem que correr logo aos bons filmes para não ficar fora das discussões! Vê-se um filme em duas horas, lê-se um livro em alguns dias. As apresentações dos filmes nos cinemas são efêmeras, o livro espera na cabeceira ou na estante até a hora em que você decida-se a lê-lo. É mais difícil, pois, sincronizar leituras, enquanto os filmes são assistidos por muita gente numa mesma época. Discutamos filmes, então.

Observação: Tópico escrito com o auxílio etílico de Jussara Mussi e Ricardo Branco.

(*) Brincadeirinha, Meg. Sabes que só repeti o que disseste.

GÊNIOS ABSOLUTOS: Em minha opinião, William Shakespeare foi o maior gênio do século XVII; no século XVIII, elejo tranqüilamente Johann Sebastian Bach como o maior de todos os homens; já no século XIX, deixaria a láurea (fifty-fifty) nas mãos de Karl Marx e Charles Darwin e, no vizinho século XX, daria o prêmio a Sigmund Freud. Para o século XXI, tenho um candidato por ora imbatível: Hugo de León, técnico do Grêmio. Só um gênio imortal consegue fazer aquele grupo de cabeças-de-bagre jogar. Insuperável!

FIASCO: Se o Inter continuar jogando deste jeito, dedicar-me-ei ao hipismo ou ao golfe. Alguém aí conhece as regras do badminton? Ou seria badmilton?

Pequena Maratona Cinematográfica

Publicado em 17 de janeiro de 2005

Ontem, fiz uma maratona cinematográfica parecida com as que faz Guiu Lamenha. Às 22h, vi Antes do Pôr-do-sol, de Richard Linklater, e, às 24h, Os Sonhadores, de Bernardo Bertolucci. Curiosamente, estes filmes comunicam-se e dialogam. Se em Antes do Pôr-do-sol temos um casal lamentando sua juventude e talvez corrigindo-a, em Os Sonhadores temos três jovens convivendo e amando dentro do turbilhão de maio de 1968. Em comum há a juventude, o fato de ambos terem sido filmados em Paris, o bom humor e a descoberta de filmes instigantes e bons, muito bons. Os extraordinários diálogos do primeiro receberam bela resposta na liberdade e ousadia de Bertolucci. Gostei demais dos dois e a prova viva disto é que minha bunda não ficou quadrada após as 4 horas. Saí do Arteplex alegre, animado, querendo conversar.

-=-=-=-=-=-

Meu início de dezembro foi muito ruim. Aconteceram coisas que nem lhes conto. Neste contexto, fiz um pequeno comentário no blog do Fabrício Carpinejar em que discordava jocosamente da utilização que ele dera à obra-prima de Vermeer “Moça com Brinco de Pérola” ou, como se dizia antigamente, “Moça com Turbante”. Como Fabrício não costuma responder à comentários em seu blog – não teria tempo para mais nada se o fizesse! -, fiquei surpreso ao encontrar esta resposta em meu e-mail. Como a tristeza iguala tudo, não a valorizei muito na época. Hoje, bem melhor, orgulho-me dela. Deveria pô-la num quadro.

oi meu amigo

cordial divergência sempre faz bem, até as que não são cordiais (risos)

eu sempre leio teu blog. é uma das casas que passo no início de meu dia.

Faraco, Monteiro e Backes são grandes amigos. afinidade é escolha.

abraços do teu

Fabrício

Esse negócio do grande poeta me visitar todo dia deve ser exagero ou loucura, mas só o fato de vir aqui de vez em quando me deixa inflado e feliz a mais não poder, ainda mais quando demonstra certo conhecimento das sandices que escrevo. Faraco é, evidentemente, Sergio Faraco, enquanto Monteiro é Fernando Monteiro e Backes é Marcelo Backes. Sou amigo dos dois últimos; Faraco é daquelas pessoas com as quais só converso durante a Feira do Livro, sempre ciceroneado pelo Backes. Nem imagina o meu nome. Mas eu e Fabrício somos admiradores dos três… e da Moça de Vermeer, que volta a meu blog. Não canso dela.

Post em Três Partes

Publicado em 6 de setembro de 2004

A MORTANDADE DA RÚSSIA E O SORRISO DE BUSH. Não consigo entender os objetivos de algumas ações terroristas. Os chechenos e árabes da ação de Beslan esperavam outro final que não o que obtiveram? Pediam a retirada das tropas russas da Chechênia, mas qual chefe de estado os atenderia naquelas circunstâncias? Nenhum, menos ainda Putin. Então, o objetivo seria o de chamar a atenção do mundo? Concordo que a presença do Terceiro Mundo no Primeiro é a de mímicos que aparecem às vezes na televisão sob a voz de um locutor. A ação de Beslan conseguiu que tiros e gritos também aparecessem, mas, desta vez, penso que o beneficiário principal da ação estava na Casa Branca, cujo ocupante tem a santa intenção de “deixar o mundo melhor e mais seguro…”.

O final da tragédia foi casual: uma bomba presa com fita adesiva despencou do teto do ginásio e explodiu. Como conseqüência, um grupo de crianças – assustadas e vendo uma chance de sobrevivência na confusão – tentou fugir e os terroristas reagiram alvejando-as pelas costas. Do outro lado, estava o exército russo sem entender o que estava ocorrendo. Na dúvida… Conseguimos uma tragédia, mais uma, esta com 335 mortos, linchamentos e a intolerância internacional a pessoas das quais nem sabemos bem o ideário. Ou seja, os rebeldes chechenos permanecem mímicos. Já Bush não. Posso imaginar seu dedo em riste avisando-nos dos perigos do terrorismo internacional e oferecendo sua republicana solidariedade ao povo russo. E tudo isto em meio a uma convenção. É muita burrice junta. Nunca vi um anti-americanismo tão camarada, parece até encomenda.

Curiosamente, o Pravda informa que uma facção dos rebeldes queria matar os reféns e cometer suicídio, enquanto que outra não sabia disto e pretendia seguir até a vitória final. Imagino um diálogo entre as partes:

– Te avisaram a que nossa missão era suicida?

– Não, tô sabendo agora.

Como disse meu cunhado, as oposições radicais nunca se entendem.

Também estou no time da Chalotte, do Bomba Inteligente. Trato de ser profilático e deixo um aviso para meus 7 leitores: se um dia me fizerem refém, procurem deixar os russos de fora, tá? Lembram daquela invasão do teatro (170 mortos)?

OLGA, O FILME (MAIS UM ATAQUE DO PRESENTE CONTRA O RESTANTE DO TEMPO – Obrigado, Kluge). Detestei Olga, a minissérie, ops, o filme. Na verdade, não consigo imaginar como poderiam piorá-lo. O tom grandiloqüente, ultra-romântico, a tentativa lograda do diretor – nem quero saber quem é – de refazer Casablanca, os dialógos fracos que esculhambam o excelente livro de Fernando Morais, e a cena em que Olga conhece, digamos, a Coluna Prestes…, tudo é de matar de rir. Notem, sobre minha última referência: Prestes era um virgem de 37 anos. É, pois, bastante estranho que ele tome repentinamente ares de Tarcísio Meira para erguer sua Coluna e atacar a fortaleza judaico-alemã. Este é um detalhe que fala muito mal do roteirista e diretor, eles fugiram de uma das cenas mais difíceis do filme, uma cena que certamente lhes deixaria muito perto do patético, pois, hoje, é muito estranho alguém permanecer casto até aquela idade.

(Lembro do grande John Fowles descrevendo a primeira relação sexual de Charles Smithson no livro The French Lieutenant`s Woman, que diferença!)

Quem conheceu um pouquino o velho Prestes não o reconhece naquele personagem choramingas. Prestes costumava exibir sorriso e ironia perpétuos, era inteligente e bem falante, sem a postura lacrimosa e sentimentalóide do filme – nem quando o assunto era Olga. Em suma, trata-se de um filme tão piegas e mentiroso quanto as novelas da Globo.

Ah! A música deste filme inaugura um novo gênero: a do realismo socialista sexy. O coro feminino é um espanto!

MOÇA COM BRINCO DE PÉROLA. Visualmente, é um dos filmes mais esplêndidos que conheci. Todas as principais obras de Vermeer estão espalhadas em cenas do filme, assim como que por acaso. É uma belíssima e merecida homenagem ao grande holandês dos pequeninos quadros. Porém…, o diretor musical tenta estragar tudo e quase consegue. Nossa história do século XVI é pontuada aqui e ali por uma música que ficaria melhor em Batman ou Homem Aranha. Que mancada! Os holandeses tinham uma música riquíssima naquela época. Os registros de música antiga daquele período que possuo são espetaculares. Acho que a equipe que fez um filme não precisaria de um musicólogo para acertar na música, bastaria um bom melômano para fazer a correção e então poderíamos rever o filme com som.

Obs.: Neste post não consegui cumprir minhas promessas de não entrar na pantanosa área política e nem de criticar acerbamente filmes brasileiros. Mas foi demais, não pude impedir.

Revendo Laranja Mecânica

Neste final de semana, minha filha pediu para conhecer o filme Laranja Mecânica (A Clockwork Orange, 1971), de Stanley Kubrick. Esta é uma das delícias da paternidade — pode rever coisas acompanhado daquele olhar juvenil que perdemos. Ela adorou o filme. A curiosidade é que neste tempo de UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) e de tentar mudar as políticas de enfrentamento ao tráfico e ao crime, o filme está mais atual do que nunca, apesar do seu visual estranho e dos escritores do futuro usarem máquinas de escrever…

Não vou descrever o filme, pois acho que todos os que passam por aqui sabem de tudo: da violência estilizada, da prisão, do tratamento Ludovico e da primeira e segunda curas.

A Claudia fez uma rápida pesquisa sobre as circunstâncias em que foi filmada aquela maravilha e demos boas risadas com sua leitura. As filmagens foram o que esperávamos. Copio abaixo, de forma algo editada, algumas observações deliciosas da Wikipedia:

Stanley Kubrick e o objeto de arte futurista que será fatal para a mulher dos gatos

Stanley Kubrick e o objeto de arte futurista que será fatal para a mulher dos gatos

- Durante a cena em que Alex (Malcolm McDowell) é submetido ao tratamento Ludovico, o ator arranhou a córnea e ficou temporariamente cego. Revendo as cenas não é de surpreender. O cara recebe garras de metal para manter os olhos abertos.

- O médico que acompanha Alex durante o tratamento no filme era realmente médico e estava lá por motivos de segurança para o protagonista.

- Malcolm também teve costelas quebradas durante a filmagem da cena de humilhação após o tratamento.

- Malcolm quase se afogou de verdade devido a uma falha no equipamento que o ajudaria a respirar, na cena em que os seus ex-“droogies” — naquele momento já no cargo de policiais — o encontram e o submetem a uma tortura em uma banheira.

- Stanley Kubrick propositalmente cometeu alguns erros de continuidade em Laranja Mecânica. Os pratos em cima das mesa trocam de posição e o nível de vinho nas garrafas muda em diversas tomadas, com a intenção de causar desorientação ao espectador.

- O filme foi retirado de cartaz no Reino Unido a mando de Stanley Kubrick. Irritado com as críticas recebidas, de que Laranja Mecânica seria muito violento, Kubrick declarou que o filme apenas seria exibido lá após sua morte, ocorrida em 1999.

- A linguagem utilizada por Alex, chamada de nadsat, foi inventada pelo autor Anthony Burgess, que misturou palavras em inglês, em russo e gírias.

- A cobra foi colocada nas filmagens após o diretor Stanley Kubrick descobrir que Malcolm McDowell tinha medo delas.

- A música de Beethoven que perpassa todo o filme foi executada no revolucionário “sintetizador” de Walter Carlos. Depois, famoso, o moço mudou de sexo, rebatizando-se como Wendy Carlos.

- No livro, o sobrenome de Alex não é revelado em momento algum. Comenta-se que DeLarge seja uma referência a um momento no livro em que Alex chama a si mesmo de “Alexander the Large”.

- O orçamento total do filme foi de apenas US$ 2 milhões.

- Stanley Kubrick certa vez declarou que, se não pudesse contar com Malcolm McDowell, provavelmente não teria feito Laranja Mecânica.

- A canção Singing in the Rain, cantada por Alex durante a cena em que ele e seus colegas violentam uma mulher na frente de seu marido, só está no filme porque esta era a única música que Malcolm McDowell sabia cantar por inteiro.

- O filme foi proibido no Brasil na época do lançamento, mas liberado depois de alguns anos com a condição de que a genitália da mulher na cena de estupro fosse encoberta por meio de manchas pretas sobrepostas à cena. Quem assistiu ao filme naquela época pôde perceber que tais “manchas pretas” nem sempre acompanhavam a vagina com os pêlos pubianos. Isso sem contar que a censura era de 18 anos. Tais acontecimentos no Brasil serviram para a que a oposição ao governo militar ridicularizasse a censura.

- Durante a Copa do Mundo de 1974, disputada na Alemanha Ocidental, graças ao seu futebol envolvente, revolucionário e taticamente perfeito, a Seleção Holandesa de Futebol foi batizada pelos jornalistas europeus de Laranja Mecânica. A “Laranja” faz referência também ao vistoso equipamento utilizado por essa lendária seleção de futebol, comandada por Johan Cruijff e Rinus Michels.

- Na cena em que Alex está em uma loja de discos, pode-se notar que um dos discos que está na prateleira da loja, na fileira central, é o da trilha sonora do filme 2001: Uma Odisséia no Espaço, além do Magical Mystery Tour dos Beatles e Atom Heart Mother do Pink Floyd.

- A banda Sepultura lançou, no início de 2009, o álbum A-lex, inspirado inteiramente no livro. Inclusive todos os títulos das músicas têm relação com a obra de Anthony Burgess.

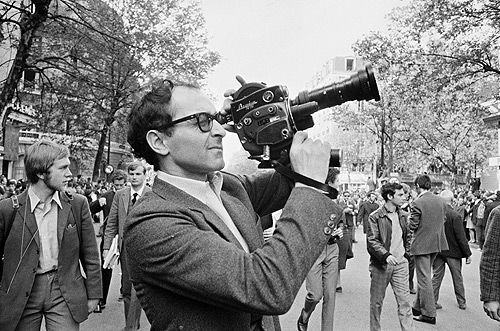

Escrito no dia seguinte ao do aniversário de Jean-Luc Godard, para o blog de Milton Ribeiro:

Por Fernando Monteiro

Anna Karina o tempo todo em cena, quase sempre em PP, aqui nessa sequência de abruptos luscos-fuscos de “Alphaville” (1965):

Ou clique aqui.

PS: Quando era jovem e impaciente (e burro), eu detestei. Hoje, adoro. E gostaria de voltar a ver filmes assim solenes e comovidos e nervosos, em preto-e-branco, e não essas porras de agora, filmadas em rodas gigantes descarrilhadas que os americanos débeis mentais trouxeram para o cinema como uma praga (e todo mundo da geração de Coppola / Scorcese tem culpa, de algum modo, sem esquecer o cretino do diluidor Spielberg, e aquelas manhas murmuradas por Woody Allen como se Bergman fosse um “exu” que ele incorporasse falando, falando, falando, o desgraçado, o tempo todo).

“Cinema não é gente falando”, dizia — acertadamente — um cineasta que me inspira certa desconfiança, por vezes, mas que estava frequentemente com a razão, quando reclamava dos colegas ianques: o gordo Hitchcock.

Uma Incrível Coincidência (Fernando Monteiro, Herbert Caro, eu…)

Post publicado em algum dia de 2003 em meu antigo blog

Tenho certeza de que você que lê já leu Herbert Caro. Certeza absoluta! Mas você terá que chegar ao terceiro parágrafo para comprovar.

Estava dialogando por e-mail com o escritor pernambucano Fernando Monteiro – importante: minha imensa admiração por Fernando precede nosso contato, vim a conhecê-lo após elogiá-lo aqui neste blog e não o contrário, OK? -, quando fiz uma carinhosa referência a meu falecido amigo Herbert Caro. Conheci o Dr. Caro numa loja de discos eruditos de Porto Alegre, a King`s Discos. Lá, eu, ele, o Júlio – que trabalhava na loja – e outros, tínhamos um encontro não marcado mas sempre repetido aos sábados pela manhã. Nós, o grupo dos tarados por música, ficávamos ouvindo as novidades e aprendendo com a inacreditável sabedoria do velho. Quando o conheci, ele já devia ter mais de 70 anos. Não lembro em que ano morreu, deve ter sido entre 1986 e 1990. Creio que Caro não viu a falência do jornal Correio do Povo, onde por décadas publicou suas compreensivas (expressão dele) e lindamente escritas críticas musicais. Como convivi com ele entre meus 20 e 30 anos, era tratado pelo mestre como a criança curiosa que era. Ele tinha atenção especial para comigo e o Júlio, os jovens do grupo, e gostava de me orientar na obra de meus amados Bach e filhos, Mozart, Brahms e Beethoven. Deu-me alguns discos, sempre sob o pretexto de servirem como comprovação de suas opiniões, nunca pelos motivos reais, que eram a consideração, a amizade e o carinho. Era alemão.

Chamávamos o Dr. Caro de “Doktor Carro”, apelido de duplo sentido, pois ao mesmo tempo em que nos referíamos a seu forte sotaque, homenageávamos o grande tradutor de Doutor Fausto (Doktor Faustus) e A Montanha Mágica de Thomas Mann, Auto-de-fé de Elias Canetti, A Morte de Virgílio de Hermann Broch, O Lobo da Estepe e Sidarta de Hermann Hesse, etc. Ele era conhecido por ser de difícil trato, mas gostava de nós e creio que nos levava livres – a mim e ao Júlio – por receio de nossa ironia. Uma vez, pareceu-nos que ele auto-elogiava a tradução (a qual é impecável, insuperável) de A Montanha Mágica (uma obra-prima!) e nós começamos a falar sobre a inutilidade de se traduzir uma bosta de livro em que nada acontecia, em que as pessoas ficavam falando sobre o tempo, doenças, guerra e que inaugurava o riquíssimo e “arborescente” gênero do erotismo tuberculoso… (Se você não entendeu isto, leia o livro!) Depois começamos a falar sobre a “metáfora da Europa” contida na obra e a bobajada alcançou níveis planetários. Viram? Para nós, era facílimo conversar com ele. Ele primeiro ficava com aquela cara escandalizada de alemão rígido: estão-brincando-com-algo-que-é-sagrado-para-mim. Depois dava gargalhadas conosco. Voltava todos os sábados para nos ensinar e, eventualmente, para apanhar mais um pouquinho.

Pois bem, no meu e-mail para o Fernando, falei qualquer coisa sobre o velho e ele me respondeu assim:

(…)

Caro: que coincidência você ter sido amigo do Caro, personagem num capítulo (que estou anexando) de “As Confissões de Lúcio”. Se o quiser, pode divulgar o capítulo – ou a parte do Caro, nele – no blog.

(…)

Quer dizer que Fernando Monteiro, lá de Recife, põe como personagem em seu romance inédito As Confissões de Lúcio meu amigo Herbert “Carro”? Abaixo está a comprovação. A seguir, pois, tenho a honra de apresentar-lhes um trecho do capítulo Falenas na Sombra, de As Confissões de Lúcio. Notem (1) como o personagem Lúcio Graumann apelida Caro de “Herr Graal” – é claro que Fernando e Lúcio ignoravam o “Doktor Carro”! -, (2) como o Fernando refere-se em seu texto à “metáfora da Europa” e (3) aproveitem para medir o calibre do escritor Fernando Monteiro:

Essa anotação eu lera ainda na praia da Paraíba. Havia sentado sobre o papel, na rede de Acaú (Lúcio o deixara amassado sob o calor de febre do seu corpo magro naquele descanso menos estreito do que parecia, e mais cheio de areia e detritos do que se esperava). Quando descobri o papel, pensei – não sei porque – nas três ou quatro vezes (um recorde!) em que havíamos saído para beber no bar de um alemão, próximo da redação do Correio porto-alegrense… o que não era garantia nenhuma de conversa fluente, de piadas, do humor leve de sextas-feiras nas quais você ouve e é ouvido sem grande atenção, alguém entra, você acena, retoma o fio da conversa que não se crispa e o mais. Não, com Lúcio talvez nunca fosse assim, ao contrário, embora não fosse um “chato” (eu, pelo menos, não achava), mas ao se usar a palavra “chato” talvez alguém quisesse referir aquela intensidade dos prisioneiros, isto é, uma conversa meio fixa e fiel a coisas que seguiam no centro do seu interesse, indiferente à indiferença da bebida, da diversão “organizada” como uma suspensão sem maior responsabilidade: um balão desinflado com fritas, uma coisa que pudesse ser esquecida como um jornal dobrado no banco de trás de um táxi. Claro, ele tinha humor – mas seu humor respondia só às convocações rápidas, breves. Herbert Caro compreendia bem esse humor – quando brigavam dentro e fora da redação do Correio cheia de falsos “humorados”. Caro muitas vezes alongou o jogo dos jogos de palavras que fazia com Lúcio, ao tempo das traduções que “Herr Graal” (como ele o chamava) admirava e, eventualmente, corrigia aqui e ali, em algum tijolaço do idioma de Mann fundindo dois vocábulos com a sombra do terceiro como a águia sobre os picos nevados da montanha mágica disputando a visão da alma ingênua de Hans Castorp que não tinha humor, acusava Graumann, e Herbert respondia que era burrice de Lúcio não ver o humor de Mann naquele grau de exarcebação do “espírito monótono” que, no fundo, era de Heinrich e não de Thomas, como se poderia pensar do nariz degaulleano do prêmio Nobel refugiado na América para escapar da “parentada” de Graumann (uma estocada de Caro, suponho que dirigida aos ascendentes maternos, aos Braun cheios de loura burrice responsável por queimar livros em praças públicas)…

Seria um verdadeiro sanatório – e não uma metáfora da Europa – se a vertente “Heinrich” houvesse escrito o livro fascinante justamente por ser de um homem destinado a compreender tudo tarde, depois que as coisas se tornavam irremediáveis (respondia Caro, seriamente, às provocações de Graumann), e Lúcio poderia sorrir, mudar de assunto, contar uma piada – isso não seria o esperado e, contudo, quando a contasse, seria com inesperada graça, sem grande empenho, é verdade, mas com certa graça engraçada até por ter um quê de deslocada… sem no entanto riscar o vidro daquela intensidade do humor que se oculta na “seriedade” – o mesmo caso de Mann? – e que corresponde bem a uma pitada de humor secreto (não sei se isso poderá ser perfeitamente entendido por quem tenha sempre procurado ou preferido os amáveis palhaços de um escritório, Graumann não teria sido jamais um deles) manifestando-se no meio de uma roda como aquela do Correio dos velhos tempos, posso até rever a cabeça inclinada de Caro e a de Lúcio, por sua vez, no seu “ponto de parada”, naquilo que não correspondia a uma dessas pausas que se faz buscando a “aprovação” de algum raro conviva ainda mais ensimesmado, ou surpreendendo – então – por qualquer participação súbita e perfeitamente ajustada…

Observação aos incautos: Heinrich Mann é, por assim dizer, o irmão escrachado de Thomas Mann. É autor do livro Professor Unrat que, rebatizado para O Anjo Azul (Der Blaue Engel), tornou-se o filme-base da carreira de Marlene Dietrich.

José e Pilar e os outros

Foi um belo fim-de-semana. Começou lá na sexta-feira com o jantar com a dupla Nikelen Witter e Luís Augusto Farinatti e terminou com o esplêndido documentário José e Pilar. Os dois casais foram entremeados por um filme notável: Código Desconhecido, de Michael Haneke, que, se não é o maior diretor de cinema vivo, merece figurar em qualquer lista que utilize a contundência como critério. Este Código e A Fita Branca são filmes de qualidade indiscutível, penso.

Mas voltemos à sexta-feira. Eu estava exausto de um dia de ar condicionado estragado no Sul21, porém a conversa inteligente, o vinho e a gentileza novamente viraram o jogo a favor de todos. Foi tudo muito agradável e civilizado. Minha filha Bárbara fez o resumo da noite dizendo que achava muito bom ouvir pessoas cultas conversarem. OK, só que acho que a sedução que exercemos sobre ela (já me incluí no “exercemos”, né?) é a de que falamos sobre política e temos posições que já são as dela. De certa forma, nós — apesar de não sermos nada grandiosos — mais ou menos justificamos aquilo uma forma de pensar o mundo. Fico me sentindo culpado por não ter feito referência nenhuma à visita do Ramiro Conceição lá no início do ano, mas aquela era uma fase triste de minha história recente…

José e Pilar não é um filme que fale muito da obra de Saramago, fala mais da repercussão dela, da rotina de um Nobel famoso e de seu relacionamento com a mulher amada, Pilar del Río. Olha, é um documentário estupendo como cinema. Resultado de quatro anos de filmagens — entre 2006 e 2009 — tem como pano de fundo a criação da romance A Viagem do Elefante e a doença do escritor. Saramago, absolutamente inteligente e erudito em suas palestras e livros, mostra uma face mais relaxada e íntima no excelente filme de Miguel Gonçalves Mendes. O filme me foi 100% satisfatório, mas tenho a impressão de que o diretor considerou que o público tivesse conhecimento prévio da vida do autor. Fica inexplicada a forma peculiar que tomaram com Saramago as eternas restrições portuguesas e brasileiras àqueles que se distinguem, fica inexplicado o justificado ódio com que Pilar del Río trata um jornalista português — merecia muito mais — , assim como a natureza de certo silêncio que o “Portugal oficial” tratou de cercar Saramago.

A mim isto não fez falta nenhuma, mas talvez um observador inexperiente ou marciano não entenda bem o gênero da estupidez envolvida. O fato é que “minhas mulheres” resumem muito bem tudo. Na saída do cinema, a Claudia, encantada com o filme, disse: “Como é bom a gente ouvir alguém brilhante que pensa parecido com a gente!”.

Finalizando: por falar em estupidez, o cinema nacional agora trata de investir na religião. Os trailers pré-José e Pilar foram todos dedicados a espécimes do novo cinema religioso nacional. Comparados aos argentinos, estamos cada vez mais fodidos — saímos da chanchada para a religião. Nada mais próximo. O contraste dos trailers com os 125 minutos seguintes de Saramago foi absolutamente desconcertante. Para sofrer este choque estético, vá ao Arteplex 2 de Porto Alegre antes que mudem.

Eu sou um gênio, vocês não — quis dizer Jabor

Obs.: Vale a pena ler, é muito cômico. Aqui, minha opinião sobre a obra-prima jaboriana.

Patrulhas ideológicas e patrulhas pop

Por Arnaldo Jabor

Meu filme A Suprema Felicidade está sendo aplaudido em cinemas cheios. Pensei: “Oba! O filme é legal; estão gostando!” Uma espectadora me escreveu: “Saí do cinema lotado de pessoas que aplaudiam. Parecia que uma seca tinha acabado. Os que se falavam depois do filme, brindavam com olhos úmidos e a alma encharcada na alegria da dor comum a todos, serenamente revelada.”

Fiquei feliz com o email, mas logo vi que estava errado… Descobri que sou um mero “mané” que se ilude. São outros os que sabem a verdade. Os críticos da Folha e da Vejinha decretaram que o filme não merece nem uma análise; apenas frases de pichação, breves xingamentos. Eles são taxativos e cruéis como ativos militantes de novas patrulhas “contemporâneas”: “Ele não é mais cineasta” ou “a narração é que estraga…” ou ainda “muitos temas, sem foco” e ainda “acaba de repente”. Só isso?

É. O filme tem críticas ótimas com bonequinho batendo palma no O Globo e quatro estrelas no Estadão, mas, na minha trêmula insegurança, só penso nos quatro que trataram o filme como um objeto descartável, um lixo ridículo. E mais: criticam-me mais que o filme. Por que essa raiva? Por quê? Será que eles estão certos? Será que as 180 mil pessoas que já assistiram ao filme em 13 dias, e que fazem a renda crescer no cinema com um boca a boca fervoroso, são um bando de idiotas?

Resolvi entender isso. Pensei, pensei, não só pela vaidade ferida, claro, mas também para denunciar a estupidez de cadernos culturais que viraram meros releases de produtos de massa. Cresce no País uma cultura da incultura, a profundidade do superficial, a rapidez do julgamento, num mundo feito de fugazes emails, celulares tocando, filmes com imagens que não podem ter mais de quatro segundos, porrada, corrida, sem saída, até sem “roteiro”, essa coisa antiga do tempo em que os homens (e não robôs e transformers) se relacionavam.

Está fora de moda um filme para ser visto, refletido, com choro, risos, vida… Cinema agora é para manipular os espectadores, que são o videogame da indústria. O desejo dos produtores é justamente apagar o drama humano dentro de nossas cabeças. A ação na tela é incessante, o conflito é permanente, de modo a impedir o espectador de ver seus conflitos internos.

Acontece, patrulheiros pop, que A Suprema Felicidade foi feito justamente contra essa tendência – quero que os espectadores se sintam dentro do filme e não que sejam levados por porradas, som dolby e homens explodindo.

Eu sei que vocês foram modificados geneticamente por décadas de videoclipes, eu compreendo que vocês achem o Michel Gondry o novo Goddard e que o flash-back foi inventado pelo Tarantino. Imagino vosso tremor na hora da entrevista de emprego, com o diretor do jornal perguntando: “Conhece literatura, política, antropologia?” “Não, senhor…” “OK… Secretário, bota ele na crítica de cinema…”

Há em vocês uma esperteza ambiciosa por trás de tanta brevidade implacável – é duro passar a vida botando bolinha preta no Piranha. O cara precisa criar eventos que o promovam.

Eis que, de repente, aquele sujeito que fala na TV, escreve em 20 jornais, fala no rádio há 15 anos, resolveu fazer seu nono filme.

Vocês gritam: “Vamos quebrar a espinha dele!”

Compreendo que isso dá prestígio; é um upgrading. O sujeito entra na redação de testa alta e lábio trêmulo: “Esculachei a besta do Jabor..!” E é olhado com cálida admiração.

Ato de violência. Aí, percebi que não apenas a patrulha pop pautou seus críticos. Lembrei da devastadora crítica de Eduardo Escorel na revista piauí – (não confundir com Lauro Escorel, o grande artista que fotografou o filme). Lembro mesmo que corri à piauí com a esperança de aprender teoria com o velho autor de remotos filmes, como a história sinistra de um esquartejador e a adaptação dialética do Cavalinho Azul, de Maria Clara Machado. Dele eu esperava opiniões cultas, conspícuas frases sobre Bergman, Fellini. Eu esperava encontrar André Bazin e dei de cara com Andrei Zhdanov, o supremo censor de Joseph Stalin (olhem no Google, meninos…)

Mas, mesmo assim, esquartejado, tentei entendê-lo. E tive a revelação, vi a luz!

Eduardo tinha uma missão política, senhores, iluminista mesmo: ele quis salvar o público das mensagens reacionárias que devo ter embutido no filme. Por isso, ele correu a Alphaville, para ver o filme quentinho, ainda no laboratório. Ele correu antes para avisar o povo: “Não vá!… Fuja do demônio neoliberal que fez um filme de época sem mostrar Getúlio ou a luta de classes.”

Ele deve ter zelosamente pensado: “Vou pautar também os jovens tenentes das novas “patrulhas pop”, porque eu sou egresso das velhas patrulhas ideológicas descobertas por Cacá Diegues e tenho esta missão.”

E conseguiu; parabéns, doce Zhdanov com seu lento sorriso superior. Foi um alívio. A sociedade estava salva.

Mesmo assim eu ainda entendo o homem. Sei que grandes frustrações na vida se compensam por elusivas fantasias de grandeza. Sei que a onipotência não realizada, o narcisismo que parou no meio provocam ódio e entendo que ele tenha buscado, digamos, “profissionalizar” seu rancor. Assim, ele descolou esse “bico” para aliviar sua dor interna. Deve ter pensado: “Boa ideia… serei implacável contra todos que ousam fazer filmes corrompidos pelo sucesso e pelo público enganado.”

Confesso que admiro sua integridade de não poupar nem amigos nem parentes.

Mas, aí… esbarrei com a frase: “Jabor sempre pareceu mais um “diletante” que um cineasta profissional.” Aí, não. Depois de ter trabalhado 30 anos em cinema, fazendo nove filmes, ouvir isso não dá. “Diletante” é você, cara, que fez dois ou três filmes medíocres que sumiram da história de nosso cinema.

E, no final, outro insulto, quando ele diz que, vendo esse filme, ele não tem mais dúvidas de quem sou eu…

Respondo: Se você pudesse saber quem eu sou, você não seria o que é.

E mais, ridículo censor do trabalho alheio: “A dignidade severa é o último refúgio dos fracassados.” É só.

Os dias 30 e 31 de julho de 2007 foram …

… muito estranhos. No dia 30 morreu Ingmar Bergman e, no dia seguinte, Michelangelo Antonioni. Fiquei meio perdido.

Ingmar Bergman (1918-2007)

Após produtiva existência, faleceu hoje pela manhã o maior diretor e autor de cinema de todos os tempos, Ingmar Bergman. O anúncio foi feito pelo Real Teatro Dramático da Suécia. Ele morreu em sua casa, em Faro. Pior notícia é difícil.

Nascido a 14 de Julho de 1918 em Uppsala, a norte de Estocolmo, Ingmar Bergman realizou ao longo da sua extensa carreira mais de 40 filmes, entre os quais se destacam Mônica e o Desejo (1951), “O Sétimo Selo” (1956), “Morangos Silvestres” (1957), “O Rosto” (1958), “Persona” (1966), “Gritos e Sussurros” (1972), “Sonata do Outono” (1978), “Fanny e Alexander” (1982) e “Sarabanda” (2003), além do esplêndido roteiro de “Infiel” (2000), de Liv Ullmann.

O cinema de Bergman vai muito além da simples diversão ou deleite, ele desperta reflexões sobre a vida, suas representações e o próprio homem. Eram os atores quem faziam os filmes de Bergman, eram eles quem davam vida a seus filmes e poderíamos dizer que eram suas feições a razão de seus filmes.

Além da sua obra cinematográfica, Bergman foi durante toda a vida um homem de teatro, tendo encenado numerosas peças, nomeadamente as do seu ídolo de juventude, August Strindberg. Foi no entanto o cinema o seu meio de expressão de eleição. “Fazer filmes é para mim um instinto, uma necessidade como comer, beber ou amar”, declarou em 1945.

Cineasta das mulheres, como alguns o consideravam, proporcionará os melhores papéis a atrizes como Maj Britt Nilsson, Harriet Andersson, Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Eva Dahlbeck, Ulla Jacobsson e Liv Ullmann. Teve casos amorosos com várias das suas atrizes, casou-se cinco vezes e teve nove filhos.

<em>Que o cinema seja o meio que me expresso é absolutamente natural. Fiz-me compreender numa língua que passava ao lado da palavra de que carecia, da música que não sabia tocar, da pintura que me deixava indiferente. Subitamente tive a possibilidade de me corresponder com o mundo numa linguagem que literalmente fala da alma para a alma, em termos que, quase de maneira voluptuosa, escapam ao controle do intelecto.</em>

Filmografia principal:

2003 – Sarabanda

1986 – Documentário sobre Fanny and Alexander

1984 – Depois do ensaio

1982 – Fanny e Alexander

1980 – Da vida das marionetes

1978 – Sonata do outono

1977 – O ovo da serpente

1976 – Face a face

1974 – A flauta mágica

1973 – Cenas de um casamento

1972 – Gritos e sussurros

1971 – A hora do amor

1969 – O rito

1969 – A paixão de Ana

1968 – Vergonha

1968 – A hora do lobo

1966 – Persona (Quando duas mulheres pecam)

1964 – Para não falar de todas essas mulheres

1963 – O silêncio

1962 – Luz de inverno

1961 – Através de um espelho

1959 – A fonte da donzela

1958 – O rosto

1957 – Morangos silvestres

1956 – O sétimo selo

1955 – Sorrisos de uma noite de amor

1955 – Sonhos de mulheres

1953 – Noites de circo

1952 – Mônica e o desejo

1952 – Quando as mulheres esperam

1949 – Prisão

1948 – Música na noite

1946 – Chove em nosso amor

1945 – Crise

Michelangelo Antonioni (1912-2007)

Este blog não tem o menor interesse em especializar-se em obituários, mas o que podemos fazer se, nesta semana absurda, morrem Bergman e Antonioni, o último citado há três dias por seu Blow-up e por Vanessa Redgrave na minha rubrica (como os portugueses a chamam) Porque hoje é sábado? Mas deixemos para falar em A Noite e no ocaso do grande cinema em outro dia.

Posts de 30 e 31 de julho de 2007 em meu antigo blog…

O reinventor do cinema

Por Fernando Monteiro

O mais importante cineasta vivo completará 80 anos no dia 3 de dezembro. Coincidência ou não, três semanas antes a Academia de Ciência e Artes do Cinema vai lhe entregar um Oscar honorário – pelo conjunto da obra – como se isso fizesse diferença para Jean-Luc Godard.

NÃO faz. Até porque nada é menos parecido com Godard do que a famosa estatueta dourada, uma figura andrógina concebida para representar a glória na indústria cinematográfica americana (e talvez por isso segurando, contritamente, uma espécie de espada encaixada entre as longas pernas).

Ao Jean-Luc já ancião será conferida uma homenagem antes recusada ao cineasta ao longo da carreira de meio século e, até agora, 85 títulos que contaram com a solene indiferença da mesma Academia. Só agora ela resolveu conceder-lhe um Oscar “especial” que chega tarde às mãos do diretor nunca galardoado, antes, ao menos com aquele prêmio colher-de-chá conferido aos melhores filmes estrangeiros – um troféu considerado importante por nós, mas não por eles. O homenzinho na pose de sentinela transida, para os americanos é relevante somente quando premia roteiristas, músicos, atores, atrizes, diretores e produtores integrados ao sistema hollywodiano.

Na contramão disso, Godard sempre representou – e ainda representa – um cinema radicalmente criativo e rebelde. Quem queira saber mais sobre a modernidade da sua obra, é só conferir as 944 páginas de GODard (assim mesmo, na capa), livro do historiador e jornalista Antoine de Baecque lançado na França em março deste ano.

Nem com essa empreitada do sério Baecque, se animou o Godard convidado para colaborar com a alentada biografia: “Pra que diabo servirá saber sobre detalhes da minha vida?” – logo de saída ele perguntou ao compatriota e admirador interessado até no café da manhã de uma lenda viva.

Agora, lá vem o Oscar chatear com seus cenários de luxo e acomodação, num contexto que é o emblema maior do Negócio, no cinema. O “caneco” americano celebra isso, madrugada adentro, numa festa de brilho brega, com passarela de celebridades e tradutores simultâneos tropeçando nas piadas sem graça de emocionados agraciados pulando do auditório com cara de surpresa. Seja como for, o diretor de “Acossado” sequer confirmou que estará presente, na entrega – prévia – dos prêmios especiais de 2010.

O DISSIDENTE QUE VIROU UM CLÁSSICO

Jean-Luc Godard nunca morreu de amores pelo cinema made in USA, mas, justiça seja feita, ele também não compareceu ao Festival de Cannes deste ano. Foi esperado até o último momento, quando afinal avisou que resolvera cancelar a viagem à Riviera, a fim de apresentar a mais recente produção (“Film Socialisme”) com a inconfundível assinatura JLG nos créditos – que incluem a cantora Patti Smith, o filósofo Alain Badiou e o historiador palestino Elias Sanber.

Se houver explicação para as recusas do cineasta, será a de que o homem está cada vez mais parecido consigo mesmo e, portanto, menos disposto a suportar as “futilidades” de festivais, holofotes da mídia, prêmios e entrevistas coletivas que fazem a delícia dos Woody Allen da vida.

Godard sempre foi mortalmente sério, desde seus tempos (cancelados, também) daquele cigarro de desprezo no canto da boca, óculos escuros e os olhos novos para imagens de desacordo vinte e quatro quadros por segundo.

Não resisto à tentação de fazer um paralelo desse Godard irredutível com um cineasta brasileiríssimo. Aviso aos navegantes [da obviedade]: não se trata de Glauber Rocha. O nome que vou trazer para perto de Jean-Luc é o do também revolucionário Mário Peixoto, realizador de um único e fundamental título: Limite, de 1930.

Ele foi o nosso Godard avant-la-lettre, e Jean-Luc é, no cinema de hoje, o único diretor que, a exemplo de Mário, continua interessado no cinema-cinematográfico (tautologia necessária), ou seja, na imagem pura, no discurso não “verbal” de tomadas que revelam o real para além do “naturalismo” vagabundo no qual se refestela grande parte dos filmes burros deste momento agônico quer do cinema clássico (a la John Ford e David Lean), quer do cinema das almas formalmente inconformistas, na tradição de Eisenstein, Peixoto, Welles e Godard.

É isso mesmo: um carioca, solitário, forma no quarteto básico do Cinema – com o “C” maiúsculo da contemporaneidade que não filma para o passado.

Usando-se do paradoxo dos signos verbais, o mais próximo de uma sinopse godardiana seriam os versos da polonesa Wislawa Szymborska (prêmio Nobel de 1996): “Quando pronuncio a palavra Futuro/a primeira sílaba já pertence ao passado./ Quando pronuncio a palavra Silêncio,/destruo-o. /Quando pronuncio a palavra Nada, /crio algo que não cabe em nenhum não-ser.”

Essa brevíssima metafísica corresponde, em parte, àquela dos filmes menos palavrosos do Jean-Luc que fez de tudo para reinventar a sétima arte: filmes literários e anti-policiais, crônicas parisienses desesperadas e ensaios de política, visões escatológicas, dramas cubistas, anotações e epifanias – jamais parecida uma com a outra – porque Godard sabe que o cinema é uma arte que, estranhamente, envelhece com a velhice das décadas, das culturas e da história a que ninguém mais está presente depois do ex-anônimo Abraham Zapruder filmando, em 8 milímetros, o assassinato de um presidente.

Isso aconteceu quando Godard caminhava para o zênite da “Nouvelle Vague”, a escola francesa de cinema da qual se tornaria a cabeça mais inquieta (enquanto o recém-falecido Claude Chabrol era a mente mais convencionalmente gaulesa, desculpem os chabrolianos que nunca aceitaram bem a superioridade dos Godard e dos Rivette). Ora, Jean-Luc foi, quase sozinho, a nova vaga em essência, longe da noite americana e outros disfarces à Truffaut. Ele impregnou o seu cinema da marca do reflexo do tempo que passa à nossa frente, caótico e inacabado como são todos os tempos.

Isso aconteceu quando Godard caminhava para o zênite da “Nouvelle Vague”, a escola francesa de cinema da qual se tornaria a cabeça mais inquieta (enquanto o recém-falecido Claude Chabrol era a mente mais convencionalmente gaulesa, desculpem os chabrolianos que nunca aceitaram bem a superioridade dos Godard e dos Rivette). Ora, Jean-Luc foi, quase sozinho, a nova vaga em essência, longe da noite americana e outros disfarces à Truffaut. Ele impregnou o seu cinema da marca do reflexo do tempo que passa à nossa frente, caótico e inacabado como são todos os tempos.

VELHOS TEMPOS, BELOS DIAS

No auge da “Nouvelle”, mal havia o intervalo necessário para entender a nova visão godardiana nas coxas – entretanto, bem-feita – e lá vinha mais uma instigação lítero-visual dos seus cadernos de Dziga-Vértov da ficção cinematográfica em modo de discurso já diferente. Como descrever o que era aguardar, ansiosamente, o novo Godard?

Basta dizer, talvez, que era como esperar uma mensagem codificada invertendo tudo que fosse fácil de apreender nas salas de poltronas acolchoadas do pensamento, e que suas “películas” (ainda se usa a palavra?) de Kino-verité podiam ser Alfa e Ômega, e rolar de trás para diante nos projetores, de acordo com o ajuste irônico do autor de Je vous Salue, Marie: “Sim, todo filme tem que ter princípio, meio e fim, embora não necessariamente nessa ordem”.

Isso – esse novo modo de contar uma história na tela – viria a ser apropriado até pelos cineastas mais idiotas da indústria, nas imitações baratas que surgiriam, depois, macaqueadas das reinvenções de Godard. Mais, muito mais do que metade da linguagem do cinema de hoje, saiu das liberdades que esse cineasta tomou com a linguagem, até como possível reflexo de ser oriundo da família Monod, de protestantes severos.

O irrequieto artista surgido deles fez “história imediata”, ao filmar com uma necessidade de urgência tal que não hesitava sequer em furtar dentro de casa. Na época da estréia atrás das câmeras (Operátion Béton, curta-metragem, 1954), para choque dos seus sisudos parentes, o jovem Jean-Luc roubou um livro da biblioteca do avô – obra rara, com o autógrafo de Paul Valéry – para suplementar as despesas da produção.

Esses Monod franco-suiços bem-pensantes dos quais Godard provém, tornam-se bem mais aceitáveis, entretanto, do que a modernosa ligeireza dos monos, dos macaquinhos que passaram a praticar a diluição-da-diluição dos filmes que essa lenda cinematográfica involuntariamente articulou para um futuro de “déjà vu” estético e calculadoras exponenciais de lucros, quer sejam do mais novo Almodóvar atropelado pela vulgaridade do Tarantino mais recente, ou sejam do cinema falso-brilhante de Martin Scorcese e outros menos votados (formando a multidão de esquecíveis quase de imediato à consagração de um único dia na “Quinzena dos Realizadores”, na corda bamba da montanha russa mimetizada desse senhor que, nos anos de 1960, reinventou a arte das imagens: Monsieur Jean-Luc Godard).

O cineasta mal copiado é, na verdade, pináculo, vertigem e ascese – enquanto o resto vai de pós-modernismo tatibitate até chegar à cinematografia pedestre dos Spielbergs interessados em entretenimento rasteiro de maneira a fazer fortuna rápida com a sintaxe libertada pelo mestre.

O cineasta mal copiado é, na verdade, pináculo, vertigem e ascese – enquanto o resto vai de pós-modernismo tatibitate até chegar à cinematografia pedestre dos Spielbergs interessados em entretenimento rasteiro de maneira a fazer fortuna rápida com a sintaxe libertada pelo mestre.

Por que Godard estaria interessado na “homenagem” de uma estatueta sem valor? (Sem valor, vírgula: o Oscar serve para fazer dinheiro, mas não com os filmes alternativos da rica marginalidade do seu cinema).

Onde ele iria enfiá-lo? A pergunta é, acreditem, sem malícia – livrando o seu da reta e prevendo que o homenageado vá sair pela tangente daquela cerimônia de americanos “jecas” no Afeganistão de verdadeiros caipiras que já elevaram a mediocridade de um Forrest Gump à morada da sexta felicidade de seis estatuetas e quase setecentos milhões de dólares de receita.

Estou tentando louvar um velho renovador com o melhor do seu veneno: a paráfrase de um texto o mais próximo possível do cinema maravilhosamente perto das primeiras visões dos Lumière, quando a imagem era novidade e invenção mecânicas, a estimular a mente de proto-espectadores ainda bebês em matéria de “sétima arte”.

O cinema voltou a engatinhar? “A indústria recupera tudo”? Quem disse isso? Gilles Deleuze? Glauber? Godard? Branchú?…

Não importa: a dúvida sobre essa frase a indústria (zás!) já a recuperou, junto com a camiseta de Che Guevara que o mercado gosta de usar debaixo do smoking alugado para a noite do Oscar.

Alguém imagina Godard enfiado numa roupa de cerimônia, subindo ao palco pelo tapete cor vermelho-sangue do Iraque que vai recomeçar a render mais filmes de soldados desajustados de volta para a América sem qualquer inocência (restante daquela que havia na Idade de Ouro de um John Ford)?…

Eu, pelo menos, não consigo ver o diretor revolucionário no cul-de-sac de uma roupa apertada, avisando a todo mundo – na platéia expectante – que, no seu rigor, esqueceu de vestir a cueca, e, em seguida, agradecendo comportadamente aos pais, aos mestres, aos bedéis, às ex-namoradas, aos guardadores de carros e à antiga (in)sanidade dos tempos em que ir ao cinema era viver a vida novamente intensificada de um jeito que nada tem a ver com a arte sete vezes pasteurizada na telinha do celular…

Viva Godard. Os que vão ter saudade do futuro te saúdam!, rapaz de oitenta anos, imortalmente jovem na atração fatal de filmes ainda em plena desobediência política, artística, global – o escambau.

A Suprema Felicidade, filme de Arnaldo Jabor

Publicado ontem no Sul21

Publicado ontem no Sul21

Vinte e seis anos após Eu sei que vou te amar, Arnaldo Jabor volta às lides cinematográficas com o nostálgico e autobiográfico A Suprema Felicidade. Neste ínterim, Jabor trabalhou como colunista de O Globo e como comentarista do Jornal Nacional, Jornal da Globo, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Fantástico e da Rádio CBN. Escreveu também dois best-sellers: Amor é prosa, sexo é poesia (Editora Objetiva, 2004) e Pornopolítica (Editora Objetiva, 2006). Se seus textos e suas intervenções na televisão renderam-lhe admiração e críticas, seus antigos filmes sempre foram respeitados.

Porém o mesmo certamente não ocorrerá com A Suprema Felicidade. Chamá-lo de ruim é insuficiente, seria apenas colocá-lo na vala comum dos projetos fracassados. Para caracterizar o filme com maior exatidão, talvez o melhor seja utilizar a palavra pavoroso. Na partida, a ideia não é má: a trama ocorreria no Rio de Janeiro do pós-guerra, buscando fazer uma crônica nostálgica dos anos de formação de um menino – certamente o próprio Jabor. O filme iria desde a infância até a adolescência de Paulo, da guerra ao amor, de Deus ao sexo, das convenções à família, só que o roteiro e seu cantor revelaram-se muito inferiores aos temas.

Em poucos minutos, toda a ideia inicial torna-se rarefeita e Jabor passa a dar atenção apenas ao sexo, realizando uma paródia involuntária de A Primeira Noite de um Homem. O adolescente Paulo perde-se em cenas de gosto duvidoso sob a orientação de um avô boêmio e de um pai cheio de repressão e concupiscência, respectivamente dentro e fora de casa. Aqui, Jabor consegue o impossível: fazer Marco Nanini, o avô materno, realizar uma atuação forçada, fora do tom. Aliás, tudo é acompanhado pelo avô, que despeja boemia pelos poros e pérolas de sabedoria em suas falas. Nada mais clichê. A única personagem que se salva do naufrágio geral é a da mãe (Mariana Lima). Melhor seria tornar o avô narrador do filme — ele funcionaria como elemento unificador, meu caro Jabor.

Em poucos minutos, toda a ideia inicial torna-se rarefeita e Jabor passa a dar atenção apenas ao sexo, realizando uma paródia involuntária de A Primeira Noite de um Homem. O adolescente Paulo perde-se em cenas de gosto duvidoso sob a orientação de um avô boêmio e de um pai cheio de repressão e concupiscência, respectivamente dentro e fora de casa. Aqui, Jabor consegue o impossível: fazer Marco Nanini, o avô materno, realizar uma atuação forçada, fora do tom. Aliás, tudo é acompanhado pelo avô, que despeja boemia pelos poros e pérolas de sabedoria em suas falas. Nada mais clichê. A única personagem que se salva do naufrágio geral é a da mãe (Mariana Lima). Melhor seria tornar o avô narrador do filme — ele funcionaria como elemento unificador, meu caro Jabor.

Os problemas do filme começam pelo roteiro interminável, repetitivo e verborrágico, e seguem pela direção de arte tosca, pela falta de estrutura, pelas alegorias deselegantes, pela má direção de atores e, para terminar, pela pieguice e inverossimilhança – por exemplo, o personagem do protagonista é dividido entre três garotos de idades diferentes e nada em comum, inclusive a cor dos olhos varia!

O filme começa com o anúncio do final da Segunda Guerra Mundial e passa a acompanhar a em flash-backs a história dos pais de Paulo (Dan Stulbach e Mariana Lima), mostrando como se apaixonaram e passaram a se detestar. As cenas da infância de Paulo num colégio católico são ainda boas, apesar da onipresente e lastimável direção de arte.

O filme começa com o anúncio do final da Segunda Guerra Mundial e passa a acompanhar a em flash-backs a história dos pais de Paulo (Dan Stulbach e Mariana Lima), mostrando como se apaixonaram e passaram a se detestar. As cenas da infância de Paulo num colégio católico são ainda boas, apesar da onipresente e lastimável direção de arte.

O estilo também não se decide. Em alguns momentos é uma história adolescente, noutros é a crônica da crise de um casal, noutros é uma chanchada dos anos 70, noutros o único humor são os trocadilhos chulos, ainda noutros é um musical e tudo isso sem um elemento unificador que justifique as alterações de estilo.

Saudades de um Rio antigo? Saudades de um (mau) cinema? Saudades de um avô querido? Da mãe? Nostalgia de si mesmo? Impossível responder qual foi a intenção de Jabor à beira de seus 70 anos.

O melhor do filme é a epígrafe de mineiro-carioca Drummond:

As coisas findas

Muito mais que lindas

Essas ficarão

Dois tópicos cinematográficos

AUTO-AJUDA ENTRE SEMIDEUSES E A CAIXINHA BERGMAN. Tenho desmedida admiração por Ingmar Bergman e Johann Sebastian Bach. O que não sabia, até anos atrás, era da admiração que Bergman nutria pelo alemão. Nos livros do diretor sueco, há referências diretas a Bach. Não são observações triviais ou meramente elogiosas, são observações de profundo conhecedor, de alguém que estudou inclusive o complexo simbolismo numérico que perpassa várias obras.

Ele diz ter utilizado a música de Bach nas cenas mais importantes de seus filmes ou, pelo menos, naquelas em que achava que a atenção do espectador pudesse ser dividida com a música. A escolha era quase sempre entre Bach ou o silêncio. No livro “Lanterna Mágica”, Bergman transcreve uma longa conversa que teve com o ator Erland Josephson. Nela, nos revela que, nos momentos de maior desespero, costuma contar para si mesmo uma história vivida por Bach.

Johann Sebastian havia feito uma longa viagem de trabalho e ficara dois meses fora. Ao retornar, soube que sua mulher Maria Barbara e dois de seus filhos haviam falecido. Dias depois, profundamente triste, Bach limitou-se a escrever no alto de uma partitura a frase que serve para consolar Bergman: Deus meu, faz com que eu não perca a alegria que há em mim.

Bergman escreve em A Lanterna Mágica:

Eu também tenho vivido toda a minha vida com isto a que Bach chama “a sua alegria”. Ela tem-me ajudado em muitas crises e depressões, tem-me sido tão fiel quanto meu coração. Às vezes é até excessiva, difícil de dominar, mas nunca se mostrou inimiga ou destrutiva. Bach chamou de alegria ao seu estado de alma, uma alegria-dádiva de Deus. Deus meu, faz com que eu não perca a alegria que há em mim, repito no meu íntimo.

Às vezes eu, o limitado e ateu — tal como Bergman — Milton Ribeiro, repito esta frase. Ela me emociona, me acalma e me faz pensar que minha alegria ainda está ali comigo, tem de estar. É um grito infantil que reconheço facilmente e que ainda não me abandonou.

Deve ter sido um íntimo grito infantil o que bradei quando vi uma caixa com 4 filmes de Bergman à venda na videolocadora. Fiquei louco e arrematei O Sétimo Selo, Morangos Silvestres, A Fonte da Donzela e Gritos e Sussurros. São filmes que conheço quase cena a cena. Só não entendo uma coisa: por que a caixa traz 3 filmes do final da década de 50 e um filme de 71? Por que esta confusão? Ao final dos 50, Bergman fez 5 filmes de enfiada que são a maior seqüência que um cineasta já realizou:

1955: Sorrisos de uma Noite de Verão,

1956: O Sétimo Selo,

1957: Morangos Silvestres,

1958: O Rosto e

1959: A Fonte da Donzela.

Então, por que tirar 2 e substituí-los por Gritos e Sussurros? Gritos está entre os meus 10 mais de todos os tempos, mas qual a razão desta falta de critério? Poderiam ter feito outra caixa com, por exemplo:

Gritos e Sussurros (1971),

O Ovo da Serpente (1976),

Sonata de Outono (1977),

Da Vida das Marionetes (1979),

Fanny e Alexander (1981) e

Infiel (que foi dirigido por Liv Ullmann mas possui texto, cor e pedigree deste grupo de filmes bergmanianos).

E outra com os muito citados e pouco vistos:

Através do Espelho (1961),

O Silêncio (1962),

Persona (1965),

A Hora do Lobo (1966) e

A Paixão de Ana (1968).

Chega de delírios!

INDICAÇÃO DE FILME BOM. Quero elogiar um tremendo filme. Trata-se Reconstrução de um Amor, criativa tradução de Reconstruction, filme dinamarquês de 2003, dirigido por Cristoffer Boe. A sinopse do filme nos leva a pensar em algo já visto: “Homem e mulher se conhecem e tentam se desvencilhar de seus relacionamentos para ficarem juntos.” O inédito do filme são os artifícios utilizados na montagem. Não pretendo estragar o prazer de ninguém, mas prestem atenção à voz do narrador quando ele diz: “Tudo aqui é montagem, mas mesmo assim dói”. Alguns comentaristas compararam o papel do escritor que há no filme (representado pelo ator Krister Henriksson) com alguns personagens de Bergman. Pode ser… É, talvez não tenha sido tão casual o fato de eu ter lembrado tanto do velho Ingmar nos últimos dias…

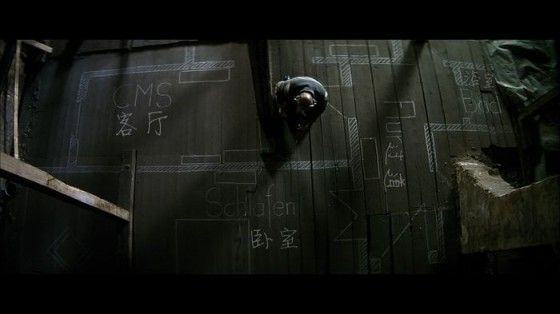

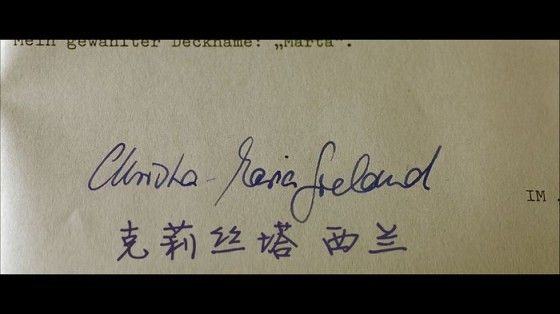

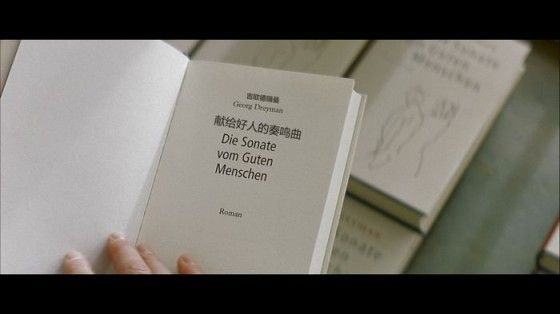

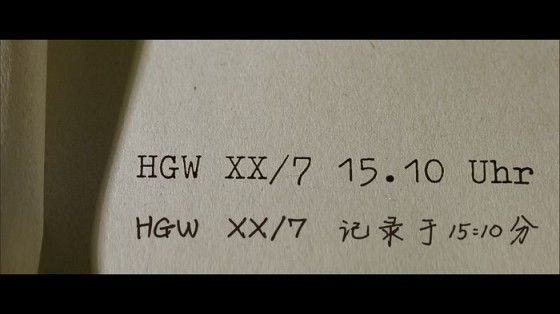

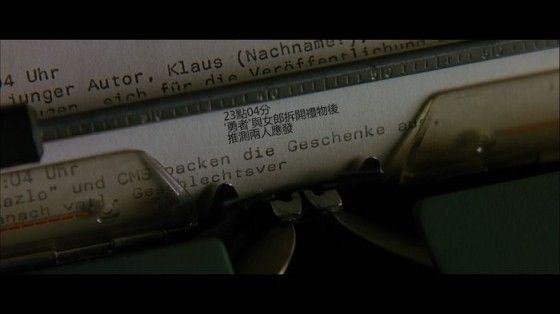

As incríveis legendas chinesas para "A Vida dos Outros"

Muito legal a forma de integração das legendas em chinês ao filme A Vida dos Outros (Das Leben der Anderen), tremendo filme de Florian Henckel von Donnersmarck. Em vez de deixar a tradução fora da imagem, no local onde ficam escritos os diálogos, o chineses escolheram integrar a tradução daquilo que aparece escrito na imagem a ela própria. Num primeiro momento, eu não notei a alteração; a coisa só ficou clara com a imagem do livro. É uma cena inesquecível do livro que precede a leitura da dedicatória e a afirmação “Não, é para mim mesmo”. Vontade de rever tudo… Baita filme.

Muito legal a forma de integração das legendas em chinês ao filme A Vida dos Outros (Das Leben der Anderen), tremendo filme de Florian Henckel von Donnersmarck. Em vez de deixar a tradução fora da imagem, no local onde ficam escritos os diálogos, o chineses escolheram integrar a tradução daquilo que aparece escrito na imagem a ela própria. Num primeiro momento, eu não notei a alteração; a coisa só ficou clara com a imagem do livro. É uma cena inesquecível do livro que precede a leitura da dedicatória e a afirmação “Não, é para mim mesmo”. Vontade de rever tudo… Baita filme.

Fonte: ChinaSMACK.

"O Sétimo Selo": Bergman usa o cinema para reflexão

André Setaro

Publicado originalmente no Terra

Ingmar Bergman (14/07/1918 – 30/07/2007), um dos maiores pensadores do cinema, morreu há três anos, com 89 anos de idade completados poucas semanas antes de seu passamento. A coluna lembra o genial cineasta através de seu belo “O sétimo selo”.

Não apenas um cineasta, mas um autor completo, um pensador que se vale do cinema para refletir suas angústias, suas dúvidas, refletir sobre a condição humana, Ingmar Bergman é um dos maiores realizadores cinematográficos de todos os tempos. Houve uma época, nos idos dos 60 e 70, que o seu nome despertava imensa curiosidade e, por causa dela, formou-se um verdadeiro culto ao diretor, que alguns chamaram de bergmania. Se na primeira fase de sua carreira não conheceu o sucesso nas bilheterias, considerado pelos exibidores um cineasta maldito, a partir dos meados dos anos 60 um mercado se abriu para suas obras. Principalmente na sua “fase psicanalítica” – “Cenas de um Casamento”, “Face a Face”, “Sonata de Outono”… Os filmes de Bergman que mais aprecio, no entanto, exceção se faça a “A Paixão de Ana” (1970), e, também a “O Silêncio”, são aqueles da primeira fase, notadamente “O Sétimo Selo” “Morangos Silvestres”, “A Fonte da Donzela”, “Noites de Circo”, “Mônica e o Desejo”, “Sorrisos de uma Noite de Verão”, “Juventude”, entre outros. No frigir dos ovos, entretanto, posso dizer que admiro a todos os seus filmes.

“O Sétimo Selo”, obra-prima da primeira fase do cineasta, ainda que produzido em 1956, somente em 1976, vinte anos depois de sua realização, foi lançado no Brasil através da distribuidora “Cinema 1” e, aqui na Bahia, apresentado neste mesmo ano no antigo cine Nazaré da Praça Almeida Couto. Já “Morangos silvestres” obteve estréia ainda na segunda metade do decurso dos 50, conseguindo grande impacto e estupefação na época de seu lançamento Alegoria tragicômica em forma de mistério medieval, com um desenvolvimento livre do imaginário da Idade Média, “O sétimo selo” ( “Det sjunde inseglet”) tem sua fábula estruturada na volta de Antonius Blok (Max Von Sydow) à Suécia após dez anos de luta na cruzada e o jogo que estabelece com a Morte num tabuleiro de xadrez. Antonius e seu lacaio Jons (Gunnar Blornstrand) se dirigem, por uma longa jornada, ao castelo onde moram, e, no caminho, contemplam uma terra arrasada pela peste. Este itinerário de Blok, do erro inicial à Verdade final, é conduzido com extrema maestria por Ingmar Bergman, que se utiliza, aqui, do cinema, como um veículo “filosofante” e reflexivo acerca da condição humana. No percurso, Blok e Jons encontram vários personagens, mas apenas um casal de artistas mambembes se constitui num remanso de paz e tranquilidade, longe da mesquinharia e da hipocrisia dos outros. Blok, entretanto, continua o jogo de xadrez com a Morte (impressionante caracterização de Bengt Ekerot), mas esta, de repente, ganha partida. Vencedora, precisa levar consigo todos os personagens, deixando na vida somente o casal de cômicos (Bibi Andersson e Nils Poppe), o único capaz de desfrutá-la de maneira pacífica e feliz.

“O Sétimo Selo”, antes da consagração definitiva que se daria, um ano depois, em “Morangos silvestres”, já coloca Bergman, no panorama internacional, como um dos grandes cineastas do século XX. Trata-se de um filme, a rigor, gnoseológico em que se estuda a origem e a possibilidade do conhecimento por parte do homem. Por autor, os filmes de Bergman se constituem, na verdade, em variações sobre um mesmo tema. Em todos eles, presentes: a incomunicabilidade dos seres, a angústia do estar-no-mundo, a inevitabilidade e o mistério da morte, os tormentos da relação amorosa… “O sétimo selo” volta às raízes do cinema nórdico de Victor Sjostrom e Mauritz Stiller, à floração sueca, quando a natureza tinha uma forte influência no comportamento das personagens. Assim, “Det sjunde inseglet” pertence à série de filmes que Bergman realizou e que possuem um “decór” histórico, ainda que o fato de a ação localizada na Idade Média não tira a esta obra magistral seu caráter contemporâneo. O homem que Bergman estuda é o homem do aqui e do agora.

Veja-se o caso dos dois protagonistas principais, o Cavaleiro e seu lacaio, que formam, a seu modo, um binômio no qual se debate o tema das fontes das possibilidades de conhecimento – não somente o conhecimento de Deus mas de tudo aquilo que escapa à constatação estrita dos sentidos. Elementos de mistérios – a bruxa, a peste, a procissão penitencial.., simbolismos e participações insólitas, como a personagem da Morte, criam, em “O sétimo selo”, um clima tenso ao qual contribuem uma planificação e uma iluminação ( do artista Gunnar Fischer antes de Bergman trabalhar com o iluminador Sven Nykvist) cuidadas com esmero.

Em “O Sétimo Selo”, como a afirmar a condição de autor do cinema moderno, Bergman mostra uma constância temática e estilística, um universo ficcional próprio e um estilo – que faz o artista! – pessoalíssimo. À guisa de um pequeno exemplo, que se veja alguns personagens secundários, os quais, vêem se repetindo nos filmes de Bergman de filme a filme: o casal dos artistas ambulantes (presentes desde Noites de Circo até O Rosto”; a controvérsia estabelecida entre o ferreiro e sua mulher – contraponto e complemento. Nas palavras do ensaista Claude Beylie (no indispensável “As obras-primas do cinema, Martins Fontes): “A mensagem é clara. Continuamos ameaçados pela peste, que se chama, hoje, guerra nuclear, e, diante deste perigo, não há outro recurso além dos corações puros. Bergman opõe ao fanatismo e à intolerância, “O leite da ternura humana”. No entanto, seu filme nada tem de dogmático. Ele joga o jogo da ingenuidade iconográfica, desenvolve livremente o imaginário medieval. Faz-nos pensar em Durer, nas xilogravuras de Hans Beham, na “dança macabra” de Orcagna. A reflexão filosófica é irrigada sem cessar por um onirismo límpido e, até, por traços de humor, notadamente através do personagem do escudeiro.”

André Setaro é crítico de cinema e professor de comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Baita mentira

Há tanto tempo que te amo, de Philippe Claudel

Há tanto tempo que te amo (Il y a longtemps que je t’aime), de Philippe Claudel, é um filme de título enganador. Pensamos numa história de amor, mas não é nada disso. Há tanto tempo que te amo é uma frase de uma canção que as duas irmãs protagonitas do filme (Kristin Scott Thomas e Elsa Zylberstein) cantavam quando crianças. Na verdade, o filme mostra uma bergmaniana exposição da dor.

A história começa com a libertação da irmã mais velha, presa durante 15 anos. A princípio, não somos informados dos motivos da prisão por tempo tão longo. O estreante Philippe Claudel, com notável controle, vai aos poucos elegantemente nos concedendo os fatos. Por um motivo inteiramente pessoal, chorei inúmeras vezes. Os sentimentos e as reações de Scott Thomas são meus velhos conhecidos.

Explico: em 2004, uma motocicleta bateu em meu carro parado. O motoqueiro morreu. Não recebi nem multa de trânsito. Nada de álcool, apenas fatalidade. O perito disse que não podia precisar o que tinha ocorrido porque o pessoal da EPTC (empresa que administra o trânsito de Porto Alegre) tinha retirado meu carro e a moto do local. Meu advogado me alertou que eu deveria “forjar testemunhas”, pois ninguém viu o acidente, que acontecera muito cedo da manhã, em dia útil. Eu resolvi que não o faria por dois motivos: havia uma morte e não submeteria amigos meus à mentira de terem visto o acidente. Não tenho nenhuma reclamação da família da vítima. Eles queriam que eu fosse punido e conseguiram. Mas nunca entraram com processo civil por danos, etc. Eu pouco falei durante o processo. De uma forma perigosa para mim, respeitei a vítima.

Digo isto apenas para situar o que sei, o que passei, e o que mostra o filme: para algumas pessoas, a pior punição é a que nós mesmos decidimos receber. É nossa culpa, mesmo que esta seja pequena como a minha ou imensa como a da personagem de Scott Thomas quem decide. O filme de Claudel constrói minuciosamente a lógica interna de uma personagem que aceita o auxílio externo sempre com pesadas restrições, sempre em razão de ter decidido que só poderia elaborar e livrar-se da culpa se sofresse daquela forma. Eu passei 3 anos fazendo trabalhos comunitários (dei aulas de matemática), fui até feliz. Ela passou 15 anos na prisão. Porém, no fundo, a punição foi o lentíssimo tratamento da culpa.

Como disse um crítico do Estadão um tanto grandiosamente, “as prisões interiores podem mais opressoras do que as instituições penais da vida real”.

O trabalho das duas atrizes principais do filme é absolutamente arrebatador. Eu não sabia que Kristin Scott Thomas era capaz de algo tão perfeito e dilacerante.