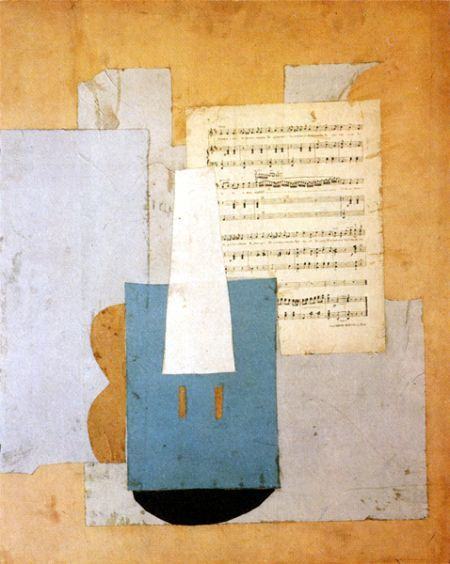

Romeu foi cedo para o concerto em que interpretaria a Sinfonia Concertante para Violino, Viola e Orquestra, K. 364, de Wolfgang Amadeus Mozart. Chegando ao teatro, arrumou-se, afinou atentamente o instrumento e, como não tinha nada para fazer, foi ver quem estava no teatro antes de praticar mais um pouco. Logo que entrou na área administrativa, viu o maestro Tardue conversando com as secretárias. Procurou evitá-lo, não precisaria de uma discussão naquele momento, mas ele lhe fez um gesto amistoso convidando Romeu a aproximar-se. O maestro tratava de alguma questão administrativa e não dirigiu-lhe a palavra até terminar seu assunto.

– Já paramentado, Romeu? Que horas são? – perguntou finalmente.

Romeu riu e respondeu que o Dia do Violista era uma instituição rara e que pretendia aproveitá-la ao máximo. Tardue levou-o cordialmente até sua sala e disse que sua evolução nos ensaios fora surpreendente.

– Entendo perfeitamente o fato de alguém motivar-se agredindo quem lhe pareça um obstáculo.

Romeu não respondeu e Marc seguiu:

– Sim, eu acredito que você fantasiou uma hostilidade que nunca ocorreu entre nós. Eu, ao menos, não tive a menor intenção. Por que eu teria convidado justo você para substituir o húngaro?

– Que húngaro, maestro?

– Ora que húngaro?! Aquele que habitualmente interpreta a Sinfonia Concertante com Elena e que passou a faltar compromissos por motivo de saúde.

Romeu entendeu que Tardue desejava humilhá-lo citando um fato que antes evitara: o fato de que ele estava no papel de um mero substituto de última hora. Intuitivamente, evitou desconcentrar-se e respondeu

– puxa, maestro, não sabia. Que sorte a minha, não? Pois fazer minha estréia como solista em nossa orquestra com alguém do porte de Elena Sofonova é como entrar em campo ao lado de Zidane ou…

– Zidane e Pelé, certamente. E fui eu quem defendeu a introdução de um membro da orquestra ao lado de Elena. O Conselho não desejava, mas, por insistência minha, consegui. Será um belo concerto.

Romeu assentiu de forma entusiasmada e refletiu que aquele seria o momento exato para despedir-se do maestro; afinal, não seria nada bom não exercitar sua ironia a apenas duas horas do concerto. Tinha que manter-se mobilizado, concentrado. De voltar ao corredor, viu que havia luz num dos camarotes e bateu na porta. Como imaginava, após alguns segundos, a luz tornou-se ainda mais intensa com a presença de Elena à sua frente, sorridente e convidando-o a entrar. Falando num inglês menos estropiado que o de Romeu, ela lhe falou que trouxeram-na muito cedo do hotel para que ela se preparasse, mas que aquilo não era necessário a uma moça despojada e despreocupada como ela. Estava de calças jeans e camisa, ambas muito justas, que demonstravam ainda mais claramente sua beleza.

Tranqüilo, Romeu perguntou-lhe quantas vezes ela tinha interpretado a Sinfonia Concertante antes e ela respondeu-lhe que apenas duas ou três vezes além da gravação que fora lançada pela ECM.

– Ah, sim. E com quem foi a gravação?

– Com Kim Kashkashian. O convite partiu dela, claro. As you know, ela é filha de armênios e fomos parte do mesmo país até alguns anos. Acho que ainda é natural uma armênia procurar uma lituana para tocar, mesmo uma inexpressiva como eu – disse Elena.

– Vocês ainda têm muito contato entre si? Isto é, russos e lituanos e armênios e húngaros… São colaboradores habituais ou tudo ficou no passado?

– Não, há uma certa inimizade, até. Ou toco em meu país com grupos de lá ou estou no ocidente. Ultimamente, mais no ocidente, as you can see.

– Pensei que costumavas tocar esta obra com um húngaro… – tentou Romeu.

– Ainda não o conheço! – respondeu Elena com seu melhor sorriso. – Mas se der um bom marido, estou interessada!

Desta vez, Romeu e Elena Sofonova finalmente sorriam com a mesma intensidade. Depois, ela lhe perguntou sobre o Brasil, achando incrível que alguém abandonasse um país de natureza tão pródiga e que produzia tão bons músicos, como ela comprovara em muitos CDs e nos últimos dias. Romeu estava encantado com a simpatia da moça que agora lhe oferecia um doce que ganhara e que não deveria comer para manter a fama de que as russas, ou quase, eram sempre loiras, altas e magras.

Ele se despediu, dirigindo-se depois a seu armário. Um colega avisou que hoje ele tinha direito a um camarote ao lado da deusa, mas Romeu rejeitou, preferindo que o lugar de sempre entre os músicos. Ensaiou muitas vezes a belíssima entrada que faria em uníssono com Elena. Lembrou do filme Amadeus, em que aquele início fora utilizado; Romeu sabia que o público ficaria encantado desde os primeiros segundos daquela música perfeita.

Repetiu-a muitas vezes até ver Elena, já de vestido longo, juntar-se a ele, refazendo os primeiros compassos agora em dueto. Romeu notou que, pouco a pouco, os dois alteravam a dinâmica de tal forma que sua entrada, após a longa introdução orquestral, pareceria um bem humorado mergulho na massa sonora da orquestra. Não pensava absolutamente em mais nada.

O concerto foi um sucesso. Elena, Romeu e a Orquestra Nacional do Porto foram ovacionados, com os solistas e Tardue retornando duas vezes ao palco. No segundo retorno, Tardue fez questão de entrar com o braço sobre os ombros de Romeu, demonstrando ao público seu apoio a um instrumentista da orquestra, a alguém que fazia seu dia a dia ali e que não era um solista internacional.

Foram os três jantar juntos, acompanhados de alguns amigos. Era a despedida de Elena, que viajaria no dia seguinte para Paris. Foi um jantar feliz e cansado; Romeu sentou-se ao lado da lituana e recebia os cumprimentos junto com ela. Não estava preocupado nem ressentido; sabia que fizera boa figura. À saída, quando se dirigiam para a porta do restaurante, Marc Tardue fez questão de pôr-lhe o braço novamente sobre os ombros, perguntando como tinham sido seus trinta minutos de glória. Romeu não respondeu, apenas desvencilhou-se do maestro para despedir-se do restante do grupo. Trocou um longo abraço com Elena.

Chegando em casa, o violista tratou de arrumar a casa antes de dormir. Recolocou a cadeira de frente para a televisão, o cachecol do Boavista voltou a ornamentar a TV, o rádio temático retornou à mesa e só então foi preparar a cama para dormir, pensando que sua sala era melhor que o Bessa Século XXI, o estádio do desastrado Boavista daquele ano.

-=-=-=-=-=-

O primeiro movimento da Sinfonia Concertante está aqui, a entrada dos solistas ocorre lá pelos dois minutos, após a longa introdução:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xWxtMYLfuA4&feature=related[/youtube]

E termina aqui:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q2QmmYVSu1I&feature=related[/youtube]

Observação final: Marc Tardue foi o regente da Orquestra Nacional do Porto por oito anos até o final do ano passado. Não o conheço e nem sei nada a respeito dele. Os outros nomes e personagens foram inventados, exceto o de Elena Sofonova, que foi a atriz principal de Olhos Negros, filme de Nikita Mikhálkov.