Na primeira parte do último texto, escreverei uma pequena introdução sobre meu diletantismo radical de escolher um compositor para passar centenas de horas a lê-lo e ouvi-lo. Há muita coisa boa e muita porcaria publicada. Já as gravações são quase todas boas. Ele não é compositor para músicos diletantes…

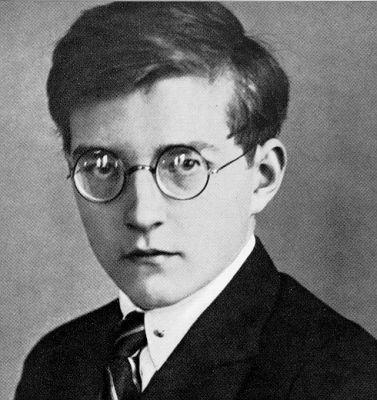

Os piores textos vêm daquelas alas que atribuem ou buscam descobrir alguma posição política no homem e na obra. Tais posturas, encontráveis tanto à direita quanto à esquerda, com predominância daquela, servem apenas para mostrar a ideologia de quem escreve, o que, convenhamos, pouco interessa neste caso. Depois de muito ler, fica clara a grande e falsa exposição que Shostakovich obteve durante da Guerra Fria, no Oriente e no Ocidente. Ambos os lados o utilizaram como exemplo de suas teses. Ele e outros intelectuais soviéticos foram espécies de caixas pretas nas quais se podia adesivar as mais diversas opiniões e posições. Não, Shostakovich nem representava o governo soviético, nem esteve ao lado dos dissidentes Soljenítsin e Sakharov. Se teve inúmeras oportunidades de permanecer no Ocidente e não o fez (argumento da esquerda), também sofreu horrores com Jdanov, Stálin e mesmo depois (argumento da direita); se escreveu ironias ao estado soviético (Cantata Rayok, argumento da direita), também cantou o heroísmo da revolução em obras não encomendadas. Shostakovich parece-me ter sido alguém cujo pensamento político possuía pouca relevância e que agia sempre como artista e ponto. Só isso? Não, em minha opinião, ele era um comunista muito crítico e reto, com uma complexa relação de amor e ódio ao poder da URSS. Apenas Stálin era cem por cento abominado. Era um artista, não um político; não seguia as linhas tortuosas, às vezes indefensáveis, que os partidos frequentemente defendem. Utilizou-se de temas de sua época, porém a perspectiva sob a qual via o mundo era, curiosamente, sempre foi a dos mortos. Dos mortos pelos nazistas, pelos anti-semitas, pelos soviéticos, por Stálin ou pelo passar do tempo, como em toda sua obra final. Como escreveu Fernando Monteiro, toda grande obra gira em torno de três temas: Amor, Deus e Morte. Acho que Shostakovich, teve muito a dizer sobre todos, principalmente sobre os dois últimos temas; o primeiro pela inexistência, o segundo pela onipresença.

Aliás, com o passar do tempo — o qual tem o bom costume de fazer aparecer a verdade e o pouco recomendável hábito de fazer desaparecer nossos pobres corpos –, a discussão sobre o pensamento político de Shostakovich tornar-se-á ociosa e ficará o que interessa: o homem e o compositor; e este era um sujeito brilhante e produtivo, deprimido e eufórico, que torcia interminavelmente os dedos, como mostram os filmes soviéticos, sentado num trem olhando a chuva bater na janela; que homenageava a pureza de alguns revolucionários e criticava ou expelia seu amargor e sarcasmo aos governantes; que permanecia parado por horas em silêncio com os amigos de que gostava — e só com eles.

Por falar em gostar, o que gosto em Shostakovich é sua música. Ela é produto de um artista apaixonado e inacreditavelmente produtivo. A forma com que ele se relacionou com seu tempo serviu à sua música e não o contrário. Escrevia para ser compreendido e para expressar-se, mas não tinha ilusões de mudar seu país e o mundo, que é como parece pensar quem só vê política na arte de Shostakovich. Sua música, antiquada para os modernos e moderna para os anacrônicos (sem ofensas, sem ofensas…), consegue ser visceral e cerebral, e concordo com este artigo quando seu autor fala no quanto a audição de Shostakovich demandou-lhe subjetivamente. Não é música para ser assimilada nas primeiras abordagens e nem esquecida facilmente. São experiências oferecidas por alguém disposto a buscar tudo o que estivesse à mão para expressar o que desejava e que produziu uma obra séria, sarcástica, deprimente, divertida, inteligente, lúdica e extraordinária: às vezes, tudo ao mesmo tempo.

A seguir, comento as três últimas grandes obras de Shostakovich.

Quarteto de Cordas Nº 14, Op. 142 (1972-73)

Este é quase um quarteto para violoncelo solo e trio de cordas, tal é a proeminência dada àquele instrumento. É um quarteto inspiradíssimo, escrito em três movimentos (Allegretto – Adagio – Allegretto), e que tem seu centro dramático em um dilacerante adagio de 9 minutos. Não consigo imaginar uma audição deste quarteto sem a audição em seqüência do Nº 15. Eles, que costumam aparecer juntos, seja em vinil ou em CD, formam, em minha imaginação, uma só música.

Quarteto de Cordas Nº 15, Op. 144 (1974)

Este trabalho, assim como a sonata a seguir, são tidas como obras-primas e seriam os dois principais “réquiens privados” de Shostakovich. Concordo.

O que dizer de um obra escrita em seis movimentos, em que quatro deles são adagio e os outros dois são adagio molto, sendo que, destes dois últimos, um é uma marcha funeral e outro um epílogo…? Ora, no mínimo que é lenta. Porém, como estamos falando do Shostakovich final, estamos falando de uma obra que tem como fundo a morte. Há três movimentos realmente notáveis nesta música: a Serenata: Adagio, a Marcha Fúnebre – Adagio Molto e o musicalmente espetacular Epílogo – Adagio Molto. O Epílogo recebeu vários arranjos sinfônicos e costuma aparecer — separadamente ou não do resto do quarteto — em gravações orquestrais.

Sonata para Viola e piano, Op. 147 (1975) – A Última Composição

Esta é a última composição de Shostakovich e uma de minhas preferidas. Ele começou a escrevê-la em 25 de junho de 1975 e, apesar de ter sido hospitalizado por problemas no coração e nos pulmões neste ínterim, terminou a primeira versão rapidamente, em 6 de julho. Para piorar, os problemas ortopédicos voltaram: “Eu tinha dificuldades para escrever com minha mão direita, foi muito complicado, mas consegui terminar a Sonata para Viola e Piano”. Depois, passou um mês revisando o trabalho em meio aos novos episódios de ordem médica que o levaram a falecer em 9 de agosto.

Sentindo a proximidade da morte, Shostakovich escreveu que procurava repetir a postura estóica de Mussorgsky, que teria enfrentado o inevitável sem auto-comiseração. E, ao ouvirmos esta Sonata, parece que temos mesmo de volta alguma luz dentro da tristeza das últimas obras. A intenção era a de que o primeiro movimento fosse uma espécie de conto, o segundo um scherzo e o terceiro um adágio em homenagem a Beethoven. O resultado é arrasadoramente belo com o som encorpado da viola dominando a sonata.

Os primeiros compassos da Sonata ao Luar, de Beethoven, uma obra que Shostakovich frequentemente executava quando jovem pianista, é citada repetidamente no terceiro movimento, sempre de forma levemente transformada e arrepiante, ao menos no meu caso… O scherzo possui uma marcha e vários motivos dançantes, retirados de uma outra ópera baseada em Gógol — seria sua segunda ópera composta sobre histórias do ucraniano, pois, na sua juventude ele já escrevera O Nariz (1929) — que tinha sido abandonada há mais de trinta anos. Outras alusões são feitas nesta sonata. Há pequenas citações da 9ª Sinfonia (de Shostakovich), da 4ª de Tchaikovski, da 5ª de Beethoven, da Sonata Op.110 de Beethoven, de Stravinsky, Mahler e Brahms. E a abertura da Sonata utiliza trecho do Concerto para Violino de Alban Berg, também conhecido pelo nome de “À memória de um anjo”, o qual é dedicado à filha de Alma Mahler, Manon, morta aos 18 anos, com poliomielite.

Creio não ser apenas invenção deste ouvinte- – há uma constante interferência do inexorável nesta música, talvez sugerida pela intromissão de temas de outros compositores na partitura, talvez sugerida pela atmosfera melancólica da sonata, talvez por meu conhecimento de que ouço um réquiem. O fato é que Shostakovich estava aguardando.

Shostakovich morreu sem ouvir a sonata, que foi estreada num concerto privado no dia 25 de setembro de 1975, data em que faria 69 anos.