O Jane Austen Centre mostrou ao mundo nesta semana uma figura de cera da autora criada por uma equipe de especialistas, utilizando técnicas baseados em relatos de testemunhas oculares contemporâneas de Jane.

Será mesmo?

Publicado no Sul21 em 12 de novembro de 2011

O Sul21 acompanhou a escritora portuguesa Lídia Jorge na Feira do Livro de Porto Alegre. Ela é uma das principais romancistas portuguesas em atividade e veio à cidade lançar seu livro O Vento Assobiando nas Gruas. Ela nasceu em 1946, no Algarve, em Portugal. Licenciada em Filologia Românica e professora do ensino secundário, ensinou em Angola e Moçambique antes de se fixar em Lisboa. Lídia tem dez romances publicados, além de ensaios, volumes de contos, de literatura infantil e peças de teatro. Sua obra alcança grande êxito junto à critica e ao grande público. Temas rurais, africanos e sobre a solidão da mulher são preocupações centrais na obra de Lídia Jorge. Seus principais romances são O Dia dos Prodígios (1980), Notícia da Cidade Silvestre (1984), A Costa dos Murmúrios (1988), O Vento Assobiando nas Gruas (2002) e A Noite das Mulheres Cantoras (2011). A escritora recebeu o Grande Prêmio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (2003), o prêmio Correntes d’Escritas (2004), o Prêmio de Literatura da Fundação Günter Grass (2005), na Alemanha, o Prêmio do Público (2005) no Salão de Literatura Europeia, em Cognac, na França, e o Prêmio Jean Monnet da Literatura Europeia. Abaixo, alguns trechos de conversas com Lídia Jorge.

A literatura entrou muito cedo na minha vida. Minha família era formada de pessoas pobres que, em princípio, não deveria ter uma pequena biblioteca, mas havia uma pequena biblioteca em minha família. E esta ficou dentro de uma caixa por muitos anos. Quando eu era criança, tive a sorte de encontrar bons livros dentro daquela caixa que foi de um bisavô meu, a quem eu devo tudo e que, apesar de ser um homem pobre, era um homem culto e que deixou esses livros. E eu os lia. Eram livros, sobretudo, de conteúdo romântico. Livros de Júlio Dinis, Camilo Castelo Branco. E eu via que aquelas historias sempre terminavam de uma forma terrível, porque eram histórias de abandono, de prostituição, de homens que seduziam as mulheres e depois as abandonavam com crianças, filhos que vinham para assassinar os pais, pessoas que morriam dentro de masmorras… Quer dizer, era tudo uma coisa de tal dramatismo… E eu lia para minha família em voz alta, porque eles pediam de noite para eu ler. Eu lia aquelas histórias e depois não dormia, porque pensava que o mundo dos adultos era horrível. Eu não queria crescer; confundia tudo, o plano da realidade com o plano da ficção. Sentia que o mundo era uma traição. E o que fazia em resposta? Começava, para me entreter, a reescrever aquelas historias, mas ao contrário. Pegava algumas pequenas coisas das historias e dava finais felizes àquelas figuras. Sobretudo cuidava para que os pais reencontrassem seus filhos. Acho que escrevi dezenas e dezenas de historias de noites de natal, em que aparecia uma pessoa à porta, alguém de barba, uma pessoa disfarçada, um velho que depois tirava a barba e era o pai das crianças. Quer dizer, eu queria no fundo encontrar uma harmonia, eu queria dar pais aos filhos, filhos aos pais, amantes às mulheres… Eu queria, na minha inocência, organizar o mundo. E eu comecei assim. Depois, pela vida afora, eu pensei em diversos finais felizes. Mas nos bons livros poucas vezes há finais com harmonia. Mas nunca deixei de, para além da última pagina, reclamar uma harmonia para o mundo. Eu faço aquilo que gosto de ler. Gosto que as últimas páginas — mesmo dentro da maior desgraça — me digam que há uma vida para recomeçar de outra forma. Então, eu escrevo com essa intenção. Às vezes tenho um pouco de vergonha de dizer isso, porque essa é uma idéia que está completamente fora de moda. Acho que por mais malvados que os escritores sejam, a verdade é que todos escrevem para reescrever o mundo, para reclamar uma outra ordem. E eu assumo isso diretamente, mas com um pouco de vergonha.

A identidade portuguesa perpassa todos os meus livros. Eu não faço isso de propósito. Quem teve uma juventude como tiveram as pessoas da minha geração, sob uma ditadura, fica com uma ideia de mudança. E nestes anos, Portugal ganhou imensas coisas e perdeu outras tantas. Perdeu uma coisa que foi a ilusão do império, que era uma coisa estúpida, mas que foi construtora de uma identidade. Pensávamos que éramos imensamente grandes no mundo. Éramos pequeníssimos. É confortador ao pobre pensar-se como grande. Então o que nos foi tirado recentemente foi muito difícil de suportar. Há pouco tempo o Eduardo Lourenço falava que nós sentíamos aquilo que seria a “dor do membro fantasma”. Quer dizer, o membro foi cortado e nós sentíamos a dor no membro. Os portugueses não sabiam se orientar e só conseguimos nos orientar encontrando uma outra identidade na companhia da Europa. Parecia haver uma nova grandeza nisso. E então entramos no continente como os pobres da Europa. Os portugueses, ao contrário do que se diz, são pessoas com grande sentido de dignidade e isso nos machucou muito. Transformamo-nos num local onde os avós eram analfabetos e os netos eram doutores. Ainda hoje muita mãe analfabeta que vê o seu filho ser licenciado. Foi um salto brutal. De repente, caímos num mundo completamente diferente. Houve conflito social, houve conflito familiar, houve conflito de valores, houve conflito religioso, houve conflito de toda natureza. Estamos num tempo extremamente desafiador. Se há alguma coisa que eu possa fazer, é ser testemunha do meu tempo. Eu escrevo sobre o percurso que testemunho. Penso que se eu puder deixar um livro do qual os mais velhos possam dizer: “Olha, foi com esse livro que eu senti o que era a minha vida” e para os novos dizerem: “Olha, esse tempo foi assim”, estarei realizada. O que eu quero, é me tornar uma colunista do meu tempo. Porque é nesse tempo que eu nasci e é isso que eu sei.

Virgílio Ferreira dizia: “O título é a primeira coisa que se escolhe, mas a última que se adota”. E eu acho que essa fórmula é verdadeira. Nós não começamos a escrever um livro sem ter um título. O que sabemos é que ele é provisório, ou pelo menos cremos que ele seja provisório e começamos a pensar: “Uma hora eu vou mudar”. Ora, acontece que quando escrevi a última parte de O Vento Assobiando nas Gruas, sabia que o personagem principal era o condutor da linguagem daqueles homens que estão na casinha das gruas. Hoje, sou perita em gruas. Fui a vários estaleiros, passei dias inteiros conversando com homens que conduziam gruas para saber se o que eu tinha inventado era certo. Porque sabemos muito mais do que julgamos saber. E os escritores normalmente escrevem só com o que sabem e depois vão ver se está correto. E muitas vezes está, quase sempre está. Eu não modifiquei nada no livro após ter andado dentro das fundações da construção civil. O que aconteceu foi que verifiquei que essa é uma profissão extremamente perigosa, que exige um manejo e uma perícia extraordinária para conduzir a grua. E então, a certa hora, esse homem que conduz a grua percebe o que fizeram a ele e ele sente-se tão ofendido que deseja morrer e pensa numa espécie de suicidio. Percebe o vento lá em cima. O que normalmente faria um condutor de gruas? Desceria, mas ele não desce. Fica lá à espera de ser derrubado. E os amigos lá embaixo começam a notar que ele não quer descer, que ele quer acabar com a sua vida. Esta é uma das cenas. Eu escrevi o livro todo o tempo pensando em substituir o título no fim. Meu editor dizia que era mau e eu tinha dúvidas. E então comecei a procurar outras possibilidades, tive várias ideias, mas nada parecia bom. A certa altura, abri uma revista, que na passagem do ano de 1999 para o ano 2000 lançara uma pergunta a vários escritores e artistas de todo o mundo, sobre como seria o futuro. Como seria a mudança de um milênio para outro? E então fui vendo aqueles da minha geração, os que nasceram no mesmo período e pude descobrir que Bernie Guilford, um americano que vive em Paris, tinha respondido de maneira muito interessante. Ele tinha escrito um pequeno poema que se chamava “Carta chinesa a um amigo longínquo”. E o poema dele era sobre gruas. E a ideia era mais ou menos essa: “Gruas que lentamente caminham ao longo de um lago / onde se espalham as nuvens. / Nem amigo, nem pássaro, nem clima, nem amor, / poderá mudar / seja o que for”. Isto é, um homem da minha geração, que nasceu numa cidade bem diferente da minha, escreve uma carta a um amigo longínquo, que vive em Paris, que tem exatamente a mesma ideia. E que diz, de fato, que por mais que eu queira, por mais lucidez que eu tenha, nem pássaro, nem amigo, nem o clima, nem o amor, poderá mudar seja o que for. Há pessoas que passam uma vida inteira escrevendo uma obra pra dizer “não pode ser assim”, mas a gente percebe que as forças todas vão contra aquilo que a gente pensa. Então eu pensei: “Se esse homem pensa isso, por que motivo vou mudar meu título que tem a ver, primeiro com o tema das gruas que estão modificando a terra, às vezes para o bem, às vezes para o mal. E se é um título que me diz tanto a respeito, por que não iria mantê-lo?”. E iniciei uma longa batalha. Primeiro com o editor, depois com os os jornalistas que me disseram: “Que título estranho, que coisa mais esquisita. Lídia escreveu um livro sobre construção civil”.

Costumam me perguntar: “Como você se sente escrevendo como mulher?”. E eu digo sempre que escrevo como mulher, mas que desejo, quando escrevo, ser homem, criança, velho, velha, jovem, adolescente, uma pessoa virtuosa, uma monja, uma prostituta, um ladrão, um homem sério, um homem do século XX, um homem do século XII. E talvez queira ser a porta de uma casa, um objeto, um armário de uma casa que foi do século XVIII. Eu quero ser o armário. Quero ser talvez um cão que passa a correr na rua e que cheira coisas que a gente nem sabe o quê. Eu quero ser um lobo, quero saber como o lobo faz, como ele fareja. Eu quero ser tudo. Até mesmo um animal diferente. Eu quero saber como é ser um animal diferente. Eu acho que é isso que a literatura faz. Nós queremos ser tudo em todas as coisas, nós queremos ver o que há em todos os seres.

A Mulher de 30 Anos é um dos piores livros de Honoré de Balzac. Certamente, é o pior que li. Logo ele, um minucioso criador de personagens e tramas, escreveu um história frouxa, desarticulada e meio sem pé nem cabeça. Devia estar apressado e premido por dívidas, o que frequentemente lhe acontecia. Poderia citar uma dúzia de excelentes romances perfeitos de Balzac, mas este é de matar. Apesar disto, seu belo título inspirou-nos a criar o termo “balzaquiana” no Brasil. Esta palavra, que só existe em nosso país, serve para caracterizar as mulheres na faixa dos 30 anos, como no título da obra. Na época de Balzac e mesmo depois, a idade de 30 anos era um turning point decisivo para as mulheres: ou estavam caindo fora do mercado casamenteiro para tornarem-se tias — tolerados fracassos sociais, bem entendido — ou, se estivessem vivendo casamentos infelizes, estavam perplexas ante o irremediável, como a personagem de Balzac. Isto excita nossa imaginação, mas…

Dos 17 volumes das obras de Balzac editadas e reeditadas pela Globo (com traduções impecáveis de gente como Mário Quintana, Paulo Rónai, etc.), li uns 12. Posso dizer que as balzaquianas são a exceção da obra de Balzac. As verdadeiras balzaquianas — as que estão nos romances — são as jovenzinhas e as tias velhas, nunca as mulheres de 30 anos. Nossa confusão criou uma expressão culta e… equivocada, pura fantasia sobre o nome de um livro. O autor não deu maior atenção aos problemas das trintonas.

Porém, além das mulheres balzaquianas, existem as situações kafkianas. Este não chega a ser um equívoco, mas reduz a obra de Kafka. Cada vez que alguém está numa situação que não compreende, passa a vivenciar uma “situação kafkiana”. Concordo que parte da obra de nosso homem de Praga seja dedicada a problemas de natureza insolúvel, e incompreensível, mas e o resto? O fato literário mais típico e perturbador da obra de Kafka é a revolucionária e insistente utilização da parábola. Esta sim é kafkiana. São parábolas pesadas, porém não são assim tão incompreensíveis. Segundo o dicionário Aurélio, um dos significados da palavra parábola é o de ser uma “Narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior”. Não é a descrição perfeita de um Franz Kafka menos kafkiano?

Porém, além das mulheres balzaquianas, existem as situações kafkianas. Este não chega a ser um equívoco, mas reduz a obra de Kafka. Cada vez que alguém está numa situação que não compreende, passa a vivenciar uma “situação kafkiana”. Concordo que parte da obra de nosso homem de Praga seja dedicada a problemas de natureza insolúvel, e incompreensível, mas e o resto? O fato literário mais típico e perturbador da obra de Kafka é a revolucionária e insistente utilização da parábola. Esta sim é kafkiana. São parábolas pesadas, porém não são assim tão incompreensíveis. Segundo o dicionário Aurélio, um dos significados da palavra parábola é o de ser uma “Narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior”. Não é a descrição perfeita de um Franz Kafka menos kafkiano?

Acho que as fotos do autor também contribuem para a confusão. Quase sempre sério com suas orelhas de abano, ele parecia um solitário atrapalhado com a vida. Porém, na verdade, tratava-se de um namorador habitué dos cafés de sua bela cidade. Sua característica mais estranha era a de não conseguir criar se o ambiente não fosse 100% silencioso, o que não é tão incomum. Assim sendo, ele acabou criando sua grande obra dentro de uma pequena casa dentro do Castelo de Praga onde sua irmã morava. Quem conhece Praga, sabe que kafkiano mesmo é o cara subir aquela escadaria interminável todos os dias após o trabalho. Ali sim, ele podia escrever.

Publicado no Sul21 em 29 de junho de 2013

O Globe Theatre de Londres é associado ao maior dramaturgo de todos os tempos: William Shakespeare. A casa foi construída em 1599 por sua companhia de teatro. Shakespeare detinha 12,5 % das ações da mesma. Dois dos seis acionistas – Richard Burbage e seu irmão Cuthbert Burbage – possuíam 25% cada e um quarteto de 12,5% cada era formado por John Heminges, Agostinho Phillips, Thomas Pope e o famoso dramaturgo. Foi o primeiro teatro construído por atores para atores. Porém, após estrear várias peças do grande autor, o Globe foi destruído por um incêndio no dia 29 de junho de 1613, exatamente há 400 anos. O Globe foi inaugurado no outono de 1599, com Júlio César e a maioria das grandes peças de Shakespeare pós-1599 foram escritas para o teatro.

No século XVII, qualquer incêndio podia transformar-se numa grande tragédia, tanto que em 1666, um terço da cidade foi destruída pelo fogo. As ruas eram estreitas, herança da transformação urbana acelerada a partir do século XIII, quando Londres virou capital do reino. A técnica contra incêndios era muito prosaica: eram usados baldes d`água e, quando não funcionavam, era providenciada a derrubada das construções contíguas para impedir o espraiamento do fogo. Só que a decisão de derrubar casas dependia de uma autorização do prefeito da cidade, que analisava empiricamente os ventos e a umidade do ar e das casas. Risco completo.

A indecisão para se fazerem as derrubadas era compreensível diante de seus custos, tanto de demolição quanto de reconstrução. No grande incêndio de 1666, houve demasiada hesitação e, quando as demolições foram autorizadas, grande parte da cidade já estava em chamas. Então os imóveis passaram a ser simplesmente explodidos, o que criou outros focos de fogo. Também não se sabia o número de vítimas dos sinistros pelo simples fato de que os não nobres não eram registrados. Do ponto de vista do estado, sumia gente que não existia. No grande Incêndio foram destruídas, pelo fogo e pela ação humana, 13.200 casas e uma área de 1,7 km²

Antes do incêndio, nos quase 15 anos em que esteve ativo, o Globe foi um estrondoso sucesso. No século XVI, as companhias de teatro apresentavam-se em locais improvisados, geralmente em bares ou na rua. Em 1576, James Burbage construiu o The Theater, primeira casa do gênero do país. Em 1581, Shakespeare juntou-se a Burbage escrevendo peças e trabalhando como ator. Apesar da casa sempre lotada, sobrevieram problemas financeiros e a casa acabou fechada. A curiosidade é que o Globe foi construído com a madeira do desmonte do The Theater. Do mesmo modo que o Theater, o Globe vivia com a casa cheia e as peças apresentadas eram normalmente de seu famoso sócio.

Então, no dia 29 de junho de 1613, o Globe incendiou durante uma performance de Henrique VIII. Um canhão de luz pegou fogo, inflamando as vigas de madeira. De acordo com os poucos documentos existentes, ninguém ficou ferido, exceto um homem que perdeu as calças, tendo sido apagadas com cerveja por seus amigos. Era o que estava à mão. As peças teatrais, naquela época, recebiam um povo ruidoso e festivo, que vibrava com as cenas, vaiava os vilões e assobiava, desejando ou não as seduções . Não havia estatuto que impedisse o uso do álcool.

O Globe foi reconstruído no ano seguinte, porém, como todos os outros teatros de Londres, foi fechado e destruído pelos puritanos em 1642, dando lugar a outro tipo de construção. Atualmente, Londres ostenta o Globe na margem do Tâmisa, na região de Southwark. Não é o ponto exato do ex-teatro de Shakespeare. Ele se localizava há uns 230m de onde está hoje. Não ficava exatamente na margem. A reconstrução é fiel e foi feita com base nos edifícios de 1599 e 1614. O atual Globe apresenta exclusivamente peças de Shakespeare. O Grupo Galpão, de Belo Horizonte, é a única companhia brasileira que se apresentou lá. Houve uma temporada de Romeu & Julieta que está documentada em DVD.

Há em Shakespeare paixão, ambição, amor, inveja, traição, tudo isso temperado por poesia e lirismo absolutamente originais. O Globe era e é um edifício de forma octogonal, com abertura no centro. De dentro do teatro, vê-se o céu. Não existia cortina e, por causa disso, os personagens mortos – muita gente morre nas sanguinárias peças de Shakespeare – tinham que ser retirados por auxiliares. Todos os papéis eram representados pelos homens – mulheres eram proibidas de entrar em cena – , sendo os mais jovens os encarregados de fazerem papéis femininos. No período Globe, é certo que o autor estreou Hamlet, Otelo, Rei Lear e Macbeth, talvez Romeu e Julieta e Júlio César. Foi o chamado “Período Trágico”.

Falar de Shakespeare é como falar de um ser mitológico, de um produtor de trágedias, comédias, dramas históricos e sonetos geniais. Sua obra, assim como a de pouquíssimos outros artistas, é quase indiscutível. Em Shakespeare, a Invenção do Humano, do crítico literário Harold Bloom, nota-se a dificuldade de falar de um autor tão completo. Para Bloom, Shakespeare não apenas era dono de um cérebro muito privilegiado, como também criou personagens igualmente inteligentíssimos, que seriam capazes de refletirem sobre si próprios, sobre a interação com os outros para, a partir daí, crescerem dentro das histórias, modificando suas maneiras de pensar e agir. Mas a agudeza mental dos personagens são muito bem temperadas, não existem personagens meramente frios ou chatos. Os personagens têm humor, sarcasmo, poder de sedução e são muito diferentes entre si.

Bloom destaca Hamlet e Rosalinda (de As You like it), mas talvez seja Falstaff o maior de todos. Falstaff é o soldado que não quer saber da guerra. Foi o personagem mais popular na época em que Shakespeare estava vivo. Ele aparece no drama histórico Henrique IV e na comédia As Alegres Comadres de Windsor. “Não quero glória. Dêem-me vida”. Hamlet é alguém que não acredita em nada, principalmente em si mesmo, não obstante estar entregue a uma permanente reflexão. Ele tem sete monólogos absolutamente céticos na enorme peça. E Rosalinda é uma mulher apaixonada que corteja homens e é irônica em relação àquilo que mais deseja: o amor.

Mas é impossível estabelecer a grandeza de Shakespeare em uma pequena crônica, que na verdade, era sobre aquela curiosa construção que restou queimada há 400 anos.

The New York Times cita ainda dificuldades de professores, matemáticos e historiadores

Do R7

O jornal norte-americano The New York Times afirmou, em reportagem publicada em seu site no último fim de semana, que ser escritor no Brasil é a “mais patética de todas as profissões”.

O diário inicia a reportagem dizendo que os escritores brasileiros participaram de diversos encontros literários em países como Alemanha, Suécia e Itália, mas, mesmo assim, a carreira é desprezada no País.

O The New York Times adverte que, se você for ao Brasil, “não conte a ninguém sobre seu real ofício”. A publicação afirma que “não apenas vão negar seu cartão de crédito na mercearia, mas certamente eles irão rir de você e ainda vão questionar”.

— Não, sério, o que você faz para sobreviver?

A publicação, porém, lembra de Paulo Coelho, que é visto como dono de uma vasta, útil e lucrativa coleção de livros publicados.

O jornal destaca ainda que os escritores não estão sozinhos nessa jornada. Segundo a edição 2013 do ranking Global Teacher Status Index (Indicador Global de Professores, em tradução livre), referente à qualidade de vida dos educadores, o Brasil figura próximo da última posição na lista que reúne 21 países.

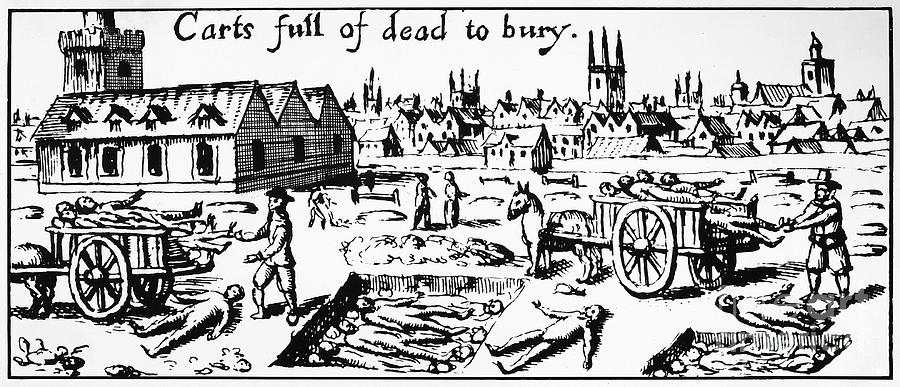

A chamada Grande Peste de Londres (1665-1666) foi uma epidemia que vitimou entre 75.000 e 100.000 pessoas, ou seja, um quinto da população da cidade. Um Diário do Ano da Peste (A Journal of the Plague Year) é um livro muito enganador escrito por Daniel Defoe (1660-1731), escritor e jornalista que completa mais um aniversário de morte neste domingo, 21 de abril. Até Gabriel García Márquez, que não é exatamente um tolo, quando se encantou pela obra, caiu no conto de que era uma reportagem da lavra do grande jornalista que o inglês também era. Sua perspectiva alterou-se muito ao ser informado de que Defoe tinha entre quatro e cinco anos de idade quando ocorreu a peste bubônica londrina. O autor descreve a peste como um repórter gonzo que, espicaçado pela curiosidade, vive de rua em rua cada drama, apesar do receio de contrair a doença. Como Defoe conversa com famílias que contam seus dramas em detalhes, é óbvio que se trata de um relato parcialmente ficcional. Defoe também era um ficcionista de mão cheia e estilo bastante original: num ambiente em que os escritores eram cheios de floreios e de citações à mitologia, ele era o escritor simples e direto que criara o livro mais mais vendido da Inglaterra três anos antes: Robinson Crusoe.

No livro, todo o esforço é para que o contato com os doentes seja minimizado a fim de que fosse evitada a transmissão da peste. Casas eram fechadas com doentes dentro. Também eram tomados cuidados extremos com a água. A angústia do leitor moderno aumenta muito ao saber que tudo aquilo era em vão. Os contemporâneos do escritor ignoravam como a peste bubônica era disseminada: a doença contaminava os ratos, as pulgas sugavam sangue contendo bacilos e as mesmas atacavam homens, inoculando-os. A contaminação dava-se de rato para homem através da pulga. O incrível é que Defoe faz referências aos grande número de ratos, mas não chega a apontá-los como um potencial problema. Os sintomas eram dor de cabeça, frio, dores nas costas, pulso e respiração aceleradas, febre alta e grande inquietação. Em 70% dos casos, a morte acontecia entre três e quatro dias.

Daniel Foe, de pseudônimo um pouco mais nobre – Daniel Defoe –, foi o autor, dentre outros, de três livros extraordinários: além de Um Diário do Ano da Peste e do conhecidíssimo Robinson Crusoe, Defoe foi o autor do igualmente clássico Moll Flanders, outro exemplo de romance realista “com interesses práticos e imediatos, não clássicos e remotos”, como escreveu Anthony Burgess (autor de Laranja Mecânia). Com efeito, sua formação foi o jornalismo. Pode-se dizer que a primeira versão de Defoe foi a do jornalista combativo e posicionado. A segunda foi ainda jornalística: ele percorreu seu país em busca de relatos rápidos, curiosos e despretensiosos. Será que eram todos ficção? A pergunta se justifica. Afinal, às vezes, Defoe trazia entrevistas surpreendentes com criminosos à beira do patíbulo. Ninguém testemunhou nenhuma delas, mas tais “confissões” ainda quentes, presumivelmente saídas da boca do inferno, faziam enorme sucesso.

Aos 43 anos de idade, na época da Rainha Ana, Defoe — um dissenter, nome dado aos protestantes ingleses não anglicanos — passou a atacá-la em razão de ela ser anglicana. O escritor acabou preso e condenado à exposição no pelourinho. Voltou a liberdade mas, dez anos depois, voltou ao cárcere em razão de outros panfletos contrários ao governo. Cansado das lutas, quando já tinha mais de 60 anos, veio a terceira versão e ele passou a dedicar-se exclusivamente ao romance. Mas mesmo o romancista não abria mão do jornalista. O estilo de Defoe é direto e abre mão de floreios e das demonstrações de erudição e outros que tais, tão apreciados por seus colegas. Ele sempre utilizou o verídico e o crível como apoio.

Em 1719, ele publicou Robinson Crusoe. Naquela primavera, esgotaram-se quatro edições do livro, revelando-se um excelente negócio para Defoe, que o considerava uma mercadoria, uma ficção popular, algo que dava mais lucro que o jornalismo. A história é conhecida. O personagem-título é um náufrago que passou 28 anos em uma remota ilha tropical, encontrando índios – alguns deles canibais – e todo o gênero de aventuras pelo caminho. De grande sucesso, o livro recebeu considerações inclusive de Karl Marx, que escreveu que Crusoe não representava aquilo que diziam dele – uns diziam que ele seria uma representação do homem universal, outros da superioridade do homem branco – e sim o homem capitalista em seu momento heroico. A leitura de Marx, assim como as outras citadas podem ser facilmente reconhecidas no livro de Defoe.

Mas seus grandes livros são Moll Flanders e Um Diário do Ano da Peste. Na época de Defoe, os romances tinham títulos enormes. O de Moll Flandres diz quase tudo a respeito:

A canadense Alice Munro ganhou o Nobel de Literatura de 2013. Desde 1976, quando o laureado foi Saul Bellow, que um prêmio não me dava tanta satisfação. É raro ficarmos satisfeitos com as escolhas da Academia Sueca. Brodsky (1987) e Seamus Heaney (1995) foram duas boas excepções, mas houve anos de absoluto nonsense: 1989 (Cela), 1992 (Walcott), 1997 (Fo) e 2004 (Jelinek).

Contista admirável, Alice Munro nunca escreveu romances. Estão publicados em Portugal, pela Relógio d’Água, seis dos catorze livros que publicou entre 1968 e 2012. (Cinco estão traduzidos pelo poeta José Miguel Silva; um por Margarida Vale de Gato.) Aos 82 anos, depois de anunciar que se retirava da literatura, o prêmio representa o triunfo do storytelling.

Do blog Da Literatura

P.S. de Milton Ribeiro — No Brasil, a Companhia das Letras lançou O Amor de uma Boa Mulher, Fugitiva e Felicidade Demais, creio. E a Globo lançou Ódio, amizade, namoro, amor, casamento. E acho que é só.

Quem conheceu Otto Maria Carpeaux descrevia-o como uma espécie de monstro. O escritor José Roberto Teixeira Leite era seu amigo e desenhava assim a figura do austríaco: “Carpeaux foi um dos homens mais feios que conheci. Sua aparência neandertalesca, todo mandíbulas e sobrancelhas, fazia a delícia dos caricaturistas: parecia um troglodita, mas um troglodita que lia Homero e Virgílio no original, que se deliciava e ensinava sobre Bach e Beethoven, que diferenciava e palestrava sobre Rubens e Van Dyck”. Carpeaux também era gago. Carlos Drummond de Andrade, outro amigo, disse que, numa viagem de carro, ele foi citar Kierkegaard. “Começou a falar quando saímos de Juiz de Fora, Ki… Ki… Ki… e só completou o nome do autor dinamarquês em Barbacena, uns 80 quilômetros adiante’.

Antes de ser Otto Maria Carpeaux no Brasil, ele foi Otto Karpfen, um austríaco que estudou filosofia (doutorou-se em 1925), matemática (em Leipzig), sociologia (em Paris), literatura comparada (em Nápoles) e política (em Berlim); além de dedicar-se à música. Mesmo gago, ele falava e escrevia em inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, flamengo, catalão, galego, provençal, latim e servo-croata. Mas não sabia muito da língua portuguesa quando chegou ao Brasil no final de 1939, fugido da Alemanha nazista. Tinha pai judeu e mãe católica. Identificava-se como católico. Quando chegou, foi trabalhar no interior do Paraná, numa fazenda, no campo.

O austríaco Stefan Zweig chegou aqui já famoso. Era um romancista muito popular. Judeu e austríaco, foi também poeta, dramaturgo, jornalista e biógrafo. Para as gerações mais antigas, Zweig era principalmente o autor de biografias. Escreveu várias: de Dostoiévski, Dickens, Balzac, Nietzsche, Tolstoi, Stendhal e uma famosíssima na primeira metade do século XX, de Maria Antonieta. Conseguiu o reconhecimento como romancista nas décadas de 20 e 30. Neste período, destacam-se os romances “Amok” (1922), “Angústia” (1925) e “Confusão de Sentimentos” (1927).

Em 1934 deixou o país e passou a viver na Inglaterra, entre Londres e Bath, onde se naturalizou cidadão britânico. Com o início da Segunda Guerra Mundial e o avanço das tropas de Hitler, o casal atravessou o Atlântico em 1940 e se estabeleceu nos Estados Unidos. Em 22 de agosto do mesmo ano, veio pela primeira vez ao nosso país. Ao todo, Zweig e sua esposa Lotte fizeram três viagens ao Brasil. Durante a primeira, entre 1940 e 1941 para uma série de palestras, escreveu:

“Você não pode imaginar o que significa ver este país que ainda não foi estragado por turistas e tão interessante. Hoje estive nas cabanas dos pobres que vivem aqui com praticamente nada (as bananas e mandiocas estão crescendo em volta), as crianças se desenvolvem como se estivessem no Paraíso — , a casa inteira, desde o chão, lhes custou seis dólares e, por isso, são proprietários para sempre. É uma boa lição ver como se pode viver simplesmente e, comparativamente, feliz — uma lição para todos nós que perdemos tudo e não somos felizes o bastante agora”.

É uma visão sociologicamente ingênua, mas demonstrava algum amor pelo país que adotaria.

O judeu Herbert Caro veio da Alemanha para Porto Alegre. Tinha em comum com Carpeaux a cultura literária enciclopédica e o profundo amor pela música. Na Alemanha, fora impedido de exercer a advocacia devido à promulgação das primeiras leis antissemitas pelo governo nazista. Primeiramente, refugiou-se na França, onde estudou Letras Clássicas na Universidade de Dijon. Para sustentar-se, dava aulas de latim e pingue-pongue – Caro havia integrado a seleção alemã de tênis de mesa durante seis anos e sido um dos dirigentes da federação de 1926 a 1933. Permaneceu um ano na França. Pressentindo a proximidade da guerra, buscou novo exílio. O Brasil surgiu como a melhor opção. Afinal, um amigo dissera que era um país barato de se viver. E Herbert Caro chegou a Porto Alegre em 7 de maio de 1935. Na mala, pouca coisa; no cérebro, um vocabulário de cerca de três mil palavras que aprendera em algumas aulas de português antes da viagem.

O vocabulário permitia que ele entendesse o Correio do Povo e pedisse informações na rua sem compreender perfeitamente a resposta. O ouvido ainda não estava acostumado. Seus conhecimentos de Direito eram inúteis e o doutorado em Filosofia também pouco valia na Porto Alegre da década de 30. O domínio de várias línguas proveu a subsistência nos primeiros anos e direcionou sua vida.

Publicado em 26 de janeiro de 2013 no Sul21

Mentira. São 45 livros porque 5 receberam dois votos.

Inspirado por Carlos Willian Leite, do Jornal Opção, de Goiânia, o Sul21 convidou dez romancistas, poetas, ensaístas ou críticos literários para nomearem as cinco piores obras de autores brasileiros que conhecem. Obviamente, a escolha reflete o gosto pessoal e o conhecimento de cada um dos dez “jurados” e não uma condenação irremediável. Trata-se de uma anti-lista, contrária às listas habituais de melhores.

Ampliando a ideia inicial, pedimos que, a cada voto, fosse acrescentada de uma a cinco linhas justificando a escolha. Por iniciativa nossa, informamos aos votantes que não divulgaríamos seus nomes, postura que foi rechaçada por dois deles, Fernando Monteiro e Ronald Augusto, que têm suas iniciais apontadas logo após seus votos. Os outros “jurados” apenas aceitaram as regras sem comentá-las. Deste modo, não podem receber a imputação de terem planejado agir sob o manto do anonimato…

(Carlos André Moreira também pediu que seus votos fossem indicados. Justificativa abaixo (*)).

Por falar em anonimato, o autor desta introdução não votou.

Assim, acrescentamos as iniciais C.A.M. aos respectivos votos. A seguir, então, em ordem alfabética por título, a lista dos 50 livros para morrer antes de ler:

Tive de ler por obrigação e acabei tomando ojeriza pelo personagem principal do livro: a azia do protagonista.

Romance artificialmente construído, com pretensões de “clima internacional” que termina por criar situações ridículas como a do casal de amantes, personagens centrais, que passam uma noite inteira trepando nas ruínas de Pompeia porque se distraíram (trepando, já) e não perceberam que o sítio arqueológico havia sido aferrolhado, de acordo com o horário de fechamento dos portões (17h). Tudo bem. O homem e a mulher não se incomodam… Sem colchão, sem lençol, sem travesseiro, sem mais nada, continuam a trepar e só vão sair das ruínas quando os funcionários reabrem Pompeia para os turistas, às 10h da manhã seguinte. É mole? Não. Teria que ser muito dura (a noite). Por cenas como essa, melhor morrer antes de ler. (F.M.)

— Essa pérola do cancioneiro gauchesco tem uma das mais mal escritas primeiras páginas da história da literatura universal. O resto do livro vai pelo mesmo caminho.

— Contar a Guerra dos Farrapos a partir das mulheres próximas ao general Bento Gonçalves não é ideia ruim. Mas é tudo canhestro no livro: a narrativa, o enredo, a construção dos personagens. Uma leitura que dura para sempre, no mau sentido.

Achado um único exemplar num sebo de Montevidéu pelo livreiro Monquelat de Pelotas. Antes nunca o encontrasse!

Conto de fadas de superação do interdito social. História irrealista que pretendia demonstrar que as tendências (pseudo) democráticas dependiam apenas da boa vontade cristã das pessoas. Daí a Globo ter exibido a novela que tanto agradou a classe média, sempre politicamente equivocada e alienada.

Embora Índio Vargas seja autor de um dos livros mais importantes sobre a ditadura militar, “Guerra é Guerra, dizia o Torturador”, este aqui parece um esboço que alguém mandou inadvertidamente para a gráfica e foi publicado sem passar por revisão. Falta foco, estrutura, cuidado com a prosa, os episódios desmentem uns aos outros, repetem-se, quando não se perdem em digressões que não acrescentam nada, nem tensão. (C.A.M.)

— Bobo. A fantasia não dá nem uma novela das seis, o texto é primário. É um crime fazer os adolescentes lerem essa chatice dizendo que se trata de literatura, pior, de um clássico. Esse livro só tem importância dentro da história da literatura brasileira, coisa que o professor pode resumir numa linha e poupar os alunos.

— Clássico absoluto e abominado nas salas de aula brasileiras, mas permanece sendo lido, vendendo e com lugar cativo na alma de cada mau professor deste grande país!

A orelha promete um “épico eletrizante”, “baseado em fatos reais” (a malfadada passagem de Villegagnon pelo Brasil). Na verdade, “eletrizantes” são as imagens, algumas das mais feias da história da literatura brasileira, como essa: “Uma robusta garça fora ferida e grunhira como um porco”. O autor criou um mundo perigoso, em que os personagens sentem apenas emoções-clichê, como uma “mistura de pavor e ódio”, e em que podem ser “tragados por piratas ou pelos abismos do mar” (tentemos visualizar isso…). Definitivamente não recomendo.

Romance fraquíssimo, que nada tem a ver com a sutileza de um Antonioni, em certa tarde, olhando para árvores descabeladamente agitadas: “Como é fotogênico o vento!”, como registrou o mestre italiano da (verdadeira) suavidade na sua “Trilogia da Incomunicabilidade”, bem longe do realismo rastaquera do Tezza desse livro. (F.M.)

Psicologismo mediano misturado com literatura convencional que tenta disfarçar, sem sucesso, um estilo a meio caminho do entretenimento em tom pastel e da autoajuda intimista. Narrativa para lobas fleumáticas. (R.A.)

Muito ruim. Influenciado por Lorca (?) até no título, além das situações de “dramaticidade” de estilo juvenil em torno de mulheres confinadas à maneira exatamente de “A Casa de Bernarda Alba” (sem ter, entretanto, conseguido imitar a qualidade do inspirado poeta andaluz). Em tempo: não seria “tigresa”?… (F.M.)

Há uma diferença bastante grande entre construir personagens inteligentes e colocar frases de efeito e nomes de grandes pensadores em suas bocas. Talvez o Juremir não soubesse disso ao escrever o seu primeiro livro. Triste é perceber que segue sem sabê-lo até hoje.

Para ser justo com o falecido, eu poderia ter mencionado a obra poética inteira como exemplo da pior poesia feita no Brasil. No gênero, o autor talvez tenha sido a maior impostura de todos os tempos. Por ser endinheirado e porque publicava os grandes poetas de seu tempo, era apontado, por eles, como um grande poeta. (R.A.)

Não é nem romance nem obra sociológica. Até nos faz pensar que no Brasil se praticou e se pratica a democracia racial , via miscigenação e que na casa grande havia senhores bons e na senzala escravos submissos. Cáspite !!!

— A história de um picareta que odeia o Brasil e passa o tempo todo citando frases de viajantes e pensadores que desancaram o País e seus habitantes. Acho que ninguém vai querer ler uma autobiografia do Diogo Mainardi, mas por precaução, foi para a lista.

— Mainardi não tem muita preocupação com ideias, propostas, alternativas. Sua intenção é de apenas bater, sua arte é a da objeção. Um livro cuja intenção é a de vender o complexo de vira-latas do autor. Não obtém o riso, não informa, não nada. Merece presença aqui.

É um mistério o prestígio que Cuenca desfruta como “autor da nova geração”, já que sua obra parece reunir justamente os piores maneirismos da sua geração: abuso de ironia, pretensão acima da qualidade de seu texto, investimento em fórmulas que já não convencem. Este seu primeiro romance é um bom exemplo: um “romance urbano” com um “protagonista deslocado”, perdido em “questões de sobrevivência e sexo”, redigido em uma “escrita cinematográfica”, que na verdade é uma prosa que se pretende densa e nebulosa, mas apenas abusa de orações coordenadas sem parecer que sabe onde quer chegar. Puxa, como ninguém pensou nisso antes? (C.A.M.)

Já houve um Jorge Amado, e foi suficiente.

— O que dizer quando o título diz tudo? Chico, como escritor, costuma, na minha modesta opinião, emular outros escritores, com resultados sempre inferiores aos do original.

— A prova impressa de que a genialidade em determinado campo artístico não implica em qualquer tipo de brilhantismo nos demais. Compositor de raro talento, Chico é um escritor medíocre, infelizmente. Acho que nem fã de carteirinha aguenta esse árido calhamaço de coisa alguma.

Outro livro enorme, uma biografia excessivamente ocupada do varejo, do trivial-mínimo, da vida pessoal de Fernando Pessoa, que o autor jura ter visto nas ruas de Lisboa (isto é, a alma penada do poeta), talvez sinalizando que ele, Cavalcanti Filho, escrevesse sobre quantas vezes, por exemplo, um bardo alfacinha é capaz de ir ao banheiro, num único dia, depois de ter repetido o fundo prato da caldeirada do “Martinho das Arcadas”… (F.M.)

Publicado em 12 de janeiro de 2013 no Sul21

Sem dúvida, a crônica não é um gênero recomendável a quem almeja a posteridade. Afinal, os cronistas normalmente escrevem para o dia seguinte e seus produtos, como se fossem modernos palimpsestos*, são substituídos no outro dia. Certamente, as crônicas duram mais um pouco mais quando são publicadas em revistas, e sua glória absoluta é aparecerem em livro. Hoje, com a internet e os blogs, as crônicas são publicadas instantaneamente e talvez sejam ainda mais voláteis. O tempo de exposição das crônicas nas capas dos sites é variável e sua glória mais duradoura é a de continuar aparecendo nas pesquisas do Google ou, e aqui voltamos ao ponto comum, em livro.

Temos e tivemos excelentes cronistas em nosso país. Tivemos, por exemplo, Nelson Rodrigues e Stanislaw Ponte Preta, Paulo Mendes Campos e Fernando Sabino, Millôr Fernandes e o sobrevivente – ainda bem! – Luís Fernando Verissimo. Mas tivemos um solitário cronista que se orgulhava de ter nascido em Cachoeiro do Itapemirim e que foi o maior de todos eles: Rubem Braga.

A maioria das crônicas de Rubem Braga cumpriram seus destinos de palimpsesto. Afinal, ele escreveu mais de 15 mil crônicas para jornais, revistas, rádio e TV e não mais do que mil foram selecionadas pelo autor para publicação em livro. Ele publicou mais de 20 livros de crônicas, o primeiro aos 22 anos. O estranho é que Rubem Braga — um jornalista que por anos redigiu notícias em redações – tinha suas melhores performances quando tratava de não-notícias. Como escreveu Manuel Bandeira, o verdadeiro material de Rubem Braga é a escassez de assunto. Quando falava de um tema absolutamente simples e cotidiano, conseguia habilmente espremê-lo de modo a extrair as gotas de uma poesia que era só dele.

Rubem Braga nasceu há 100 anos, em 12 de janeiro de 1913, em Cachoeiro do Itapemirim (ES) e morreu no Rio de Janeiro em dezembro de 1990. Em 1929, matriculou-se na faculdade de Direito do Rio, transferindo-se depois para Belo Horizonte. Em 1932, ano em que se formou, foi trabalhar no Diário da Tarde, de BH. Logo, além de matérias, passou a escrever suas crônicas. No mesmo ano, cobriu para os Diários Associados, na frente de batalha, a Revolução Constitucionalista de 1932. Trabalhou como correspondente ou contratado em diversas cidades do país, tais como São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Acompanhou também a Força Expedicionária Brasileira na campanha de 1944-45, na Europa, quando era correspondente do Diário Carioca. Sempre viajou muito, escrevendo para jornais brasileiros sobre os países onde estava. Passou longas temporadas em Paris e em Santiago do Chile. Viajou do Paraguai à Índia, da Grécia à Mocambique. Em 1955, chefiou o Escritório Comercial do Brasil em Santiago durante o governo de Café Filho, mas não ficou um ano no cargo. Mandou um telegrama pedindo demissão. Em 1961, com os amigos Jânio Quadros na Presidência e Affonso Arinos no Itamaraty, tornou-se Embaixador do Brasil no Marrocos. Mas nunca se afastou do jornalismo.

Falamos que Rubem Braga trabalhou em Porto Alegre. Sim, ele passou somente alguns meses na capital gaúcha, em 1939, aos 27 anos, trabalhando no Correio do Povo. Na época, sofria perseguição política do governo de Getúlio Vargas e chegou a ser preso por algumas horas quando desembarcou.

Seu primeiro livro de crônicas, O Conde e o Passarinho, foi publicado em 1936 pela José Olympio. Na crônica que dá nome ao volume está escrito: Minha vida sempre foi orientada pelo fato de eu não pretender ser conde. De fato, nunca foi conde, sempre trabalhou muito, apesar da fama de ser um ermitão de temperamento introspectivo, mas ganhou um apelido nobiliárquico: era chamado de “O Príncipe da Crônica”. Seus temas sempre foram as ruas das cidades onde viveu, suas árvores, seus pássaros – adorava descrevê-los – , as mulheres, a infância, o mar, os amigos, a saudade e a morte. Escreveu também muitas crônicas políticas, mas não as selecionava para seus livros. Era um homem de esquerda que foi ficando cada vez mais cético a respeito do discurso político. Nunca fez o habitual percurso para a direita e criticava asperamente o Golpe de 64, mesmo sem morrer de amores por João Goulart. Morreu escrevendo como um humanista cético: Nada me desgosta mais que o primarismo dos anti-comunistas que veem tudo da Russia como obra de capetas ou o tom longamente adotado pela “Imprensa Popular” divisando em tudo que é norte-americano corrupção, imperialismo, bestialidade, ignorância. Tal independência lhe renderia muitas críticas e incompreensões, tanto dos militares quanto da “Patrulha Ideológica” dos anos 70 e 80.

Por exemplo, quatro meses após o Golpe de 64, escreveu uma crônica dizendo que este fora fruto do aventureirismo frenético do Governo João Goulart. Porém, no mesmo texto, fazia a inútil advertência de que não aprovava “tolices como a cassação dos direitos políticos de Jânio Quadros, ou de homens como Celso Furtado e Anísio Teixeira”. Dois meses depois, sua postura já era bem mais decidida:

Sempre houve no Brasil quem pregasse a necessidade de um governo forte, um governo militar. Só assim poderíamos ter ordem e respeito. Um soldado que fizesse cumprir a lei. As virtudes militares de hierarquia, de disciplina, de obediência – para acabar com a clássica bagunça brasileira.

Ora, não é isso o que vemos. Há no Recife um Coronel Ibiapina que não respeita nem Superior Tribunal Militar, nem Supremo Tribunal Federal, nem general, nem marechal: quem manda é ele, quem prende e solta é ele.

(…)

Além dos violentos, dos arbitrários, dos boquirrotos, há os piores, os que torturam presos políticos. Onde está a ordem, a disciplina, onde está o respeito?

Não, fardar a bagunça não é uma solução. Tivemos mais de um presidente civil que não toleraria nem por um minuto nenhuma dessas exibições de insubordinação.

A fama e a condição de lírico não deve ser confundida com indiferença política. Rubem Braga fundou A Folha do Povo, no Recife, jornal comunista que foi fechado e seus redatores presos e espancados. Ele próprio, Rubem Braga, esteve preso no Recife antes de sê-lo em Porto Alegre. O que houve então para ele ser insistentemente identificado como apolítico? Ora, após seus 60 anos, durante o governo Médici e em plena vigência do AI-5, realmente houve um recuo do cronista em direção ao ceticismo, mas não apenas isso: o que houve foi uma escolha estética, uma substituição da crônica social e fática pelo atemporal e indireto, características aliás, adotadas por autores como Saramago e García Márquez em seus livros, apenas para citar dois autores cujas opiniões políticas jamais foram confundidas.

Por exemplo, em Ai de ti, Copacabana, há uma pequena, famosa e delicada crônica chamada O Padeiro (texto integral ao final desta matéria). Nela, Braga descreve um entregador de pães que ia de andar em andar e gritava, logo após apertar cada campainha, Não é ninguém, é o padeiro! Superficialmente, a crônica pode ser lida como a piada do homem que dizia que era ninguém, mas a crônica também permite a leitura da história do trabalhador que entregava os pães para os ricos de Copacabana, avisando-os — e talvez pensando — que era ninguém, que não valia a incomodação de abrir a porta para recebê-lo com um bom dia. A crítica que parte da esquerda fez a Rubem Braga ignorou a dimensão humana de seus relatos, que prescindia de discursos, adotando a graça, a leveza e a transcendência. Mas eram outros tempos.

E são justamente estas crônicas — as combatidas, as indiretas, as poéticas — que Braga escolheu para os muitos livros hoje disponíveis. São crônicas líricas de fundo nada ameno. São aparentadas do Drummond de A Rosa do Povo e estão longe da literatura de salão, apesar de seus amados pássaros e árvores. E também são tristes, muito tristes como a história do homem solitário que nunca conheceu A Primeira Mulher do Nunes (texto integral ao final da matéria), da qual todos diziam maravilhas e pela qual o narrador já estava apaixonado. Mas uma coisa ou outra o impediam de conhecê-la.

Paradoxalmente, o solitário Braga mudava na presença do sexo feminino. Mulherengo, amou uma das mais belas atrizes brasileiras dos anos 40 e 50: Tônia Carrero. Conheceu-a em Paris. Rubem elogiava a sua beleza, fazia piadas — “gosto muito de seu joelho esquerdo” — e, aos poucos, conquistou-a. O marido dela proibiu que os dois se encontrassem. Tônia chorou muito, mas depois, solitária e triste, passou a sair ainda mais com Braga. Decidida a abandonar o marido, Tonia encontrava-se com Rubem num pequeno hotel. Um dia a concierge lhe deu um conselho: “Não perca nunca essa mulher. Ela é bonita demais”. Mas Tonia decidiu pelo rompimento e o escritor ameaçou matar-se debaixo das rodas dos carros de Paris. Nada. Ambos de volta ao Brasil, ele insistiu, mas Tonia o ignorou: “Então vou me jogar no mar!”, gritou Rubem.

Publicado em 30 de dezembro de 2012 no Sul21

A ensaísta Flora Süssekind, num livro sobre literatura brasileira, criou o belo título Tal Brasil, qual romance? É com este espírito — apenas com o espírito, pois nossa pobre capacidade nos afasta inexoravelmente de Flora — que pautamos para este domingo o que representou (ou pesou) a União Soviética em termos culturais. Sua origem, a Rússia czarista, foi um estado que mudou o mundo não apenas por ter se tornado o primeiro país socialista do planeta, mas por ter sido o berço de uma das maiores literaturas de todos os tempos. Quem lê a literatura russa do século XIX, não imagina que aqueles imensos autores — Dostoiévski, Tolstói, Tchékhov, Turguênev, Leskov e outros — viviam numa sociedade com resquícios de feudalismo. Através de seus escritos, nota-se claramente a pobreza e a base puramente agrária do país, mas há poucas referências ao czar, monarca absolutista que não admitia oposição e que tinha a seu serviço uma eficiente censura. Na verdade, falar pouco no czar era uma atitude que revelava a dignidade daqueles autores.

No início do século XX, Nicolau II, o último czar da dinastia Romanov, facilitou a entrada de capitais estrangeiros para promover a industrialização do país, o que já ocorrera em outros países da Europa. Os investimentos para a criação de uma indústria russa ficaram concentrados nos principais centros urbanos, como Moscou, São Petersburgo, Odessa e Kiev. Nessas cidades, formou-se um operariado de aproximadamente 3 milhões de pessoas, que recebiam salários miseráveis e eram submetidos a jornadas de até 16 horas diárias de trabalho, sem receber alimentação e trabalhando em locais imundos. Ali, havia um ambiente propício às revoltas e ao caos social, situação que antecedeu o nascimento da União Soviética, país formado há 90 anos atrás, em 30 de dezembro de 1922.

Primeiro, houve a revolta de 1905. No dia 9 de janeiro daquele ano, um domingo, tropas czaristas massacraram um grupo de trabalhadores que viera fazer um protesto pacífico e desarmado em frente ao Palácio de Inverno do czar, em São Petersburgo. O protesto, marcado para depois da missa e com a presença de muitas crianças, tinha a intenção de entregar uma petição — sim, um papel — ao soberano, solicitando coisas como redução do horário de trabalho para oito horas diárias, assistência médica, melhor tratamento, liberdade de religião, etc. A resposta foi dada pela artilharia, que matou mais de cem trabalhadores e feriu outros trezentos. Lênin diria que aquele dia, também conhecido como Domingo Sangrento, foi o primeiro ensaio para a Revolução. O fato detonou uma série de revoltas internas, envolvendo operários, camponeses, marinheiros (como a revolta no Encouraçado Potemkin) e soldados do exército.

Se internamente havia problemas, também vinham péssimas notícias do exterior. A Guerra Russo-Japonesa fora um fiasco militar para a Rússia, que foi obrigada a abrir mão, em 1905, de suas pretensões sobre a Manchúria e na península de Liaodong. Pouco tempo depois, já sofrendo grande oposição interna, a Rússia envolveu-se em um outro grande conflito, a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), onde também sofreu pesadas derrotas em combates contra os alemães. A nova Guerra provocou enorme crise no abastecimento das cidades, desencadeando uma série de greves, revoltas populares e fome de boa parte da população. Incapaz de conter a onda de insatisfações, o regime czarista mostrava-se intensamente debilitado até que, em 1917, o conjunto de forças políticas de oposição (liberais e socialistas) depuseram o czar Nicolau II, dando início à Revolução Russa.

A revolução teve duas fases: (1) a Revolução de Fevereiro, que derrubou a autocracia do czar Nicolau II e procurou estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal e (2) a Revolução de Outubro, na qual o Partido Bolchevique derrubou o governo provisório. A Revolução Bolchevique começou com um golpe de estado liderado por Vladimir Lênin e foi a primeira revolução comunista marxista do século XX. A Revolução de Outubro foi seguida pela Guerra Civil Russa (1918-1922) e pela criação da URSS em 1922. A Guerra Civil teve como único vencedor o Exército Vermelho (bolchevique) e foi sob sua liderança que foi criado o Estado Soviético. Lênin tornou-se, assim, o homem forte da Rússia, acompanhado por Trotsky e Stálin. Seu governo foi marcado pela tentativa de superar a crise econômica e social que se abatia sobre a nação, realizando reformas de caráter sócio-econômico. Contra a adoção do socialismo na Rússia ergueu-se uma violenta reação apoiada pelo mundo capitalista, opondo o Exército Vermelho aos russos brancos (liberais).

O país que emergiu da Guerra Civil estava em frangalhos. Para piorar, em 1921, ocorreu a Grande Fome Russa que matou aproximadamente 5 milhões de pessoas. A fome resultou do efeito conjugado da interrupção da produção agrícola, que já começara durante a Primeira Guerra Mundial, e continuou com os distúrbios da Revolução Russa de 1917 e a Guerra Civil. Para completar, houve uma grande seca em 1921, o que agravou a situação para a de uma catástrofe nacional. A fome era tão severa que a população comia as sementes em vez de plantá-las. Muitos recorreram às ervas e até ao canibalismo, tentando guardar sementes para o plantio. (Não terá saído daí a fama dos comunistas serem comedores de criancinhas? Num documentário da BBC sobre o século XX, uma mulher, ao lembrar-se da fome, conta que sua mãe tentou morder sua filha pequena e que ela precisou trancar a mãe e fugir da casa. Bem, continuemos).

Hoje é domingo, mas se não fosse seria feriado em Dublin. Mas há comemorações do Bloomsday em muitíssimos lugares do mundo. Uma rápida consulta ao Google comprova que haverá festas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, uma enorme em Brasília com a presença de Augusto de Campos, em Natal, outra tradicional em Santa Maria (RS) — já com dezenove anos — , entre outras. Se em Dublin o feriado existe para que as pessoas possam relembrar os acontecimentos vividos pelos personagens de Ulisses, de James Joyce, pelas dezenove ruas da cidade citadas no livro, em outras locais os admiradores do romance promovem leituras, debates, análises ou apenas diversão.

Tudo indica que o Bloomsday seja o único feriado em todo o mundo dedicado a um livro, excetuando-se a Bíblia. Read More

Publicado em 21 de outubro de 2012 no Sul21

No final de novembro, a Penguin-Companhia das Letras publicará uma nova tradução de Dom Quixote. Os dois volumes — o primeiro publicado originalmente em 1605 e o segundo em 1615 — virão dentro de uma caixa da coleção Penguin Classics. Na última terça-feira, o Sul21 entrevistou o tradutor Ernani Ssó. O ambiente foi bastante estimulante à conversa: o Bar Tuim. Foram duas horas e quinze minutos de literatura, chopes e bolinhos de bacalhau que procuramos condensar no texto a seguir, deixando de lado a parte gastronômica, mas não o chope, presente na conversa cada vez mais franca e informativa. Mas antes apresentemos o tradutor do Quixote.

Ernani Ssó é um homem que veio do frio: nasceu em Bom Jesus, RS, numa tarde de neve. Ainda hoje, ele duvida que o Brasil seja um país tropical. Começou a cursar Jornalismo em 1973, em Porto Alegre, porque queria ser escritor. No ano seguinte, desistiu pelo mesmo motivo. Daí por diante se dedicou à literatura. Tem livros para adultos, muitas traduções, mas gosta mais de seus livros para crianças, porque são mais difíceis de escrever.

Eventualmente escreve resenhas e crônicas de humor para a imprensa. Mantém uma coluna semanal na revista eletrônica Coletiva.net e no Sul21, onde comenta literatura e política. Trabalha também, como já dissemos, como tradutor de espanhol. São mais de cinquenta livros traduzidos. Dentre eles, um que ama especialmente: Dom Quixote de la Mancha (ou El Engenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha), de Miguel de Cervantes.

Leia mais: O Dom Quixote que viveu em Miguel de Cervantes.

.oOo.

Sul21 — Como surgiu a ideia de traduzir o Dom Quixote?

Ernani Ssó — Eu tenho uma história antiga com Cervantes. Antes de fazer vestibular, quando eu tinha 17 anos, havia uma livraria no centro de Porto Alegre chamada Duca. Isso em 1972. Eu sou de 53. Um dia, encontrei lá uma edição de bolso do Quixote, de capa dura e papel bem fininho, com letrinha microscópica. Eu não sabia nada de espanhol, mas resolvi encarar, porque tinha ouvido dizer que o Quixote era um idealista, um cara que tentava viver sonhos impossíveis. Esse cara era eu, não? Com o livro debaixo do braço, fui comprar um dicionário de bolso e um manual de espanhol. Estudei por umas duas semanas e fui ler o Cervantes. Empaquei no primeiro parágrafo, meio apavorado. Não entendi praticamente nada. Voltei pro manual, comecei a ler outras coisas, descobri Borges, Cortázar e os demais latinos. De tanto em tanto, voltava ao cavaleiro. Então, lá por 1974-75, saiu o Quixote na tradução portuguesa dos viscondes de Castilho e Azevedo. O Ivan Lessa disse no Pasquim: “Se você vai ler só mais um romance na vida, leia esse”. Obedeci na hora, comprei a tradução, mas me decepcionei: achei tudo muito chato. Pensei que Cervantes não podia ser aquilo. Depois, li as traduções brasileiras, mas não consegui me acertar inteiramente com nenhuma delas. Talvez seja birra minha, mas sentia que o livro perdia muito de sua vida e humor. Daí minha vontade de tentar recuperá-lo até onde fosse possível.

Sul21 — Na tradução, tu usas que tipo de linguagem?

Ernani Ssó – O espanhol de Cervantes tem mais de quatrocentos anos. Nem os próprios espanhóis entendem direito, tanto que as edições atuais vêm com dezenas e dezenas de notas. Se eu traduzo pra um português também de quatrocentos anos, estamos fritos. Só os especialistas poderiam ler. Mas esses não precisam de tradução. Se você manja de português arcaico, não terá grandes dificuldades com o espanhol daquela época. Ao mesmo tempo você não pode modernizar a ferro e fogo. Sabe, botar o Sancho falando como um personagem do Nelson Rodrigues, por exemplo. O que fiz foi preservar um ar antigo. Em vez de usar “alapar”, por exemplo, usei esconder, palavra na verdade mais antiga mas perfeitamente legível hoje. Eu tenho mania de legibilidade. Mas é claro que pra ler o Quixote o leitor tem de ter alguma cancha. Vai quebrar a cara se foi alfabetizado o mês passado.

Sul21 — O Sancho Pança é um personagem especialmente difícil de traduzir, imagino, porque ele fala através de adágios populares.

Ernani Ssó — Cara, as horas que eu gastei pesquisando! Alguns ditados não fazem sentido em português, outros perdem as rimas, perdem o ritmo, perdem a graça. Você sabe, os ditados são frases muito medidas, telegráficas. São dribles, não? Muitas vezes encontrei correspondentes em português. Mas às vezes tive até de inventar ou refazer. Sem internet eu não teria conseguido, provavelmente.

Sul21 — Tu sempre tiveste uma relação importante com o livro, mas como surgiu a encomenda da tradução?

Ernani Ssó — Sim, já era um caso. Eu pegava o original pra ler e, ao invés de curtir a história, ficava pensando “como se diz isso em português?”. Isso me acontece com outros livros, mas não o tempo todo. Deformação profissional é fogo. Mas antes de traduzir qualquer livro eu já fazia isso com Cervantes. Nos anos 90, me encorajei e comecei a traduzir o Quixote. Fiz umas duzentas páginas que ficaram no fundo da gaveta, porque nenhuma editora se interessou.

Sul21 – Quanto tempo levaste pra traduzir os dois volumes?

Ernani Ssó – Uns dois anos. Nesse meio tempo se comemorou o quarto centenário do Quixote, saiu a tradução do Sérgio Molina pra 34, a do Carlos Nougué pra Record, dizem que o Eugênio Amado reviu a que tinha feito pra Itatiaia. Aí sim é que ninguém mais me deu bola. Até que por agosto do ano retrasado, eu liguei para a Companhia das Letras e eles toparam, pra sair nessa coleção dos clássicos da Penguin-Companhia.

Sul21 — Vamos falar do romance em si. É um romance que Cervantes escreve contra alguma coisa. A motivação dele foi a raiva? É o fato de não gostar dos romances de cavalaria? Ou pelo menos fingir não gostar?

Ernani Ssó — Eu acho que ele se sentiu traído pelos romances de cavalaria. Esses romances são fantasias tão desatadas que é impossível a gente acreditar. Um cavaleiro contra um milhão de soldados, pode? Mais alguns gigantes de quebra. Não é mais humano. Se não tem nada humano em que tu possas te reconhecer, não há como se emocionar, curtir. É puro vazio. É como num filme americano: quem consegue acreditar numa cena em que aparece um cara agarrado só pelas unhas no precipício e um bandido pisando nos dedos dele? Você sente o perigo? Acredita que o mocinho vai morrer? Só um imbecil se deixa levar por isso. Cervantes gostava de aventura, mas conhecia a realidade bem demais, esteve na guerra, foi preso, vivia na pobreza.

Sul21 — O Quixote enxerga um castelo em qualquer estalagem, uma linda donzela em qualquer prostituta. Vai lá, quebra a cara. E segue.

Ernani Ssó – Quando a força bruta da realidade pega o coitado, ele tem uma saída ótima: isso não é a realidade, são os magos que encenaram tudo. Essa reação é muito humana. A gente vê essa saída todo dia, em políticos, em religiosos, em casais apaixonados.

Sul21 — E Cervantes não desiste do humor.

Ernani Ssó – Não. Quando a coisa periga, ou pra solenidade, ou pro sentimentalismo, pode esperar: lá vem bala. Acho que quando o Cervantes começou a escrever, ele não tinha noção do que viria a ser o livro. Essa edição da Penguin-Companhia tem uma introdução do John Rutherford. Ele é o tradutor da versão inglesa da Penguin. Ele diz que o Cervantes sentou para escrever um romance popular. Ele não pensou que aquilo ia ser uma obra-prima. Acho que à medida que o troço foi crescendo, ele foi se dando conta da importância do livro, mas tenho minhas dúvidas de que tenha tido consciência plena do que fez. Agora, esse negócio do humor é gozado, digamos. Teve gente que reclamou para mim porque eu escrevi que o Quixote é um dos grandes livros de humor. Disseram que eu estaria diminuindo o livro ao dizer isso. É uma visão tão estreita do humor, é achar que humor é o Renato Aragão e nada mais. Se é um grande livro de humor, é porque tem outras coisas lá também. Tire o humor de Cervantes, de Borges, de Cortázar, por exemplo. Sobra um terço e olhe lá.

Sul21 — O humor é algo muito nobre, impossível viver sem.

Ernani Ssó — Mas essa birra vem desde Aristóteles, que dizia que a comédia é inferior à tragédia porque a comédia não tem a dor. Mas tu podes inverter a frase e dizer que a tragédia não tem o riso, e aí como é que fica? Eu prefiro a tragicomédia, que tem os dois lados. Os grandes momentos do Cervantes são quando ele consegue a tragicomédia.

Sul21 — É um livro muito humano. É uma dupla visão, tu vês as duas coisas: o que o Quixote imagina e o que é real, a loucura e o idealismo sobre um fundo de melancolia. Hoje, quando estava me preparando para falar contigo, li um artigo dizendo que a primeira parte do livro é muito diferente da segunda. Que a primeira tinha a forma mais livre, que era melhor. Minha lembrança é a de que eu gostei muito mais da segunda, mas não me lembro por quê…

Ernani Ssó — Naquele livro dos diálogos do Borges com o Sábato, compilados pelo Orlando Barone, os dois acham que a segunda parte é melhor. Na primeira, o Cervantes tentava agradar os acadêmicos e na segunda ele caga pra academia e escreve muito mais solto. Acho que a primeira parte tem coisas chatíssimas como aquelas inserções de novelas.

Sul21 — Essas inserções são chatas, não têm a ver com o romance.

Ernani Ssó – Sim, sim, o primeiro volume tem essas inserções chatas, mas quase todas as grandes cenas pelas quais o Quixote é lembrado, como a do moinho e a libertação dos prisioneiros das galés, estão lá. No segundo volume o texto é ainda melhor, mais natural. Existem histórias paralelas, mas são de personagens que estão envolvidos com o Quixote, histórias em que ele participa. Então é mais harmônico, é mais pensado, mais bem estruturado. Numa conta geral, também gosto mais do segundo.

Sul21 — No início tivemos os gregos, os romanos e depois houve um período em que não tivemos grandes livros. O Quixote é o fundador do romance?

Ernani Ssó — Acho que é. Pelo menos do romance ocidental. E o incrível é que, brincando brincando, Cervantes fez com mais talento e mais graça o que muitos pós-modernos tentaram fazer, e ainda tentam, coitados. Na introdução, o Rutheford até dá uma gozada nos caras.

Sul21 — Como são as notas de rodapé da tua tradução?

Ernani Ssó – Reduzi ao mínimo possível. Mas tem algumas que se referem a dados históricos ou mitológicos de que não têm como escapar. Minhas mesmo são poucas e rápidas. São sobre trechos problemáticos da tradução em que apostei mais na audácia.

Sul21 — O que há de Cervantes no livro? Ele era esse louco que enfrentava moinhos e pensava loucuras?

Ernani Ssó – Quer dizer, até onde Cervantes era quixotesco?

Sul21 — Sim.

Ernani Ssó — É aquilo que a gente estava comentando, acho que ele era um romântico, gostava de aventura, queria que o mundo fosse mais interessante, mais bonito, menos tedioso. Acho que o livro dele não é só uma vingança aos romances de cavalaria, ou aos leitores que se babavam com eles. Acredito que é uma desilusão dele com a Espanha, com o heroísmo espanhol. Você vê ele mostrando a miséria dos soldados, quebrando a cara, ficando do lado dos mouros que estão sendo expulsos da Espanha. O próprio enredo desmente os elogios que alguns personagens fazem ao Rei e à Igreja. Acho que existe uma desilusão do próprio Cervantes com a realidade espanhola. Ele era um cara talentoso, mas se ralou a vida toda, foi ferido na guerra, foi preso, viu muitos escritores medíocres faturando.

Sul21 — Ele tem pouca coisa além do Quixote.

Ernani Ssó — Sim, pouca. Tem a Galateia. São coisas que foram escritas antes, mas publicadas depois de Dom Quixote. Fora Galateia, o resto foi publicado na época segundo volume do Quixote. Ele ficou famoso e resolveu despachar tudo. Tem as Novelas Exemplares — mais satíricas que exemplares, como ele mesmo admitiu —, peças de teatro, muitas comédias. Mas só o Quixote emplacou. Ele deu azar até aí, morreu logo depois de publicar o segundo volume.

Sul21 — Temos um contraste entre o Quixote e o Sancho Pança, que é um cara bem realista. Começa burro e vira gênio.

Ernani Ssó — Sim. Ele entra no primeiro volume como um cara estúpido, a estupidez em pessoa. E no segundo, ele vai ficando inteligente, vai mudando, parece que o Cervantes mudou de ideia. Há essas incongruências no livro. Ele foi improvisando à medida que escrevia. Nesse sentido, é espantoso que o segundo volume tenha uma história mais fechada. Mas o interessante é que Cervantes se orgulhava mais de ter criado Sancho que Quixote. Sancho é muito menos crível que Quixote. Veja o que é a opinião do próprio autor sobre sua obra.

Sul21 — A Virginia Woolf disse que Dom Quixote foi o único livro que a fazia chorar, que a emocionava muito. Muitos escritores enormes escreveram a respeito do livro. Nabokov tem uma belíssima série de palestras sobre o Quixote. Por que tu achas que ele impacta tanto?

Ernani Ssó — Até Freud se deu ao trabalho de aprender espanhol para ler no original. Acho que você pode não acreditar muito nas aventuras do Quixote e do Sancho, mas você acredita nos personagens, se sente amigo deles. Na verdade todos nós somos um pouco o Quixote. Pelo menos eu sou: não me conformo com a realidade. É uma merda, ela não acompanha a minha imaginação e as minhas emoções. Mas a gente acaba se conformando. Tornar-se adulto é mais ou menos isso, não? Mas esse cerne irracional continua com a gente até o cemitério. Daí, nos identificamos profundamente com o Quixote. A gente ri do coitado como se se vingasse de nossa própria ingenuidade. É como quando olhamos fotos antigas nossas: veja como eu era ridículo de calça boca de sino. Rimos e ao mesmo tempo secamos as lágrimas.

Sul21 — Tu falaste sobre os personagens. O livro é muito centrado em dois personagens com os quais a gente se identifica. A Dulcineia aparece muito pouco.

Ernani Ssó — Falando nas incongruências, quando o Quixote arruma um nome para o cavalo e para ele mesmo, no começo da aventura, logo pensa que tem que ter uma amada. Aí ele se lembra de uma camponesa por quem tinha uma quedinha. O Sancho conhecia ela e o pai, e faz piadas, porque em vez de uma princesa linda é uma fulana que anda metida com os rapazes da aldeia e tal. Isso tudo nos primeiros capítulos. À medida que o livro anda, ninguém mais conhece ela. Quando o Sancho tem que levar uma carta, ele não sabe onde ou a quem entregar. O Cervantes esqueceu totalmente. No segundo volume, cadê a Dulcineia? Para eles ela não existe, é uma invenção. O Cervantes esqueceu totalmente, acho que nunca releu o próprio romance.

Sul21 — Vamos voltar à questão de traduzir humor. Acho isso muito difícil, porém, no caso do Quixote, fundamental.

Ernani Ssó – É um inferno. A graça de uma piada às vezes depende de uma palavra, ou da colocação dessa palavra na frase. Se na tradução você erra na escolha da palavra, ou no lugar onde ela entra, babaus. Há ainda a agilidade, a formulação da frase, não? Veja a tirada do Nelson Rodrigues. Nem toda mulher gosta de apanhar, só as normais. Que graça tem se eu digo só as mulheres normais gostam de apanhar? Talvez não seja necessário você ser humorista pra traduzir humor, mas certamente ajuda. Depois, no caso do Cervantes, há jogos de palavras, há piadas em cima de referências culturais. Se não se recriar tudo isso, a coisa fica insípida, achatada. Ou nem faz sentido nenhum.

Sul21 – Tu tens uma ligação com o humor.

Ernani Ssó – Sim, eu queria ser humorista quando era adolescente. Não consegui. Tive de me contentar em ser um escritor com senso de humor.

Sul21 — Onde tu localiza o tempo do teu texto?

Ernani Ssó — Eu peguei o Houaiss, que tem datação das palavras, e tomei uma atitude radical e totalmente arbitrária: até 1900 é antigo, o que veio depois é moderno. Não usei palavras que apareceram na imprensa depois de 1900. Mas a gente não devia levar essas datações muito a sério. As palavras circulam muito antes de aparecer impressas. Veja só. Cervantes usa normalmente a palavra “voleo”. Segundo o Houaiss, “voleio” só entra no português escrito no século XX. Enfim, tratei de usar palavras anteriores a 1900, mas que fossem compreensíveis hoje. E deixei de lado palavras antigas que soam moderninhas, como “esperto”, que é do século XIII. Esperto tem todo um peso hoje que detonaria com o sentido das frases de Cervantes. Outro problema são as palavras que se tornaram ridículas. Cervantes não usa “porquero” pra ser engraçado. Mas porqueiro ou, pior, porcariço são palavras cômicas, não? Chamam muita atenção. Eu preferi um termo mais neutro, guardador de porcos, pra me manter no clima do original. São por coisas assim que não se pode ser muito literal. Veja, Cervantes despacha um adjetivo ao correr da pena, mas eu ficava queimando a mufa por uma semana ou mais até achar um correspondente à altura. Um tradutor precisa certamente de algum talento, de jeito pra coisa. Mas precisa muito mais de paciência. É um serviço bom pra um preso, que não tem aonde ir e pode ficar brincando o dia todo com as palavras, e até tirar uma soneca entre uma página e outra. Eu tenho um saco de filó, como se diz, e tive a sorte de a editora não ficar me apressando. O pessoal só queria o trabalho direito. É incrível, não? No Brasil parece um luxo agir com profissionalismo.

Parece haver uma conjuração em curso. Desde ontem, quando confessei não lembrar bem de Grande Sertão: Veredas, estou recebendo uma série admoestações de queridos amigos. Curiosamente, Paulo Timm (dois links, o que comprova que Guimarães Rosa só pode ser cantado por quem controla dois espaços na internet) não me fez qualquer advertência, mas me mandou um texto sobre Rosa e Grande Sertão, o qual não posso deixar de publicar. Paulo Timm é homem de dois mundos e age de forma exatamente contrária a do meu falecido amigo Herbert Caro. O Dr. Caro viajava para a Alemanha a cada 1º de dezembro a fim de fugir da “canícula”. Voltava a Porto Alegre lá por 31 de março, vivendo dois invernos por ano. Já Paulo Timm busca o calor: vive um verão em Torres (RS) e outro em Covilhã, na Serra da Estrela (Portugal).

Bem, antes de passar a palavra a Paulo Timm, prometo que vou ler os dois livros que já estão sobre o meu criado-mudo e depois repego o Grande Sertão, OK? E não gritem mais comigo!

.oOo.

“Quando escrevo, repito o que já vivi antes.

E para estas duas vidas, um léxico só não é suficiente.

Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo

vivendo no rio São Francisco. Gostaria de ser

um crocodilo porque amo os grandes rios,

pois são profundos como a alma de um homem.

Na superfície são muito vivazes e claros,

mas nas profundezas são tranquilos e escuros

como o sofrimento dos homens.”

Então, Guimarães é notícia em destaque?

Por quê…?

Aconteceu alguma coisa? Ganhou o Nobel de Literatura Post Mortem? A patrulha descobriu que ele era racista, homofóbico, ou vice-versa?

Nada disso, apenas Guimarães — eterno — e uma resenha ao léu no Blog do Milton Ribeiro, que não resisti a comentar. Daí a cobrança dele por esta aventura que se segue: falar sobre o maior autor moderno do país. Aquele que ultrapassou o modernismo e o regionalismo para entronizá-los na literatura mundial, com a mesma envergadura de “Cem Anos de Solidão”. Talvez mais original, mais ousada. Advirto o editor: – Não sei nada de literatura, a não ser como leitor. Penso comigo: – Devorei a “Biblioteca Lar Feliz” que minha mãe, professora primária em Santa Maria, guardou com tanto zelo, até morrer. E havia outra coleção: “Terremarear”… Como esquecer esses nomes todos? Mas, curiosamente, lá não havia muitos clássicos. Até hoje não li sequer um livro de Shakespeare. Conheço-o, como diria Machado, de vista e de chapéu. Ainda assim, pra mó de me compreenderem saibam que “ Soletrei, anos e meio, meante cartilha, memória e palmatória.” No Cícero Barreto e Colégio São Luiz, em Santa Maria, anos 1950/53. E o fiz até cansar, porque era muito fraquinho, não dava pra esportes coletivos, mal brincava na rua. Sempre escutando minha mãe: ” Acho que esse menino não dura, já está no blimbilim”.

Mas Milton me anima: — Trata-se de depoimentos, fã clube!

Levo medo. “Abriu em mim um susto. Mal haja-me!” Afinal respondo: :“Do demo? Não gloso. Senhor pergunte aos moradores. Em falso receio, desfalam no nome dele – dizem só : o Que-Diga.”

“Parece até que ficou o feliz, que antes não era…”

Pois assim funciona o Guimarães, pra mim: Como um desencontro de palavras que escorre em melodia, como a fala de todo mineiro. Outra lógica.

Decididamente, me retombo como água caindo em cachoeira. E me vou, retórico, vaidoso e despido de vergonhas a caminho da crônica, embebido de diadorices .

Grande Sertáo, Veredas foi o melhor romance que li: Lhe digo, à puridade.- Pois não sim…?”

A primeira vez na juventude e não consegui entender nada. Nem o título. Sertão, pra mim, ficava no Nordeste do país: “Vidas Secas”, “O Cangaceiro”, “O Pagador de Promessa”. Glauber, “Os Retirantes”. Guimarães não é minero?, perguntei ao Fabinho, um de meus gurus, comunista visceral, com quem repartia o verdadeiro “aparelho” na Demétrio Ribeiro, 1094. Meados da década de 60. Aliás, outro cadáver da ditadura. Homenagem. Ele me disse que sim, mas não explicou mais. “Tudo é e não é…” Passei décadas sem voltar ao livro. Mas, perto dos 60 anos, fui morar num ermo de Goiás: Olhos d‘Água. Afinal, um homem nessa idade “ carece de aragem de descanso. Solito e Deus. Cuidando de plantar mandioca, cuidar das galinhas e fazer poesia. Cansado de guerra!

“Sofro pena de contar não….Melhor se arrepare: pois, num chão, e com igual formato de ramos e folhas, não dá a mandioca mansa, que se come comum, e a mandio-brava, que mata?

Lá convivi com muitas gentes oriundas das Gerais, pessoas simples, rudes e sábias. E também com um mineiro, meu senhorio, Betão, de Cordisburgo, cidade de Guimarães, cujo pai havia sido dele colega. Eu lhe ensinei a tomar chimarrão nas madrugadas, ele me devolvia com mineirices. “E susseguinte… sem remediável, ”percebendo a maneira curiosa de toda aquela gente pensar e falar, ocorreu-me voltar ao “Grande Sertáo”. Pois “ponho primazia é na leitura — eu gosto muito de moral — ajudo com meu querer acreditar. De sorte que carece de se escolher. Que no causo, é reler com o jeito, agora, de poder entender. Porque aprendi com aquela gente do Planalto Central, que o excesso de argumentos e a falta de jeito falecem a razão. Que redescoberta! Comecei a entender tudo. Há sertão nas Gerais, um sertão misterioso e encharcado durante as águas, que são abundantes; há uma filosofia popular profunda entre mineiros e goianos (estes, dizem, mineiros fugidos depois de matar alguém…) Hoje, Grande Sertão, é um dos meus livros de cabeceira. Vez por outra roubo-lhe uma expressão. Ou um parágrafo inteiro – aí cito…-. E coisa incrível: Oferecendo-me para ler em grupo com algumas pessoas o livro, aqui em Torres, descobri duas mulheres devotas da obra, uma psicóloga, Angela, a outra professora, Vera. Nem precisou reler o livro com elas. Elas o sabiam melhor do que eu… Coisas deste mundo que ninguém, nem o mais o desinquieto, desentende… “Só um e outro, um em si juntos. O viver em ponto sem parar (consegue). Coração-mente. Pensamento. Avançam parados dentro da luz.”

Parece que aqui, mesmo com o mar a tiracolo, com a Serra Geral subindo ao longe, também tem sertão…Pois ele está é dentro da alma de cada um de nós.

Publicado em 23 de setembro de 2012 no Sul21